Отношение к городу не было однозначным. Леонардо да Винчи воспринимал его сквозь «гущу толпы, полной бесконечных зол», и хотел сделать его просторным, наполненным светом, водой, а тем самым созвучным природе. Вода у Леонардо всегда в движении, ею «движет та же сила… что и кровь в человеческих органах» [340]. Она оживляла, одухотворяла и сады, из естественных скважин и источников она била в фонтанах и лилась потоками каскадов. Леон Баттиста Альберти полагал, что дорога в городе должна быть «подобной реке, извивающейся мягким изгибом… она много придаст прелести… и создаст много удобств… И как хорошо будет, когда при прогулке на каждом шагу постепенно будут открываться все новые стороны зданий» [341]. В таких описаниях обнаруживался внутренний синкретизм города и сада.

Представления о них были связаны с размышлениями о жизни созерцательной и активной, об оtium (лат. – праздность, покой) и negotium (лат. – практическая деятельность, служба, домашнее хозяйство). Эразм Роттердамский устами одного из участников «Разговоров запросто» признавался: «Я не могу понять людей, которым любы дымные города». Другой защищал их как место учения, «выгод и прибытков» [342]. Однако и созерцательность уже понималась не как средневековый уход от мира, а в качестве особого типа интеллектуальной деятельности, требующей уединения, покоя и свободы.

Условия для этого можно было найти на окруженной садами ренессансной вилле. Согласно Альберти, это принадлежащий владельцу «истинный рай». Таким она становилась прежде всего благодаря садам. С ансамблем виллы связывались основные ценности ренессансной культуры: он был воплощением чтимых пропорций, благодаря которым «чудесно озаряется весь лик красоты» [343], прогулки же по саду, синкретически соединявшие время и место сада в его единый хронотоп, способствовали зарождению философских и эстетических идей. В этом гуманисты следовали Платону, который обосновался с учениками в садах, посаженных в честь героя Академа, а также Аристотелю, прогуливавшемуся в садах храма Аполлона Ликейского со своими учениками-перипатетиками (от греч. – peripatos, крытая галерея). Сократ, однако, не был «садовым» философом.

«Прогулочный» способ беседы был свойственен не всем народам, на что обратил внимание Сигизмунд Герберштейн. Бывая в первые десятилетия XVI в. в России, он отметил, что там «в домах господа обыкновенно сидят и редко или даже никогда не рассуждают о чем-либо прохаживаясь. Они весьма удивлялись, когда увидели, что мы прохаживались в своих квартирах и тем временем часто рассуждали о делах» [344].

Если последователей Эпикура называли «философы сада», то Козимо Медичи мечтал, чтобы его вилла Кареджи стала otium philosophicum , философским приютом (с. 90). Марсилио Фичино, получив ее в дар от Козимо, которого наставлял в вопросах неоплатонизма и герметики, превратил это небольшое владение «в эзотерический и очаровательный сад», сделал местом собраний возглавляемой им Платоновской академии [345]. Ученые встречи происходили и в садах Польши. Филипп Каллимах (так называли там итальянского гуманиста Буонаккорси), проводил время в саду Яна Мирики под Краковом, где читал историю Венеции Сабеллика вместе с другими «учеными и владеющими красноречием мужами» [346].

Модель виллы своей эпохи в классическом виде представил Альберти в трактате о зодчестве (опубликован 1485). Однако теория опережала садовую практику – ансамбль виллы как нераздельное целое приобрел зрелые формы лишь к середине XVI в. Его создателями были те же мастера, которые строили ренессансные города.

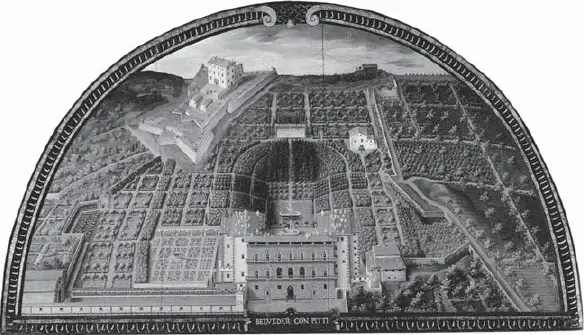

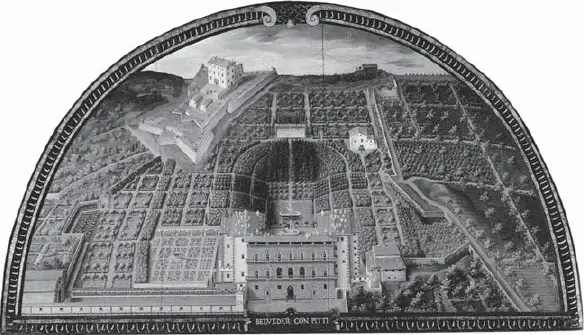

Густо Утенс. Палаццо Питти, сады Боболи и крепость. Люнета виллы Артимина. Около 1599

Под воздействием ренессансного архитектурного мышления композиция сада развивалась не только по горизонтали (что было присуще Средневековью с его цветочными лугами и прямоугольными грядками), но и по вертикали, которую выявляли пирамидальные фонтаны и высокая стриженая растительность [347]. В отличие от этого, город начинал терять свой средневековый вертикализм, которым был обязан не только соборам, но и тому, что «повсюду вырастали леса башен» [348]. Эти противоположные тенденции способствовали сближению композиции города и сада. В обоих случаях возникало трехмерное пространство, обладавшее пропорциями, перспективой, что соответствовало представлениям о гармонии Космоса. Человек чувствовал себя уверенно в таком окружающем мире. Зрелище его открывалось с высоты флорентийских холмов, откуда снимались также панорамные топографические планы и виды города (в отличие от его изображений в XIV в., которые строились снизу вверх [349]), так организовано пространство и у Мериана Старшего (с. 103).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)