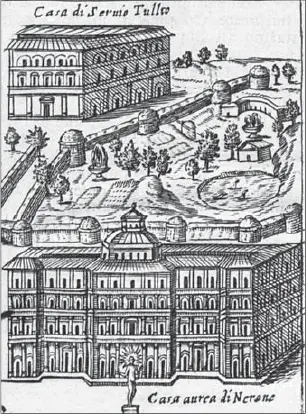

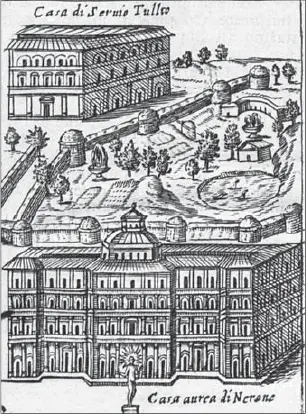

Золотой дом Нерона. Гравюра. 1765

В Библии саду, как и городу, приписывалось божественное происхождение: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на Востоке» (Быт I2:8), а Небесный Иерусалим сошел «от Бога с неба» (Откр 21:2). Так опосредованно сближались разделенные в других библейских текстах характеристики сада и города. В христианстве они соединились также в образе Девы Марии, который ассоциировался с «запертым садом» из «Песни Песней» и образом Небесного Иерусалима из Апокалипсиса, в апокрифических текстах часто представая единым городом-садом, а в иконах композиция Вертоград Заключенный могла служить центральной частью изображения Небесного Иерусалима [330]. Садом виделся паломникам и Иерусалим земной (с. 101) [331].

Благодаря мифологеме Небесного Иерусалима каждый христианский город получал отблеск божественности. «Взгляни же и на град, величием сияющий! Взгляни на церкви процветающие, взгляни на христианство возрастающее, взгляни на град, иконами святых освящаемый и блистающий, и фимиамом благоухающий, и хвалами… и песнопениями святыми оглашаемый», говорилось в «Слове о законе и благодати» (середина XI в.). Образ Иерусалима как идея, а часто и топографически лежал в основе градостроительства Средневековья, в частности Новгорода, Суздаля, Москвы, Архангельска [332]. С Иерусалимом, как и с другими сакральными локусами Святой земли, сравнивали Москву иностранные путешественники. По словам Адама Олеария, «снаружи город кажется Иерусалимом, а внутри он точно Вифлеем» [333].

Согласно мифопоэтической традиции сад, как и город, располагался на трех уровнях – небесном, земном и подземном. В христианской культуре сад – это рай земной и небесный, однако еще с Гомера в описаниях Аида появились Елисейские поля для праведников (Одиссея. IV. 561–569). Подземный сад представлен также садами Адониса, прорастающими в темном закрытом помещении [334]. В то время как архаический образ города был связан с пещерой, современные метрополии все больше углубляются под землю.

Сад и город были огражденными. Если в саду символизировалась ограда (с. 84), то в городе особое значение приобрели также ворота как место ее разрыва – Новый Иерусалим, окруженный «большой и высокой стеной», имел двенадцать ворот, которые не запирались, тем не менее в него не могло войти «ничто нечистое» (Откр 21:12, 25, 27). Огражденность в целом означала особое организованное пространство, отделенное от Хаоса. Поэтому четко локализовалось пространство не только сада, но и утопических городов, которые начиная с города Платона имели каменные или водные пределы.

Восходя к райскому и аркадийскому мифам, сад всегда мыслился как идеальная среда обитания. Обитатель сада, в отличие от горожанина, обычно выступал как человек добродетельный. К этому его предрасполагало общение с природой и эстетизированное садовое пространство (III.2). Город также был не только блудницей, Вавилонской башней, главным локусом дистопий. Красота во все эпохи придавала городу ареол сакральности: «Флоренция с архитектурой Рая» – такой увидел ее Иосиф Бродский («Декабрь во Флоренции». 1976). В качестве идеального город фигурировал в легендах о затонувших городах, в архитектурных проектах, живописных и графических изображениях, утопических сочинениях.

Город и сад Ренессанса. Вилла

В виде самостоятельного вида искусства сад конституировался в эпоху Ренессанса [335]. Это означало выработку особых садовых форм образного претворения мира. Сад приобрел полифункциональность, многообразную содержательную программу и развитое архитектурно оформленное пространство. Всем этим еще не обладали вписанные в окружающую природу сады, которые восхвалял Петрарка [336]. У Боккаччо местом действия новелл «Декамерона» была прекрасная садоподобная природа, которую он противопоставил охваченному чумой городу. Однако именно в эпоху Ренессанса получила развитие апология города, появились такие панегирики, как «Восхваление города Флоренции» Леонардо Бруни [337].

Если в Средневековье город как бы произрастал из ландшафта, во многом следуя природному рельефу и парафразируя его в силуэте разновысоких построек, то теперь, в согласии с античной традицией и духом геометрии, город начал принимать более строгие регулярные формы. Частично они сохранялись с древности. На рубеже XIV–XV вв. Дж. Дати так описал восходивший к римскому времени облик Флоренции: ее улицы, «прямые и широкие, все открытые, и имеют выходы… улица начинается от одних ворот и ведет прямо к другим» [338]. В то время город уже окружали виллы, о многочисленности которых говорит тот факт, что в 1371 г. гражданам Флоренции было запрещено проживать там постоянно [339]. Городские виллы с их садами органично соединяли две основные формы жилого пространства.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)