Театр и быт

Благодаря театрализации сада, а также наполнению его идиллическими, пасторальными настроениями, проникновению в его программу утопических мотивов границы бытового пространства утрачивали свою определенность, а жизнь его обитателей приобретала эстетизированный характер, поэтичность и налет театрализации. Адам Чарторыский, вспоминая детство, проведенное в Повонзках под Варшавой, писал: «Это была вечная эклога, истинная картина пасторальной поэзии» [914]. Повонзки служили и сценой fêtes champêtres, которые действительно происходили в их антично-сентименталистском архитектурном антураже, наполненном и руинами колоннад, и сельскими домиками, там помещалась также кухня, украшенная драгоценным в то время голландским кафелем, который был расписан на китайский манер кобальтом. Эстетизация коснулась всего, связанного с утилитарными функциями сада, а также «садовых трудов» его владельцев. С лопатой в руках их изображали фарфоровые статуэтки.

Уильям Хогарт. История распутника. Его leve. 1735

Посредством театрализации нарушалась граница между бытовым и художественным пространством. О том, как это происходило в садах, уже говорилось (с. 252–254). Бах это делал, написав «Кофейную кантату», а Гайдн, укоротив партии разных инструментов в финале «Прощальной симфонии» – в результате музыканты, не нарушая исполнения, могли постепенно уходить со сцены, для дополнительного эффекта гася свечу на своем нотном пульте. Таким способом показывали, что пора улучшить условия работы. Театрализовались бытовые сцены, как утренний туалет, совершавшийся в присутствии разных действующих лиц. Широкая публика допускалась на «сеансы» королевской трапезы [915].

Многочисленные фарфоровые украшения превращали обеденный стол в миниатюрную сцену, на которой размещались фарфоровые фигурки, также входившие в декорацию. Само застолье по торжественным случаям всегда имело характер выдержанного в том или ином вкусе праздничного действа, что было связано с выработкой новых форм светского этикета [916]. Уже не сакрализация власти и не просто социально маркированный ритуал определяли его характер, сколько «приличие», принятые нормы обихода, что касалось не только манер, но и костюма. Однако Н.А. Демидову, приехавшему в Париж, нужно было за одну ночь изготовить себе французское платье, чтобы быть представленным ко двору.

Макияж XVIII в. часто уподоблялся театральному гриму, сближавшемуся по функции с маской. Гёте писал в 1771 г.: «…как ненавистны мне наши художники, которые мастерят размалеванных кукол. Театральными позами, неестественной окраской лиц и пестротой одежд они прельстили взоры наших дам» [917]. Независимо от того, был ли это натуральный свекольный румянец русских барынь или ювелирные мушки на более тонко нюансированных щеках французских моделей – во всех случаях макияж претендовал быть естественным.

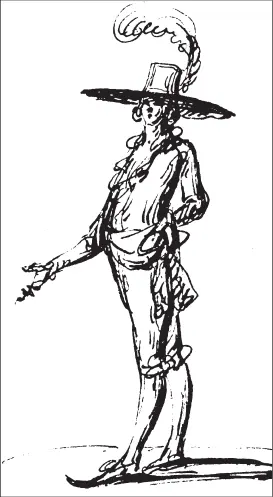

Казимеж Возняковский. Модник. Рисунок. Конец XVIII в.

В то время оказались сближены прогулочный и театральный костюм. Пастушки и садовницы, обитавшие в пейзажных парках, в театре облачались в каркасные платья-панье (от фр. panier – корзина), которые служили также придворным прогулочным костюмом. Сам покрой одежды мог напоминать о театре – распашные полы надеваемых на платье контушей, распространившихся в европейской женской моде, были подобны расходящемуся занавесу. Марина Цветаева назвала «комедийно-сельским» наряд Марии Антуанетты, в котором la reine-laitière (королева-молочница) приходила на ферму в деревушке Малого Трианона [918]. Ю.У. Немцевич, драматург и общественный деятель, адъютант Костюшко, после пребывания обоих в Петропавловской крепости, так заочно описывал Екатерину II в Царском Селе: «Она хочет, чтобы верили, что она простая… крестьянка; ведь распоряжения о конфискациях, изгнаниях и наказаниях кнутом она подписывает среди капусты и моркови в своей простой белой шляпе, салопе из китайки, с тросточкой и зонтиком» [919]. Упомянутая тросточка была одним из элементов балетного пасторального костюма. Из него в одежду пришла и мода на букеты искусственных цветов, в том числе из драгоценных камней [920]. Театрализованный характер имел способ ношения костюма, который вплоть до конца столетия во многих случаях ограничивал свободу движений.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)