Хогарт пытался соединить историческую живопись и театр. Однако в XVII в. «высокий» пафос барочной театральности действительно помогал появлению академической исторической живописи, легкий дух театральности XVIII в. уже не позволял убедительно продолжать эту линию. Поэтому художнику «не удавалось возвышенное» и ему выпало «проводить на покой „живопись“ минувших времен» [896]. Тот же тип театрализации способствовал успехам Хогарта в области жанра. Если голландская жанровая живопись XVII в. исходила из жизни и, даже обращаясь к гротескным сюжетам, оставалась серьезной, то жанровые полотна и гравюры Хогарта воспроизводили театрализованные сцены, открыто ориентированные на развлечение зрителя – театральность уже успевала преобразить саму жизнь, прежде чем художник брался за кисть или резец, чтобы ее изобразить.

Так называемые святые беседы кватроченто ( sacre conversatione ) были безмолвны, в XVIII в. появились разговорные портреты, разговорные картины , в которых портретируемые изображались во время разговора, тем самым в живопись вносилась речь [897](с. 293). У Хогарта бытовые сцены всегда полны не только движением, но и шумом разговоров, и даже криками, и пререканиями. В XVIII в. популярны стали так называемые живые картины , представлявшие в лицах живописные полотна. Они превратились в популярный жанр, их охотно ставили в домашнем театре, а иногда хозяева развлекали ими гостей во время прогулки по парку, где они могли неожиданно предстать за поворотом тропинки, как это бывало у Изабелы Чарторыской в Пулавах. Однако по гравюрам Хогарта был поставлен и целый спектакль в театре Дрюри Лейн (позднее Гаррик там играл «Короля Лира») – это пантомима по циклу гравюр «История шлюхи» (1733). Очень вероятно, что на сцену оказались перенесены не только персонажи, но и вид интерьеров, в которых они изображены. Другой цикл Хогарта И. Стравинский заставил зазвучать, написав оперу на сюжеты «Истории распутника» (1951).

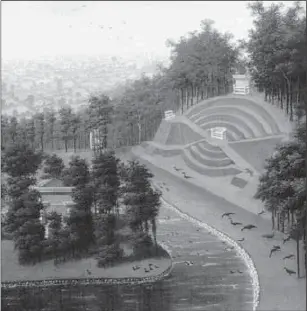

Клермонт. Зеленый амфитеатр. Гравюра. XVIII в.

Именно театр, в первую очередь, определил особенности произведений этого английского художника (хотя можно говорить и об их литературности, перегруженности композиций сюжетными мотивами, а также иллюстративности). Неслучайны такие театральные особенности циклов Хогарта, как присущая им развивающаяся в лицах драматургия сюжета, разделение этого «графического спектакля» на «картины» – так художник называл отдельные листы, уподобляя их частям театрального действия.

Именно Хогарту принадлежит автопортретное полотно «Художник, пишущий музу Комедии» (1758. Национальная портретная галерея. Лондон). Несомненно, Талия как опекунка театра была главной вдохновительницей и его блестящих карикатур, и мало удавшихся академических композиций.

Тесные связи Хогарта с театром, вплоть до дружбы и совместного участия с Гарриком в любительском спектакле (1741), с одной стороны, а с другой – его зоркость, способность схватывать жизненные реалии, в частности жест, мимику (особенно в карикатуре), сделали гравюры и полотна этого мастера документом актерской игры и построения мизансцен в театре того времени, что относится и к декорациям. В первую очередь об этом говорят именно его графические циклы, а не полотно «Дэвид Гаррик в роли Ричарда III» искусственно театрализованное (1745. Художественная галерея Уокера. Ливерпуль).

С театром соединялась музыка – она должна была соответствовать инновациям, происходившим прежде всего на комической сцене [898]. К XVIII в. относится реформа балета, осуществленная Ж.Ж. Новерром, который превратил его в «театр действия», выявив синкретические возможности танца. В быту он стал элементом театрализации. Портретируемым часто придавались танцевальные позы, благодаря чему в парадных портретах даже государственных мужей возникала атмосфера театра и игры. Но танец служил и символом легких развлечений, как в цикле Хогарта «История распутника».

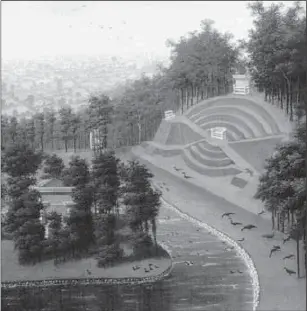

Зыгмунт Фогель. Лазенки. Амфитеатр. Около 1800 г.

Сам танец, еще не разделившись в полной мере на сценический и бытовой, в ту эпоху стал более танцевальным, как менует, аллеманда, недавно появившийся вальс. Стравинский считал, что вся музыка XVIII в. в известном смысле танцевальна. Это был признак эпохи в целом. Не случайно ее завершил «танцующий», по выражению Ш. де Линя, Венский конгресс. Вслед за этим принцем Гонкуры так назвали весь XVIII век. В то время большинство музыкальных произведений, если они не были заказаны каким-либо театром, писалось для быта. Концертной сцены в широком и узком значении не существовало, музыкант располагался среди кресел, свободно расставленных в залах дворцов, а капельмейстер-дирижер, он же композитор, стоял к публике лицом – не она приходила на концерт, а музыкант приходил к ней «в дом» или был одним из слуг (спиной к слушателям, как полагают, первым повернулся Вагнер). Пока в XIX в. не возникли филармонические залы, билеты продавали на концерты в таком-то доме, о чем сообщала пресса.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)