В этой же статье Андроников рассказывал о том, в чем нуждался новорожденный музей и как тщанием людей, беззаветно почитавших поэта, пополнялись его экспозиции и фонды: «В музей приходили пушкинисты, коллекционеры, музейные работники и просто почитатели Пушкина, у которых хранились изображения, книги, вещи прошлого времени, кои могли пригодиться новому пушкинскому музею. Одни дарили богатые коллекции, другие приносили одну-единственную вещь, но интересную и необходимую музею» (с. 391). До конца своих дней Н. М. Малышева продолжала участливо следить за работой музея, внося посильный вклад в его становление. Так, после смерти В. В. Виноградова она подарила музею более ста предметов декоративно-прикладного искусства начала – первой трети XIX века из коллекции В. В., среди которых роскошный многопредметный в полной комплектации чайный сервиз фабрики А. Г. Попова.

И Малышеву и Андроникова объединяло необоримое чувство, лежавшее в основе их долгого знакомства, – любовь к русской культуре, к русской поэзии, стремление направить свои силы на их изучение, развитие у молодежи углубленного их понимания и интерпретации, на утверждение непреходящей ценности прекрасного, в каких бы формах оно ни проявлялось – в художественном слове, в музыке, в дружбе, в любви к своему народу и Отечеству. Спасибо Надежде Матвеевне Малышевой и Ираклию Луарсабовичу Андроникову за их нестомчивую любовь к созидательному творчеству – «Спасибо за то, что Вы любите хорошее».

2014

СЕРГЕЙ БОНДИ. Чародей устных рассказов

Как ученый, исследователь-литературовед И. Л. Андроников отличается блестящей талантливостью и редкой научной добросовестностью. Все его выводы, все сделанные им открытия (о Лермонтове, о Пушкине и других) являются результатом громадной и удивительно настойчивой работы, что делает их безусловно верными и точными. Своей добросовестностью в науке он резко выделяется среди многих ученых-литературоведов, видящих довольно часто свою задачу не в том, чтобы установить правду об изучаемом ими предмете, а в том, чтобы выдвинуть какую-нибудь новую, пускай не обязательно верную, но зато «оригинальную» теорию. Ничего подобного мы не найдем в статьях и книгах Ираклия Луарсабовича. Его научные положения всегда опираются на серьезную проверку.

Большой заслугой И. Л. Андроникова является создание нового литературно-научного жанра. В статьях он подробно излагает весь ход исследовательской работы: поиски материалов, встречи и беседы с самыми различными лицами, иной раз никакого отношения как будто не имеющими ни к теме его исследования, ни вообще к науке; и все-таки эти беседы часто неожиданно помогают важным открытиям. Это детальное описание процесса научного исследования, предлагаемое И. Л. Андрониковым в почти художественной форме, приобщает широкого читателя к науке.

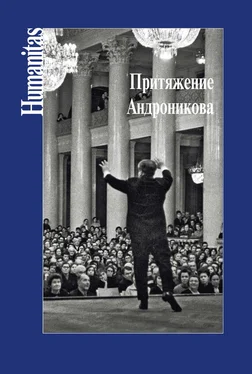

Книги, статьи, эстрадные выступления И. Л. Андроникова, а также его интереснейшие передачи по телевидению, где он выступает не только как автор «устных рассказов» и научных сообщений, но и как знаток музыки и других искусств, – все это делает его ценнейшим пропагандистом подлинной культуры для самых широких кругов нашего общества.

1978

ЕКАТЕРИНА ШЕЛУХИНА. Если любишь музыку…

Все, кому довелось видеть выступления Ираклия Андроникова, вспомнят, как начинается его популярнейший устный рассказ «Первый раз на эстраде»: «Основные качества моего характера с самого детства – застенчивость и любовь к музыке».

Непросто теперь выяснить, откуда взялось первое качество. Но вот второе, без сомнения, окрепло в радушном тифлисском доме родителей, Луарсаба Николаевича Андроникова и Екатерины Яковлевны Гуревич, где с начала 1920-х годов собирались учёные, писатели, композиторы – цвет художественной интеллигенции Грузии. Часто заходил близкий друг семьи, «литератор и вдохновенный меломан» Илья Зурабишвили, обсуждались премьеры опер Захария Палиашвили, звучала музыка поэтического слова Паоло Яшвили и Тициана Табидзе. Интеллектуальному взрослению братьев Андрониковых, Ираклия и Элевтера, сопутствовали спектакли «Севильский цирюльник» Россини, «Травиата» Верди, «Летучий голландец», или, как тогда говорили, «Моряк-скиталец» Вагнера на сцене Тбилисского театра оперы и балета, прославленной первыми успехами Фёдора Ивановича Шаляпина.

Казалось бы, с поступлением Ираклия Луарсабовича на историко-филологический факультет Ленинградского университета и одновременно словесное отделение Института истории искусств в 1925 году увлечение музыкой могло раствориться в новизне впечатлений студенческой жизни. Но этого не произошло. В статье «Оглядываюсь назад» Андроников пишет: «С 1926 года литературные мои интересы стала затмевать любовь к музыке. Я начал ходить на все симфонические концерты и по запискам посещал классы консерватории, дома занимался теорией и историей музыки» [79].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу