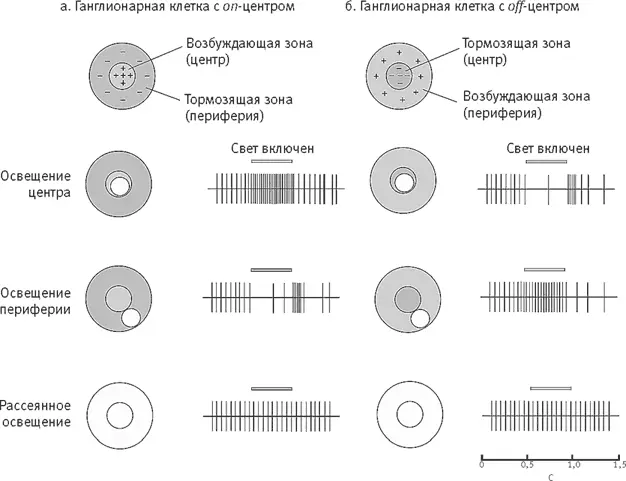

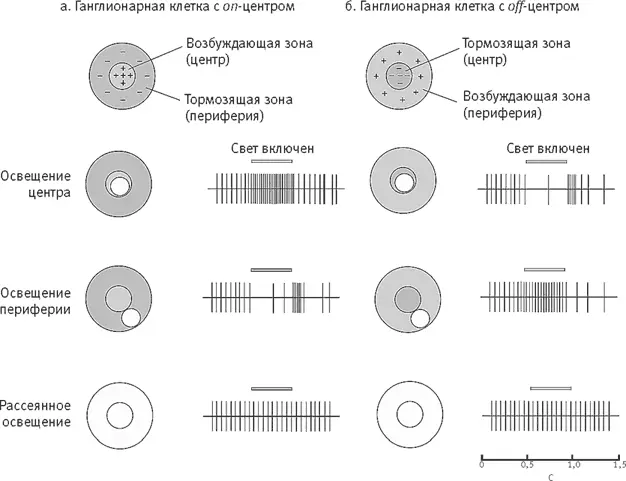

Рис. 15–9. Ганглионарные клетки сетчатки лучше всего реагируют на контрастное освещение своих рецептивных полей. Эти поля имеют округлую форму со специ-ализированными центром и периферией. Клетки с on-центром возбуждаются при стимуляции светом центра и тормозятся при стимуляции периферии, клетки с off-центром – наоборот. Здесь показаны реакции клеток обоих типов на три разных световых стимула (стимулируемый участок рецептивного поля выделен). Паттерны активности клеток в ответ на каждый из стимулов записаны с помощью внекле-точной регистрации. Продолжительность освещения показана полоской. Kuffler 1953, с изменениями. а) Клетки с on-центром лучше всего реагируют на стимуляцию светом всей цент-ральной области их рецептивного поля. На стимуляцию некоторой части этой области они реагируют не так сильно. Освещение участка периферии рецептивного поля частично или полностью подавляет возбуждение клетки, возобновляющееся вскоре после выключения света. На рассеянное освещение всего рецептивного поля клетка реагирует слабо: эффекты освещения центра и периферии компен-сируют друг друга. б) Самопроизвольное возбуждение клеток с off-центром подавляется освещением центральной области рецептивного поля, но ненадолго усиливается после выключения света. Освещение периферии рецептивного поля усиливает возбуждение таких клеток.

Открытие принципов работы ганглионарных клеток сетчатки свидетельствовало о том, что глаза млекопитающих реагируют только на те участки зрительного образа, где сила света меняется. По сути, Куффлер выяснил, что облик объекта определяется скорее контрастом между этим объектом и его фоном, чем силой света, попадающего от этого объекта на сетчатку.

Рис. 15–10. Облик видимого объекта принципиально зависит от контраста между ним и его фоном. Правое и левое серые кольца окрашены одинаково, при этом левое кажется светлее, поскольку оно расположено на более темном фоне.

Куффлер пришел к выводу, что ганглионарные клетки сетчатки реагируют не на абсолютные показатели силы света, а на контраст между светом и темнотой. Именно поэтому такие клетки нельзя эффективно стимулировать обширными световыми пятнами или рассеянным светом: рассеянный свет падает и на тормозную, и на возбуждающую области рецептивного поля каждой клетки. Кроме того, эти результаты указали на биологические основы общего принципа работы сенсорных систем мозга – принципа пренебрежения постоянными стимулами и отчетливых избирательных реакций на контрасты. Один из примеров показан на рис. 15–10. Два серых кольца окрашены одинаково, но левое кажется светлее, потому что более темный фон создает более сильный контраст. Принципы работы ганглионарных клеток сетчатки также позволяют объяснить, почему зрительная система настолько чувствительна к неравномерности падающего на сетчатку света и почему нейроны сетчатки сильнее реагируют на резкую перемену яркости изображения или освещенности. Тем самым открытия Куффлера подтвердили прогноз Гомбриха: изучение особых зрительных стимулов позволит проникнуть в тайны нейронных механизмов зрения.

Зрительная система человека развилась в ходе эволюции в соответствии с потребностями наших предков. Ранние этапы работы этой системы, изучением которых занимался Куффлер, красноречиво говорят о действии дарвинистских механизмов. Наши глаза приспособлены для обработки поступающей извне информации. Предел остроты зрения (максимальный уровень разрешения) определяется и разрешающей способностью глаз, и плотностью колбочек в центральной ямке. Колбочки передают информацию ганглионарным клеткам сетчатки. Их рецептивные поля организованы так, чтобы извлекать важнейшую информацию о зрительных образах и сводить к минимуму избыточность получаемых сведений. Принцип их организации позволяет не тратить впустую сигнальные способности всей сетчатки. Размеры центра рецептивного поля ганглионарных клеток относительно размеров его периферии также наилучшим образом приспособлены для выделения информативных элементов образа.

Куффлер продемонстрировал, что сетчатка осуществляет активное преобразование зрительной информации и ее кодирование в виде последовательностей потенциалов действия. В этих процессах задействовано огромное число фоторецепторов и других параллельно работающих нервных клеток. Вычислительная мощность этих процессов весьма велика. Получаемые на выходе из сетчатки последовательности электрических импульсов поступают в латеральное коленчатое тело таламуса, а затем в кору больших полушарий, где происходит деконструкция образов и их последующая реконструкция в виде внутренних представлений. Куффлер доказал исключительную важность контраста для сигнальной активности сетчатки, чем подготовил почву для еще более удивительных открытий.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Франк Трентманн - Эволюция потребления [Как спрос формирует предложение с XV века до наших дней]](/books/403210/frank-trentmann-evolyuciya-potrebleniya-kak-spros-fo-thumb.webp)