Эрнст Крис утверждал, что выражение лица Моны Лизы кажется изменчивым оттого, что заложенная в портрете неоднозначность позволяет интерпретировать его по-разному в зависимости от настроения зрителя. Традиционное объяснение “загадки Моны Лизы” гласит, что Леонардо воспользовался особым приемом, изобретенным в начале эпохи Возрождения: сфумато (ит. затушеванный ). Техника сфумато подразумевает нанесение полупрозрачной темной краски, подмешивание к ней непрозрачных белил и смягчение резких очертаний – в данном случае в уголках рта.

Маргарет Ливингстон предложила иное объяснение. По ее мнению, выражение лица Моны Лизы связано с двойственностью вложенной в портрет информации. Когда мы смотрим на губы Моны Лизы, мы не сразу замечаем знаменитую улыбку: центральное зрение концентрируется на деталях, а они не свидетельствуют однозначно об улыбке. Но когда мы смотрим на очертания лица или на глаза Моны Лизы, она вполне откровенно улыбается. Это происходит оттого, что периферическое колбочковое зрение, плохо улавливающее детали, воспринимает цельный образ, открывая нам эффект сфумато на губах и в уголках рта ( рис. II–20 ).

Итак, мы можем воспринимать периферическим зрением то, что ускользает от центрального. Поскольку выражение лица зависит от глубоких мимических мышц, а их сокращения могут быть “затушеваны” подкожным жиром, периферическое зрение порой лучше центрального позволяет улавливать выраженные на лице эмоции. Центральное зрение, в свою очередь, позволяет нам легко узнавать в лицах лица по одним лишь их очертаниям.

Научное изучение зрительного восприятия млекопитающих началось со Стивена Куффлера ( рис. 15–5 ). Он родился в 1913 году в Венгрии, входившей в то время в состав Австро-Венгерской империи. В 1923 году Куффлер переехал в Вену, где учился в иезуитском интернате, а в 1932 году поступил на медицинский факультет Венского университета. В 1937 году он окончил университет, где специализировался на патологической анатомии. В 1938 году, когда Гитлер вошел в Вену, Куффлер, член антигитлеровской студенческой организации и на четверть еврей (по бабушке с отцовской стороны), уехал в Венгрию, затем в Англию, а после в Австралию. В 1945 году он поселился в США и стал работать в Глазном институте им. Уилмера при Университете им. Джона Хопкинса. В 1959 году он перешел на медицинский факультет Гарварда, где в 1967 году основал первое в США отделение нейробиологии. Там производились исследования в области физиологии, биохимии и анатомии мозга.

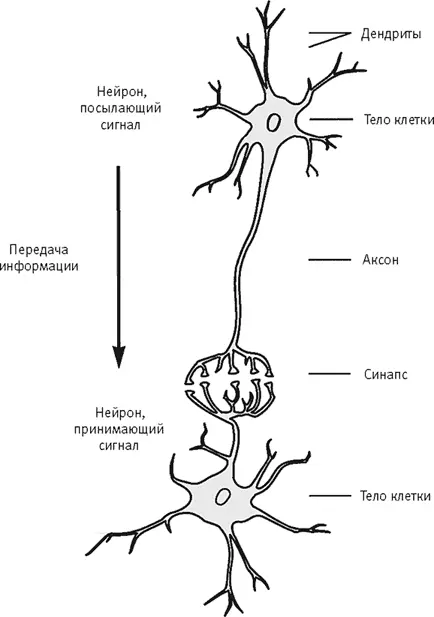

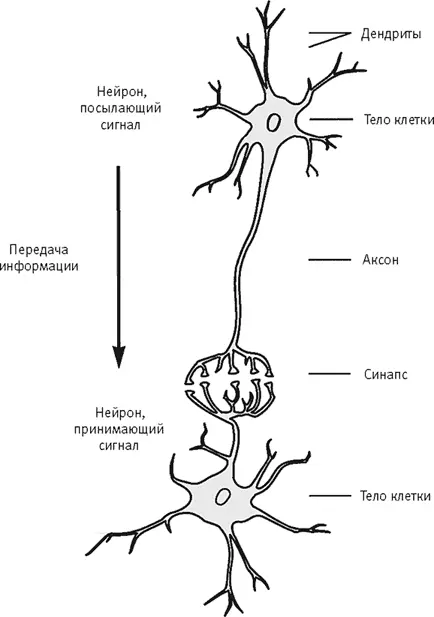

Куффлер в Университете им. Джона Хопкинса изучал механизмы взаимодействия нейронов в мозге беспозвоночных, например речного рака. (Фрейд еще в 1884 году выяснил, что нейроны позвоночных и беспозвоночных устроены очень похоже.) Обычный нейрон состоит из тела клетки, одного аксона и множества дендритов ( рис. 15–6 ). Аксон – тонкий длинный отросток, отходящий от тела клетки – передает информацию, часто на немалое расстояние, на дендриты других нейронов. Густо ветвящиеся дендриты – короткие отростки – обычно отходят от противоположного конца тела клетки и получают информацию, поступающую от других нейронов. Куффлер изучал процесс синаптической передачи информации в синапсах – местах, где контактирует аксон нейрона, посылающего сигнал, и дендриты нейрона, принимающего этот сигнал (клетки-мишени).

Рис. 15–5. Стивен Куффлер (1913–1980).

Нейроны генерируют кратковременные электрические импульсы – потенциалы действия. Стоит импульсу возникнуть, и он без изменений передается по всей длине аксона до его окончания. Здесь аксон образует один или несколько синапсов, связывающих его с клеткой-мишенью. Сила сигнала не меняется при движении по аксону, потому что потенциал действия генерируется на всем протяжении аксона в полную силу, по принципу “все или ничего”. Клетка-мишень получает сигналы и от других клеток. Эти клетки могут быть возбуждающими, сигналы которых увеличивают число возникающих в клетке-мишени потенциалов действия, и тормозными, сигналы которых уменьшают это число. Чем дольше активен возбуждающий нейрон, тем дольше будет активен и нейрон-мишень.

Рис. 15–6.

Куффлер понимал, что взаимодействие возбуждающих и тормозных нейронов, управляющих конфигурацией импульсов одного нейрона-мишени, отражает основной принцип устройства всей нервной системы. Нейроны в мозге суммируют возбуждающую и тормозную информацию, получаемую из разных источников, и определяют, передавать ли информацию дальше. Британский физиолог Чарльз Шеррингтон (получивший в 1932 году Нобелевскую премию за изучение взаимодействия нейронов спинного мозга) называл этот механизм интегративной деятельностью нервной системы. Шеррингтон утверждал, что ключевая функция нервной системы состоит в оценивании сравнительной значимости входящей информации и использовании оценки для принятия решений о действиях.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Франк Трентманн - Эволюция потребления [Как спрос формирует предложение с XV века до наших дней]](/books/403210/frank-trentmann-evolyuciya-potrebleniya-kak-spros-fo-thumb.webp)