Чешский исследователь Моймир Грыгар, посвятивший ряд работ текстам Малевича, в статье «Противоречивость и единство мировоззрения Малевича» пишет:

«Малевич указывал, что супрематизм как “беспредметность” не поддается определению рациональными средствами и понятиями (…) Статьи Малевича о супрематизме нельзя, следовательно, рассматривать как научные исследования: они основаны на дедуктивном поиске многообразных значений и граней беспредметности; выводы он старался сделать из этого сложного и таинственного явления, прибегая, как правило, к метафорическому толкованию, к аналогии, к символическому объяснению слов, знаков и формул».

В связи с этим вспоминается высказывание Андрея Белого в пояснительном слове к его «Глоссолалии»: «Критиковать научно меня – совершенно бессмысленно»! Этот, по сути, трактат он демонстративно называет «Поэмой о звуке». По а-нормативности можно найти немало точек сближения между текстами Малевича и Белого. Александра Шатских находит сближения словописи Малевича с прозой Андрея Платонова (особенно, думается, с несобственно прямой речью героев его «Чевенгура», но это отдельная тема).

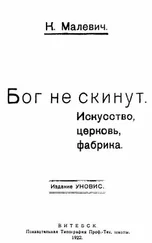

«В теории познания Малевич придерживался агностицизма», – пишет Моймир Грыгар в цитированной работе, т. е. принципиальной непознаваемости мира. Заключая трактат «Бог не скинут», Малевич пишет: «Как я раньше говорил о том, что ничего нельзя доказать, определить, изучить, постигнуть, то и все определения остаются недоказанными, ибо если бы было что-либо доказано, было бы, конечно, для Вселенной и самих себя. Отсюда всякое доказательство простая видимость недоказуемого. Всякую видимость человек называет предметом, таким образом предмета не существует в доказуемом и в недоказуемом».

Хотя буквально перед этими строками прочтем следующее: «Итак разрушаются видимости, но не существо, а существо, по определению самим же человеком – Бог, не уничтожимо ничем, раз не уничтожимо существо, не уничтожим Бог. Итак, Бог не скинут». (в расширенном варианте текст «Бог не скинут» войдет в трактат «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой» и приобретет новое измерение (2-я глава 2-ой части)).

Перед нами фактически поэма о Боге. Но о Боге особом – супрематическом, или Боге беспредметности. Боге присутствия и отсутствия. Боге помышленном и Боге внемысленном. Боге совершенства и Боге в процессе творения.

Здесь выявляется множество пересечений – ассоциативных – например, с идеей богочеловечества Владимира Соловьева, с идеями Павла Флоренского о равенстве макрокосма и микрокосма.

У Малевича:

«Череп человека представляет собою ту же бесконечность для движения представлений, он равен Вселенной, ибо в нем помещается все то, что видит в ней; в нем проходят также солнце, все звездное небо комет и солнца, и так же они блестят и движутся, как и в природе, так же кометы в нем появляются и, по мере своего исчезновения в природе, исчезают и в нем, все проекты совершенств существуют в нем».

У Флоренского:

«Человек есть сумма Мира, сокращенный конспект его; Мир есть раскрытие Человека, проекция его. Эта мысль о Человеке как микрокосме бесчисленное множество раз встречается во всевозможных памятниках религии, народной поэзии, в естественнонаучных и философских воззрениях древности».

У Андрея Белого: «Космос, твердея, стал полостью рта».

Малевич безусловно причастен к русскому космизму. Об этом свидетельствуют его супрематические композиции, напоминающие современные космические станции, его идеи архитектонов, спроектированные им «планиты», в которых поселятся «земляниты» (неологизмы авторства Малевича). И, конечно, его идея беспредметности, которую можно уподобить невесомости в безвоздушном пространстве. Он и говорит о том, что чистая супрематическая живопись не знает ни верха, ни низа, ни правого, ни левого. То есть это живопись равная космосу. Живопись, подвергнутая распылению. Особо он сосредотачивается на проблеме снятия веса, что вообще-то означает снятие земного тяготения.

Малевич в своей словописи приходит к наиболее радикальному – супрематическому – в его терминологии – блаженному Ничто. Это Ничто будут сравнивать с буддисткой практикой погружения в нирвану [4] Хлебников В. В. Собр. соч. в шести томах. Т. 6, книга первая / Под общ. ред. Р. В. Дуганова. – М.: ИМЛИ РАН, 2005, с. 148.

.

В своем неустанном записывании белых листов Малевич приходит к идее экономии энергии и Вечного покоя. Можно и не говорить здесь об утопии, ибо Малевич жил в эпоху настолько обостренного утопизма, что в это время появляется и первая антиутопия – роман «Мы» Евгения Замятина (1920 г.). Вероятно, было бы небезынтересно сопоставить этот роман с трактатом Малевича «Лень как действительная истина человечества». Здесь художник выступает в роли социального проектанта. Он прописывает полную перестройку человека, который «придет в состояние Бога» и человечество как таковое исчезнет. А состояние Бога – это его Вечный покой после создания Мира, седьмой день отдыха, растянутый в бесконечности. Тщательный анализ этого текста предпринял швейцарский славист Феликс Филипп Ингольд. В частности он указал на то, что появление этого трактата Малевича могла инспирировать брошюра французского ортодоксального марксиста (и зятя Карла Маркса) Поля Лафарга (1842–1911), которая выходила в России в переводе под названием «Право на леность» в 1905 и в 1918 годах (сейчас ее легко найти в интернете). «Лафаргово похвальное слово “матери лени”, как и объявление им вне закона пролетарского трудоголизма находят свои прямые, порой буквальные соответствия и у Малевича», – пишет Ингольд.

Читать дальше

![Казимир Малевич - Черный квадрат как точка в искусстве [сборник litres]](/books/396537/kazimir-malevich-chernyj-kvadrat-kak-tochka-v-iskusst-thumb.webp)