В столице Вюртембергского королевства наш художник был приглашен во дворец к обеденному столу. Беседа отличалась отсутствием стеснительного этикета; король, как добрый и радушный хозяин, оказывал гостю самые лестные внимательность и заботливость. Что же касается королевы Ольги Николаевны, то она, как известно, была русская в душе и достойная дочь императора Николая Павловича, высокого покровителя отечественных талантов. Ее теплое, сердечное обращение, благосклонный разговор, величественные осанка и черты лица, светлый взгляд и улыбка воскресили в памяти Айвазовского минувшие времена, когда августейший родитель королевы вюртембергской неоднократно беседовал с художником и посещал его мастерскую.

– Жаль, что вы оставались писать во Франкфурте, а не здесь, у нас! – сказала между прочим королева.

– Располагая моим временем, – отвечал Иван Константинович, – я могу, ваше величество, пользуясь вашим милостивым дозволением, остаться в Штутгарте и позаняться работой.

И действительно, оставшись в Штутгарте с двумя картинами, написанными здесь, И. К. Айвазовский истинно по-русски отблагодарил короля и его супругу за хлеб-соль. Здесь же он вспомнил неимущих и голодных и картины свои предоставил обозрению публики, с обращением платы за вход в пользу бедных. Эта выставка дала очень большой сбор, в несколько тысяч рублей. Одну из лучших картин Иван Константинович подарил Королевской академии художеств; другая, «Буря», была куплена королевой Ольгой Николаевной для подарка супругу. В награду за свое приношение академии и в знак королевского благоволения к нему наш художник удостоился получить орден Вюртембергской короны 2-й степени с командорским крестом. Оставив в Штутгарте такую добрую память, как художника и человека, о котором долго потом вспоминали газеты, Айвазовский отравился в Мюнхен на отдых.

«Немецкие Афины», Мюнхен, по личному отзыву Ивана Константиновича, богат был и ту нору высокоталантливыми художниками. Как и теперь, особенно процветала тогда живопись историческая. Нашему художнику чрезвычайно понравились картины Ленбаха и Пилоти. В середине марта того же 1879 года И. К. Айвазовский отправился во Флоренцию, где выставил четыре картины. Конечною целью его путешествия была Генуя – родина Христофора Колумба. Обдумывая сюжеты картин, посвященных памяти великого мореплавателя, наш художник желал собрать в ней исторические сведения, до мельчайших подробностей описывающие костюмы, вооружение, постройки и оснастку кораблей на исходе XV столетия. Плодом добросовестных и прилежных изысканий Ивана Константиновича в Генуе было множество эскизов, очерков и набросков, воспроизведенных в его картинах, воскресивших в памяти зрителей события открытия Нового Света.

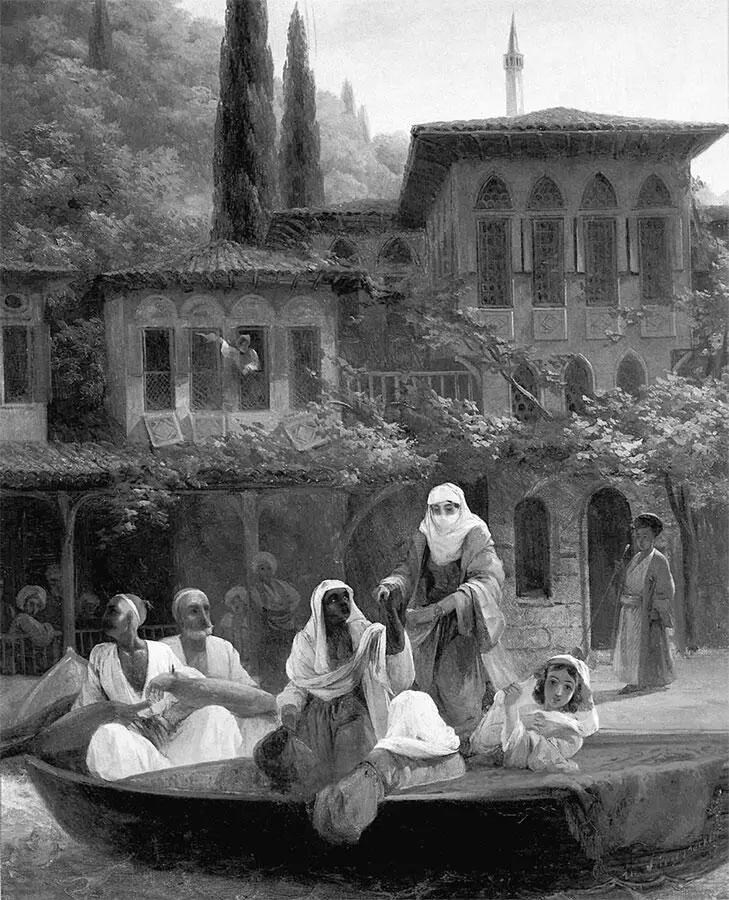

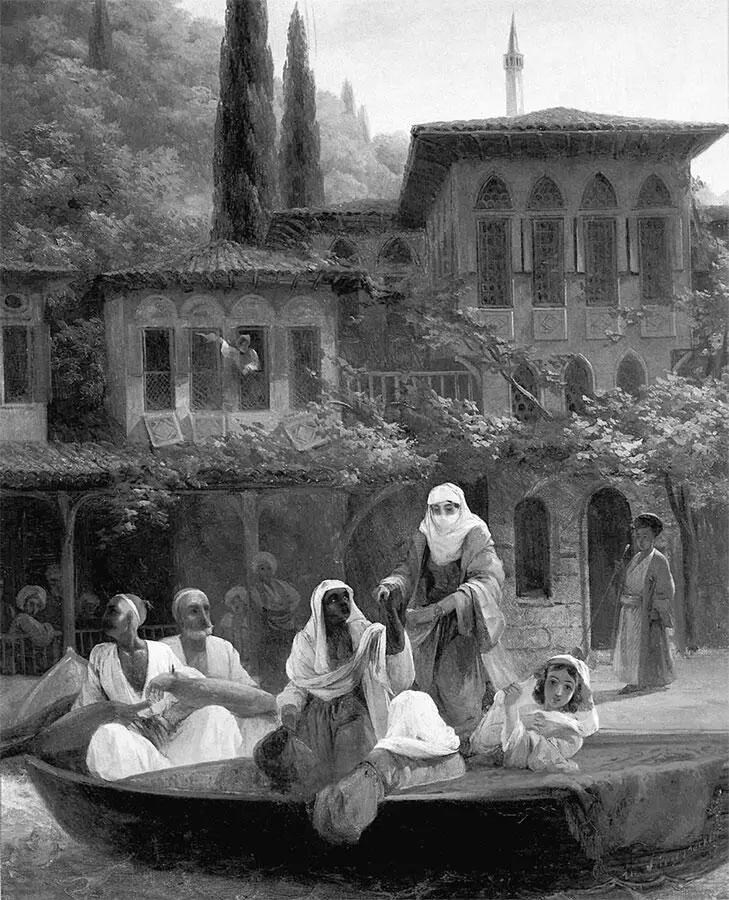

«На лодке по Кумкапы в Константинополе». Художник И. К. Айвазовский. 1846 г.

По глубокому изучению сюжета, по историческим деталям «Христофор Колумб» Айвазовского может смело встать в один ряд с «Помпеей» Брюллова. По собственному признанию Брюллова Айвазовскому, как близкому знакомому, он, в бытность свою в Неаполе, посещал останки Помпей, ежедневно стараясь запечатлеть в своей памяти каждый камешек мостовой, каждый кантик карниза. Для костюмов, туалетных принадлежностей и украшений Брюллов целые дни посвящал обзору Бурбонского музея. С той же добросовестностью своего наставника и друга отнесся, как мы видим, и И. К. Айвазовский к своему «Христофору Колумбу».

Летом 1879 г. И. К. Айвазовский возвратился в Россию и, проведя в родной Феодосии часть осени и начало зимы, прилежно занимался живописью, исполнил четыре драматические большие картины. Из них особенно хороши были «Корабль «Santa Maria» при переезде через океан», «Колумб на палубе, окруженный недовольным экипажем», «Колумб спасается на мачте по случаю пожара на португальском судне, сожженном венецианскими галерами у берегов Португалии» и «Колумб со своей свитой пристает к берегу Сальвадора».

Весной 1880 г. старший и любимый брат его Гавриил, епископ имеретинский и управляющей епархией, скончался в Тифлисе. И. К. очень оплакивал эту утрату. Он не раз гостил в монастыре у своего брата, дарил ему свои картины и написал с него даже большой портрет, который с недавнего времени украшает его феодосийскую картинную галерею. Это был ученый иерарх армяно-грегорианской церкви, имя которого заняло видное и почетное место в летописях, как равно и в истории восточной литературы, известный своими трудами переводчик, знаток русских произведений литературы и лингвистики. По словам И. К., в 1858 г. брат его гостил долго у него, и как раз в эту эпоху – отклонил от себя пост главного начальника над всеми армянскими учебными заведениями, предложенный ему константинопольскими армянами. И. К. Айвазовский долго не мог без слез на глазах вспоминать о своем знаменитом брате и говорил, припоминая свое детство и юность, что покойный епископ-брат близко стоял к нему не только по семейному положению, но и по своему благотворному влиянию на его развитие и нравственность. Он, как и отец И. К., в совершенстве знал языки: турецкий, армянский, венгерский, еврейский, цыганский, немецкий и остальные европейские, а также почти все наречия нынешних народностей. Другой брат его, Григорий, служил на гражданской службе, был начальником порта в Феодосии (после описанного Пушкиным в письмах из Крыма) и впоследствии долгое время проживал в Феодосии при И. К., в отставке.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Николай Кузьмин - Меч и плуг [Повесть о Григории Котовском]](/books/33365/nikolaj-kuzmin-mech-i-plug-povest-o-grigorii-kot-thumb.webp)

![Николай Кузьмин - Короткий миг удачи [Повести, рассказы]](/books/400221/nikolaj-kuzmin-korotkij-mig-udachi-povesti-rassk-thumb.webp)