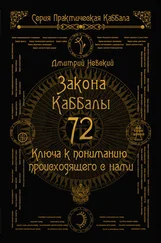

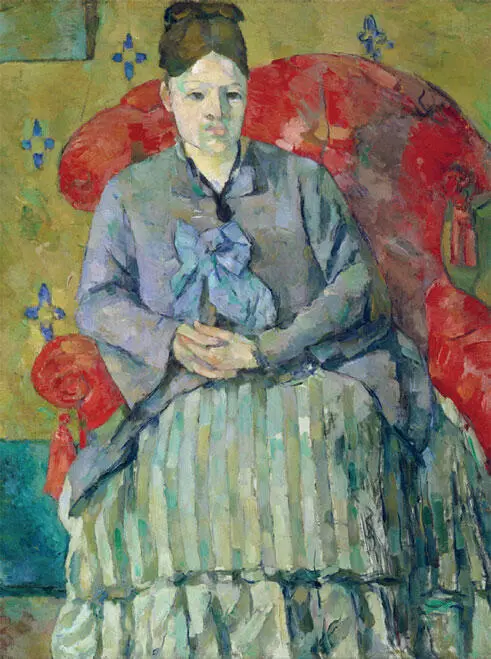

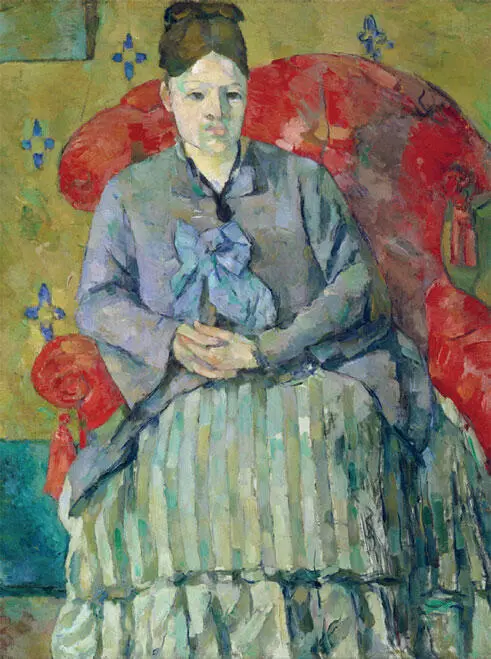

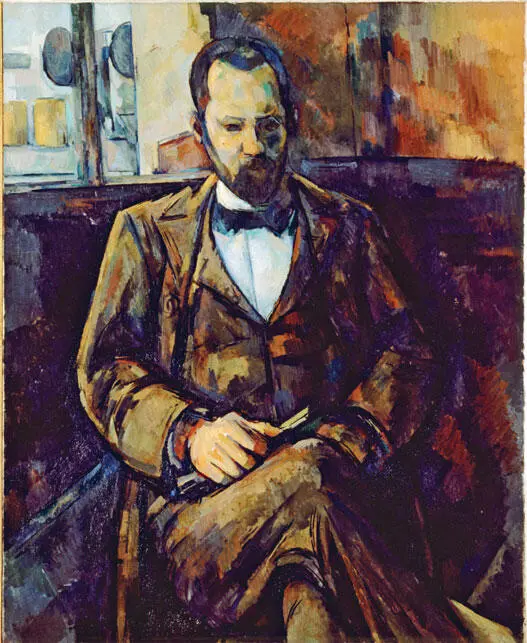

Интересно, как это можно сделать с человеческим лицом. Глядя на портреты работы Сезанна, мы видим скорее маску, чем лицо. Но маска и есть то самое обобщение, когда значение приобретают не сиюминутные эмоции, отражённые в мимике, а характерное выражение лица, его овал, форма носа и бровей и т. д. Примечательно отсутствие на многих портретах зрачков – ведь они сообщают взгляду конкретность, от которой стремится уйти художник. При таком подходе невозможно увидеть отношение художника к модели, говорить об эмоциональной связи с ней. Как математик подходит к решению задачи как к научной цели, без эмоционального отношения к ней, так и Сезанн воспринимает изображение объекта как вид исследования. И здесь и там – изучение, выстраивание некой логики, анализ и вывод.

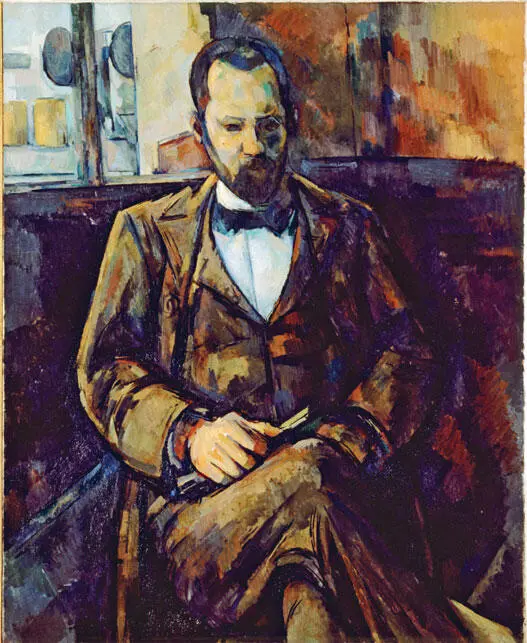

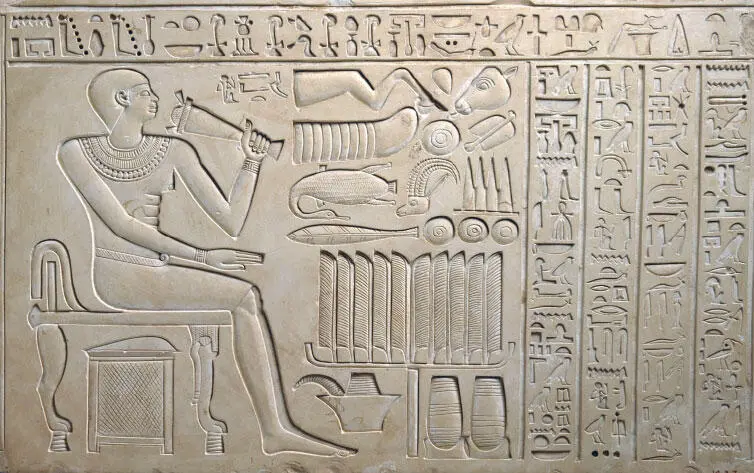

Подход Сезанна также можно сравнить с работами древнеегипетских мастеров, выбиравших размер объекта в соответствии с его значимостью, а не реальным объёмом. Кроме того, к зрителю предмет всегда развёрнут под тем углом, который даёт самый узнаваемый и типизированный образ. А древнеегипетские портреты также ориентированы на фиксацию самого характерного и вневременного, что есть в облике человека.

Поль Сезанн. Портрет мадам Сезанн в красном кресле. 1877 г. Бостонский музей изящных искусств, Бостон

Поль Сезанн. Портрет Амбруаза Воллара. 1899 г. Малый дворец (Пти-Пале), Париж

Гостеприимство Авраама. 432–440 гг. Базилика Санта Мария Маджоре, Рим

Подобный взгляд на предмет появился в искусстве не впервые. Особая работа с перспективой наблюдается и в средневековом искусстве – в мозаике «Гостеприимство Авраама» крышка стола, за которым сидят ангелы, сильно приподнята, и таким образом видно то, что лежит на столе.

Стела Маати. Ок. 2051–2030 гг. до н. э. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Фараон Менкаура и его супруга, царица Хамерернебти. Ок. 2548–2530 гг. до н. э.

Живописные приёмы Сезанна напоминают об искусстве прошлых эпох и говорят о том, что искусство будто развернулось в сторону начала, желая построить мир заново, заявляя о готовности стать проще, вернуться к основам, истокам, о готовности к перезагрузке.

Поль Гоген

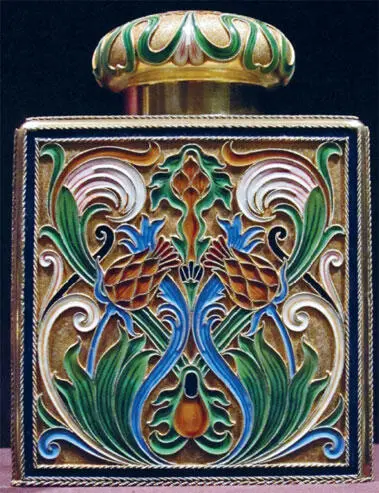

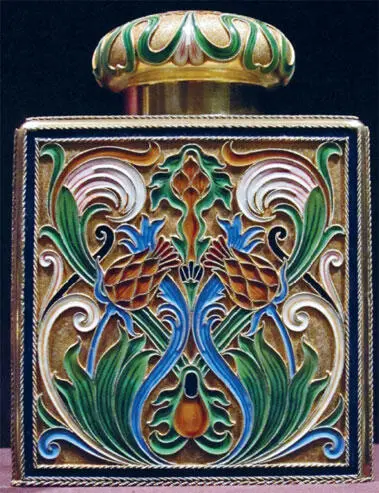

Уйти от привычных традиций и начать историю искусства заново стремился и Поль Гоген. Пройдя путь от реализма к импрессионизму, художник всё больше увлекался цветом, смелыми композициями в духе японцев и чёткими линиями. В конце концов Гоген и его друзья, Эмиль Бернар и Луи Анкетен, создали особую живописную манеру. Они отказались от плавных переходов между цветами, а границы между цветами и объектами обозначали контурами. Благодаря этому полотно получалось разделённым на множество цветных участков. Данный метод изображения не предполагает проработку теней и объёмов, картина начинает казаться плоской, но вместе с тем очень декоративной. Такой эффект художники сравнили с искусством перегородчатой эмали (оно называется клуазонне, от французского cloison – «перегородка»), где на гладкую металлическую поверхность вазы или шкатулки припаиваются тонкие перегородки, а пространство между ними заполняется цветной эмалью. Такую технику украшения предметов прикладного искусства использовали в раннем Средневековье, а также в странах Востока, особенно в Китае, – совершенно новый источник вдохновения и подражания. Своему живописному методу художники дали название клуазонизм.

Чайница. Позолоченное серебро, непрозрачная перегородчатая эмаль. Дом Фаберже. До 1896 г.

Эмиль Бернар. Бретонские женщины на лугу. 1888 г. Музей д’Орсэ, Париж

В конце 1880-х годов в поисках новых впечатлений Гоген уехал в Бретань, французский регион с сохранившимися традициями и местным колоритом. Выбор этого места был связан с уверенностью художника в яркости и искренности провинциальной культуры, наивный характер которой привлекал его. Именно здесь он начал использовать цвет очень смело. В картине «Видение после проповеди» Гоген изображает бретонских женщин с близкого расстояния, стоящими спиной к зрителю, что позволяет рассмотреть причудливую форму их головных уборов. Белый цвет контрастирует с красным пятном, заполняющим большую часть композиции. Этот активный красный идеально подчёркивает характер изображённой на его фоне сцены, где библейский персонаж Иаков борется с ангелом. Эмоциональное воздействие этой схватки усиливается благодаря оранжевому цвету, в который окрашены крылья ангела. Художник использовал краски очень субъективно, стараясь передать напряжённость происходящего, а также придать сцене выразительность.

Читать дальше

![Борис Фаликов - Величина качества [Оккультизм, религии Востока и искусство XX века]](/books/27716/boris-falikov-velichina-kachestva-okkultizm-relig-thumb.webp)