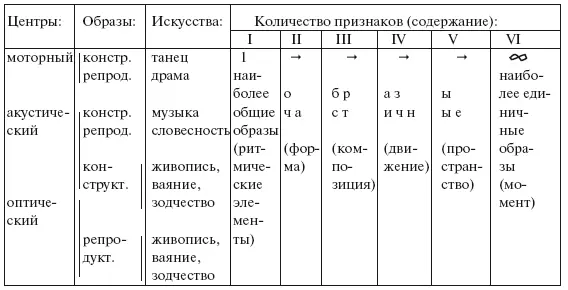

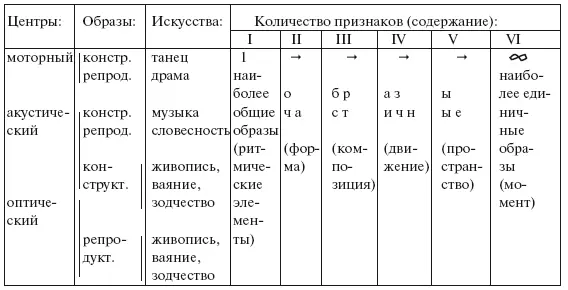

Измерять в точности, в абсолютных цифрах, количество полученных и использованных в каждом отдельном случае впечатлений мы не в состоянии, тем более, что тут нужно еще На учесть и однородность или разнородность их; определять содержание образов, т. е. количество признаков, мы, хотя и в общем виде, можем. А потому количественная классификация образов должна исходить от учета – конечно, не математически точного, а общего – именно признаков. Между пределами ∞ и 1 все могущие возникнуть в человеческом мозгу и быть выявленными средствами отдельных искусств образы располагаются в нескольких параллельных и качественно разнородных (по образотворческим центрам) рядах. Условимся все протяжение от ∞ впечатлений до 1 впечатления, соответствующего протяжению от 1 признака до ∞ признаков, разбить на шесть участков. Тогда получается следующая схематическая табличка:

§ 4

Почему именно на шесть участков? Чем характеризуются эти шесть участков? Разумеется, тут нет ни малейшего «пифагореизма», никакого суеверного фетишизма числа: число шесть устанавливается чисто эмпирически, устанавливается не только – и даже не столько – в классификации образов, сколько по многочисленным другим линиям, и о нем у нас будет в дальнейшем идти речь еще не раз. Именно в настоящем параграфе оно предлагается чисто условно, как могло быть предложено любое другое число, почему-либо удобное. Что же касается характеристик каждого из намечаемых шести участков, они легко устанавливаются путем последовательного вычитания наиболее единичных признаков группами из общей суммы признаков, составляющих впечатление.

Наиболее случайным и неповторимым в каждом образе-впечатлении, тем, что делает этот образ-впечатление подлинно единичным, является, конечно, «момент», вся совокупность тех мелочей, которые в такой именно комбинации никогда вновь не встретятся и которые в общей массе впечатления имеют наименьшее существенное (с точки зрения интересов борьбы за существование) значение, а потому труднее всего запоминаются. В области оптических образов легко установить, что «момент» характеризуется игрой света и переливами цвета, зависящими от игры света. Относительно образов акустических и моторных я не беру на себя смелости точно обозначить, чем именно характеризуется трудноуловимая единичная неповторимость «момента»: мы в переносном значении употребляем иногда слово «окраска» и тогда, когда говорим о звуках или о телодвижениях, но подобные иносказания на значение научной терминологии, конечно, претендовать не могут.

Да и стоит ли нам сейчас заниматься вот таким тщательным расчленением образов на исключительно оптические, чисто акустические, беспримесно моторные? Это имело бы смысл, если бы всякий зрячий человек непременно был глухим паралитиком, всякий слышащий – слепым паралитиком, а всякий подвижный – и слепым, и глухим. У нормальных людей образы слагаются из совокупности впечатлений, получаемых всеми мозговыми центрами, и расчленение отдельных чувств начинается не тогда, когда складываются образы, а тогда, когда требуется довести эти образы до полной ясности и выявить их средствами искусств. Искусства не столь энциклопедичны, как мир действительности, художники имеют каждый свою специальность, и разговор о специфических признаках количественных категорий образов, вырабатываемых каждым отдельным мозговым центром, впереди, когда мы будем говорить о художественных проблемах и художественных стилях. А пока займемся классификацией образов как совокупностей разнородных впечатлений.

Итак, прежде всего мы вычитаем из общей суммы признаков, составляющих образ-впечатление, «момент». Тогда мы получаем образ, уже совпадающий не с одним только, а с несколькими (может быть, даже и очень многими) близко схожими впечатлениями. Чтобы более обобщить образ, надо теперь вычесть дополнительно другой комплекс признаков – локализующий впечатления в пространстве, надо убрать, говоря языком традиционного синтаксиса, еще и «обстоятельство места».

У нас остаются, продолжая говорить тем же языком, подлежащее, дополнение, сказуемое.

Сказуемое без подлежащего (или подлежащего и дополнения) не представимо, а подлежащее и дополнение без сказуемого представимы. Идя дальше по пути обобщения, мы, следовательно, можем откинуть только сказуемое, т. е. то движение, которое индивидуализирует собою образ. Остается представление о комбинации данных предметов (подлежащих или подлежащих и дополнений) «вообще».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу