Ни лишенное привычной для живописи в мастерской кокетливой светотени и грациозной позы тело женщины со складками на талии и бесцеремонно повернутой навстречу зрителю пяткой; ни черные глухие сюртуки мужчин, ни даже их лица, скорее отрешенные, с некоторой растерянностью смотрящие в пространство; ни пейзаж, написанный широко и резко, со странной аппликативной плоскостностью, – ничто не было красивым в том смысле, к которому привыкла публика за многие десятки лет.

Даже искушенные зрители Салонов привыкли соотносить изображение не с реальностью, но с ее привычной интерпретацией салонными живописцами. Искусство оценивалось в русле самого себя, сравнивалось со знакомым, с картинками, названными красивыми еще в детстве (беллетристика потому и пользуется бо́льшим успехом, нежели строгая литература, что не таит в себе ни сюжетных, ни художественных неожиданностей, уподобляясь модной, но вместе с тем привычной одежде).

Не на нравственность (как удобнее и проще было думать публике) покусился Мане, но, что куда более дерзко, – на привычный, установившийся вкус, в сущности, на «эстетический комфорт», на облегченное, натренированное на салонных картинках ви́дение, на испытанный способ получать удовольствие . Рене Клер говорил, что трудно заставить лечить глаза человека, уверенного в том, что он отлично видит. Плебейский самоуверенный вкус, не способный признаться в собственной растерянности, бессильный оценить необычность живописи, инстинктивно подменил эту растерянность ощущением оскорбленной нравственности, а художественную отвагу назвал бесстыдством.

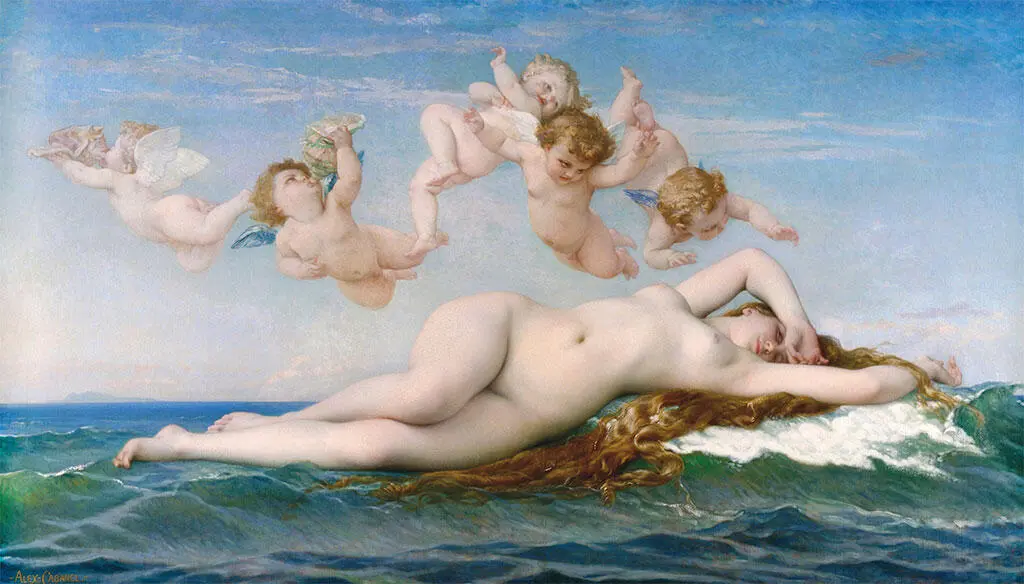

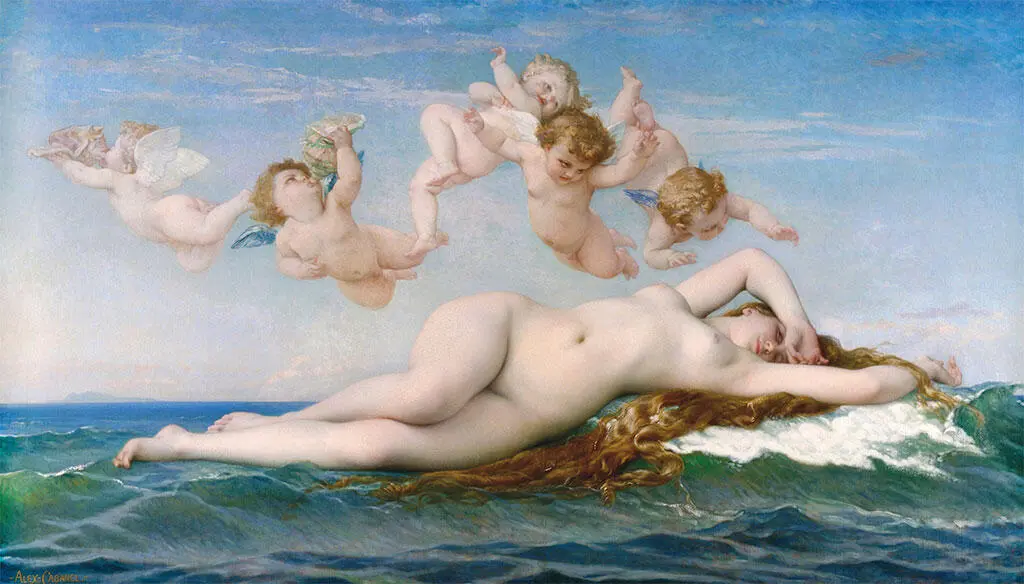

Давно банализированное сравнение «Завтрака на траве» с «Рождением Венеры» Кабанеля (1863, Париж, Музей Орсе), выставленной в официальном Салоне 1863 года, все же весьма красноречиво. Безупречное тело лежащей на волнах богини написано с какой-то свирепой и приторной банальностью. Оно впитало в себя вековые представления о засахаренном запретном плоде, упакованном в фольгу усредненного вкуса. Красота, лишенная индивидуальности, виртуозная ремесленная точность без намека на собственное ви́дение. Абсолютная альтернатива новой отважной живописи – художник, укрывшийся за изысканным клише. Такая живопись не требовала от зрителя ничего, кроме любви к привычному.

Лишь отважный и непредвзятый взгляд мог увидеть красоту и редкое благородство живописи «Завтрака на траве». Не каждый в состоянии был оценить царственную точность пирамидального построения центральной группы, достойную Энгра филигранность линии, создавшей абрис обнаженного тела и послужившей своего рода ритмическим камертоном для светлых пятен лиц и рук, создающих классическую цельность пластической и цветовой структуры; увидеть волшебную нюансировку валёров, которыми написана нежная кожа, все это тело, доверчиво открытое естественному свету, теряющее «академическую» округлость, но обретающее свободное от пут прежней условности независимое художественное существование, валёров, мерцающих даже в глухой, казалось бы, черноте сюртуков; оценить, наконец, саму живопись, отважную и даже безрассудную, еще не способную привести к синтезу все противоречия, но устремленную к созданию нового художественного мира.

Александр Кабанель. Рождение Венеры. 1863. Париж, Музей Орсе. © Bridgeman images/FOTODOM.RU

Спустя три года Золя писал: «„Завтрак на траве“ – самое большое (2,14 × 2,70 м. – М. Г .) полотно Эдуара Мане, в котором он осуществил мечту всех художников – поместить в пейзаже фигуры в натуральную величину. <���…> Боже, какая непристойность! Женщина без всякой одежды среди двух одетых мужчин! Где видано такое? Но подобное суждение – грубая ошибка, так как в Лувре найдется более полусотни полотен, где соединены одетые и обнаженные фигуры. Но в Лувре никто не станет возмущаться. В общем, толпа отказалась судить о „Завтраке на траве“ так, как судят о подлинных произведениях искусства, она увидела в картине только людей за едой на траве после купания и решила, что в трактовке сюжета живописец преследовал непристойную вульгарную (tapageuse) цель, тогда как на самом деле он стремился лишь к живым контрастам (oppositions vives) и к смелому сопоставлению масс (masses franches) » [94] Zola É. Édouard Manet, etude biographique et critique (1867) // Zola. P. 158–159. Впервые опубликовано под названием «Новая манера в живописи: Эдуар Мане (1867)» («Une nouvelle manière en peinture: Édouard Manet») в «La Revue du XIXe siècle», затем – брошюрой под указанным выше названием.

(курсив мой. – М. Г. ).

Читать дальше

![Михаил Воскресенский - Герман ведёт бригаду [Воспоминания партизана]](/books/413195/mihail-voskresenskij-german-vedet-brigadu-vospomi-thumb.webp)