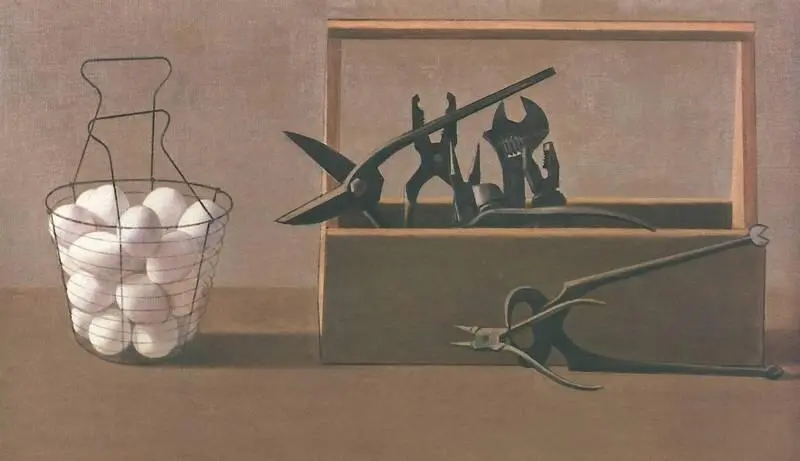

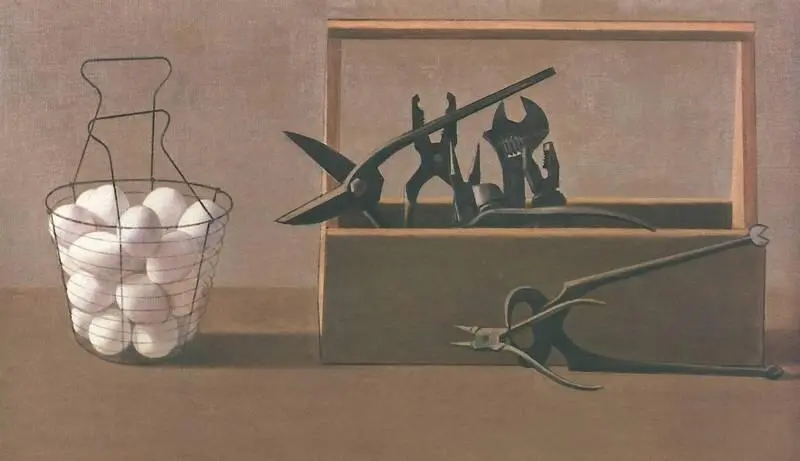

В каждом натюрморте с повторяющимися группами предметов живописец создает сложные «мизансцены», в которых действие развивается чрезвычайно напряженно. Обычные предметы превращаются в символы и аллегории. Художник обладает поразительной способностью видеть в простых деталях человеческого быта нечто неожиданное, а в статичной, устойчивой композиции передать изменчивое.

А. Акопян. «Инструменты и яйца. Агрессия», 1980, собрание А. Акопяна

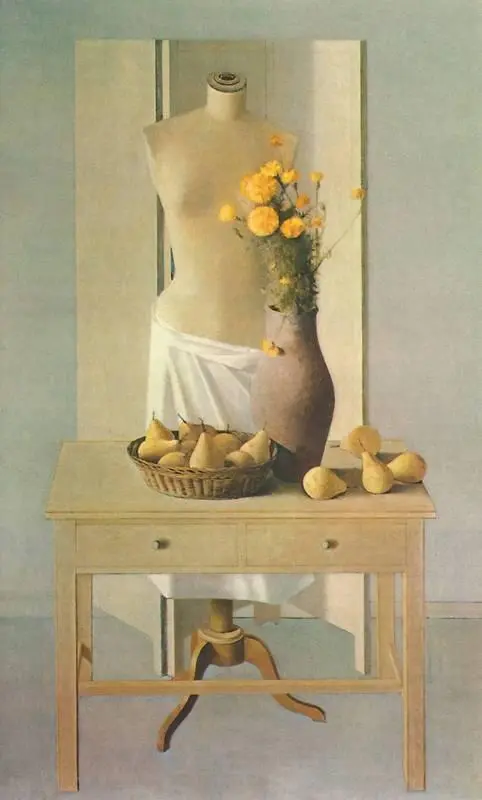

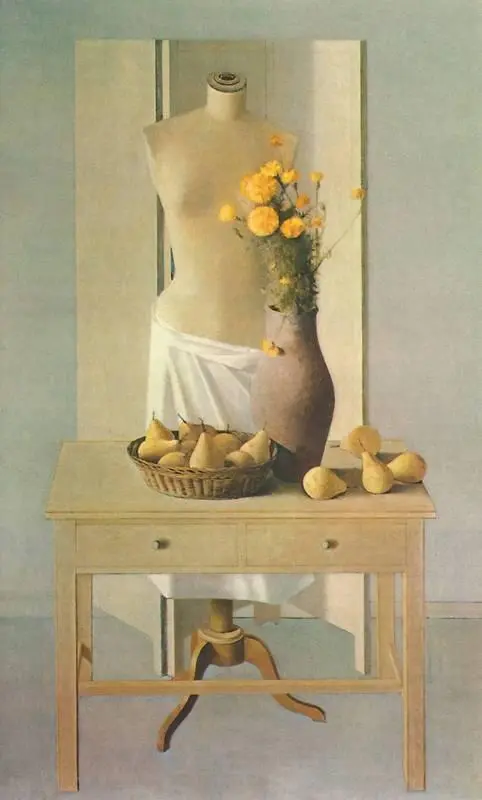

Большой интерес представляют два цикла полотен с манекенами и мужскими костюмами на стульях. Манекены в произведениях Акопяна символизируют женственное начало. Мастер набрасывает на них куски тканей, наряжает в платья. Нередко он изображает рядом с манекенами букеты цветов, тем самым подчеркивая изящество этих неподвижных фигур.

Но в некоторых случаях художник помещает грациозный манекен в непривычную для него среду — на городскую улицу, где обычный атрибут интерьера каждого швейного ателье выглядит беззащитным и необыкновенно легким. Живописец одухотворяет вещи, но это не лишает их материальности.

Острым драматизмом проникнуты картины с мужскими костюмами. По замыслу Акопяна, эти композиции должны были стать художественным мемориалом в память об армянах, воевавших во французском Сопротивлении, и обо всех представителях нации, погибших в борьбе с фашизмом. Ощущение трагизма полотнам придают такие детали, как отсутствие рукава, воротника, а также складки и дыры на ткани. Печально и одиноко висящие на стульях костюмы напоминают пустую оболочку, которую покинула жизнь. Эти необычные композиции отражают стремление мастера представить человека без его конкретного образа. Акопян писал: «Если возможно, как это показывает история искусства, изображая отдельные части человеческого тела (голову, лицо, торс, руки), выразить испытываемые человеком чувства, то почему же нельзя добиться того же с помощью одежды?»

А. Акопян. «Натюрморт с манекеном», 1982, собрание А. Акопяна

С середины 1970-х годов в творчество художника входит новый жанр — портрет. В изображениях своих современников мастер пытается передать главные черты их характеров («Портрет кинорежиссера А. Пелешяна», 1974; «Портрет писателя В. Ананяна, 1976, оба — в собрании А. Акопяна).

Приехав в Армению уже сложившимся мастером, художник сумел показать соотечественникам свой талант во всем его блеске. И в то же время его творчество совсем не похоже на искусство армянских живописцев.

Главным средством художественной выразительности в творчестве Акопяна всегда оставался рисунок. В отличие от ярких эмоциональных картин художников Армении его полотна кажутся сдержанными и почти монохромными. Но зритель понимает, как тщательно разрабатывает мастер свои композиции, выполненные в светлых и мягких тонах, делающих живопись легкой и светоносной.

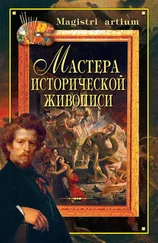

Владимир Федорович Стожаров

(1926–1973)

Тематика работ Стожарова определилась еще в ученические годы, когда студент Художественного института им. В. И. Сурикова совершал поездки по родной стране. Красота русской земли, ее старинная архитектура, простой быт обитателей северных деревень — все это запало в душу молодого живописца, посвятившего свое творчество России.

Живописец Владимир Федорович Стожаров родился в Москве. В 1939–1945 годах он обучался в средней художественной школе при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова, а в 1945–1951 годах являлся студентом этого института.

Стожаров много путешествовал. Он посетил Костромскую и Ярославскую области, Сибирь, озера Байкал и Иссык-Куль, совершил поездку по Енисею и Ангаре, по Северной Двине и Пинеге. Художник побывал в Италии, Франции, Англии, Румынии. Но главной темой его творчества всегда оставалась Россия, русский Север. Мастера привлекали старинные белокаменные соборы, деревни по берегам Северной Двины, бревенчатые избы, веселые народные гулянья.

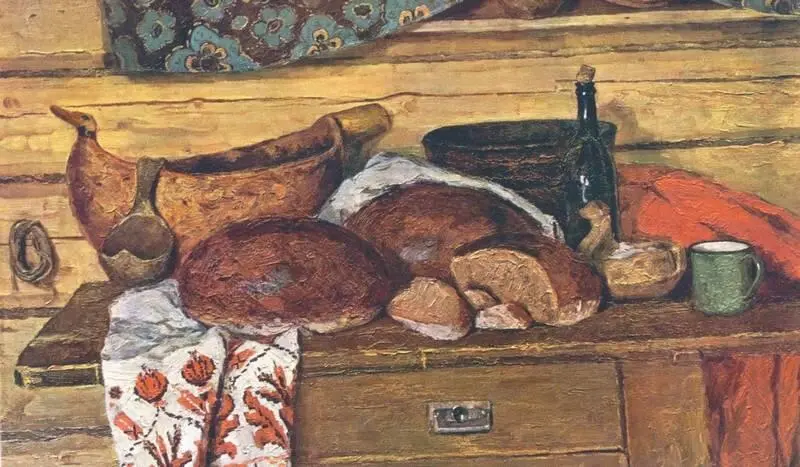

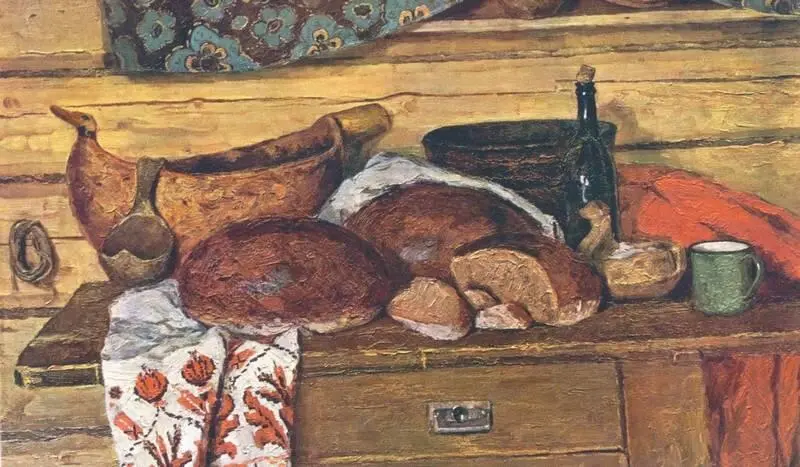

В. Ф. Стожаров. «Хлеб, соль, братина», 1964, Третьяковская галерея, Москва

Излюбленными жанрами Стожарова были пейзаж и натюрморт. В его картинах гармонично сочетаются цельность общего впечатления и тонкая наблюдательность, с которой переданы многочисленные детали. Натюрморты художника — настоящий апофеоз Русской земли, ее основ, идущих из глубины веков. Главные «персонажи» полотен Стожарова — самовары, хлеба, испеченные умелыми хозяйками, братины, крынки, кувшины с квасом («Квас. Натюрморт», 1972, собрание семьи художника). Все эти предметы как будто хранят тепло сильных и добрых человеческих рук. Мир простых и скромных вещей предстает на удивительно поэтичной картине «Хлеб, соль, братина» (1964, Третьяковская галерея, Москва). Стожаров умело подобрал предметы для этой композиции. Зритель видит караваи хлеба, вышитое полотенце, эмалированную кружку, бутылку — самые обычные детали, соседствующие рядом со старинной братиной, на боку которой висит чарка. Картина лишена бытового начала, все, представленное на ней, — не просто элементы скромного человеческого быта, а образ прочности и мощи земли.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу