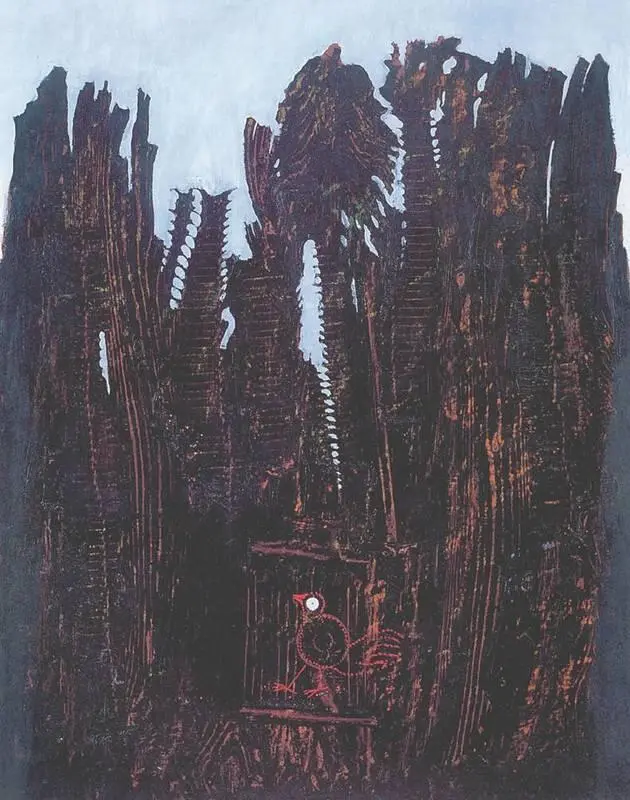

Макс Эрнст, изучив рассуждения великого Леонардо об образах, которые возникают перед зрителем при рассматривании бесформенных пятен, изобрел живописный прием — фроттаж. Эрнст переводил на бумагу разнообразные фактуры и неопределенные рельефы натирающими движениями карандаша. В результате ему удавалось сформировать подобие суггестивной формы, воссоздающей неустойчивые переливающиеся объекты, привлекательные своей таинственностью. Далее мастер тщательно прорисовывал контуры и некоторые детали, что закрепляло эту «движущуюся галлюцинацию».

Макс Эрнст родился в городе Брюле близ Кёльна. С 1908 по 1914 год он учился в Боннском университете, глубоко интересовался философией и психиатрией, основательно освоил историю искусств. В 1909 году он начал всерьез заниматься живописью. Эти ранние работы созданы под влиянием искусства знаменитых французских импрессионистов — В. Ван Гога, П. Гогена, К. Моне.

В 1913 году Эрнст приехал в Париж. Он познакомился с виднейшими представителями французского авангарда, в частности с Арпом, дружеские отношения с которым связывали Эрнста до конца жизни. После начала Первой мировой войны художник пошел на фронт. До 1918 года он принимал участие в военных действиях, что, однако, не мешало ему продолжать занятия живописью.

М. Эрнст. «Слон», 1921 год

По окончании войны Эрнст жил в Кёльне. Вместе со своим единомышленником Бааргельдом он стал организатором группы дадаистов. В этот период художник исполнил множество работ в технике коллажа. Эти композиции поистине виртуозны; художник подбирал выразительные сочетания вырезок из журналов и учебных каталогов. Получались интересные абстракции, большинство из которых пронизаны чувством острой иронии. Дадаистские коллажи составили альбом «Да будет мода, да сгинет искусство» (1919). В период дадаизма Эрнст создавал и живописные композиции, для которых также характерен прием комбинирования («Шляпа делает человека», 1920; «Злаковый велосипед», 1920–1921, обе — Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Слон Целебес», 1921, Галерея Тейт, Лондон).

М. Эрнст. «Люди ничего не узнают», 1923 год

В 1922 году Эрнст поселился в Париже. Там он сблизился с группой дадаистов, которая затем составила ядро сюрреалистического объединения. В это время композиции Эрнста уже в полной мере несут на себе отпечаток эстетики сюрреализма, а именно необъяснимость сюжета, словно увиденного во сне, неожиданность сочетаний образных контекстов и масштабов. Реальные элементы здесь свободно объединяются с нереальными. Лучшими образцами подобных композиций служат «Царь Эдип» (1922, частное собрание), «Качающаяся женщина» (1923, Художественное собрание земли Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф), «Двое детей подвергаются угрозам соловья» (1924, Музей современного искусства, Нью-Йорк).

Художник всегда считал, что рационализм и размышление вполне допустимы в искусстве и вовсе не исключают творческого подхода к сюжету. Он много экспериментировал в надежде найти эффектные приемы с элементами случайности и неожиданности. В 1925 году Эрнст разработал новый живописный прием, получивший название «фроттаж», то есть «натирка». Помещая лист бумаги на неровную поверхность какого-либо предмета, он получал фантастические изображения. Подобный эффект был особенно интересен своей непредсказуемостью. Эрнст полагал, что художник, находясь в процессе творчества, сам становится живым инструментом. Он способен извлекать из своего подсознания самые причудливые образы, родственные галлюцинациям.

В 1926 году работы в технике фроттажа составили целый графический альбом под названием «Естественная история». Здесь стихийный поток образов, по мнению автора, воссоздает естественное, спонтанное формирование окружающего мира. Фроттаж стал выражением сюрреалистического принципа «психического автоматизма».

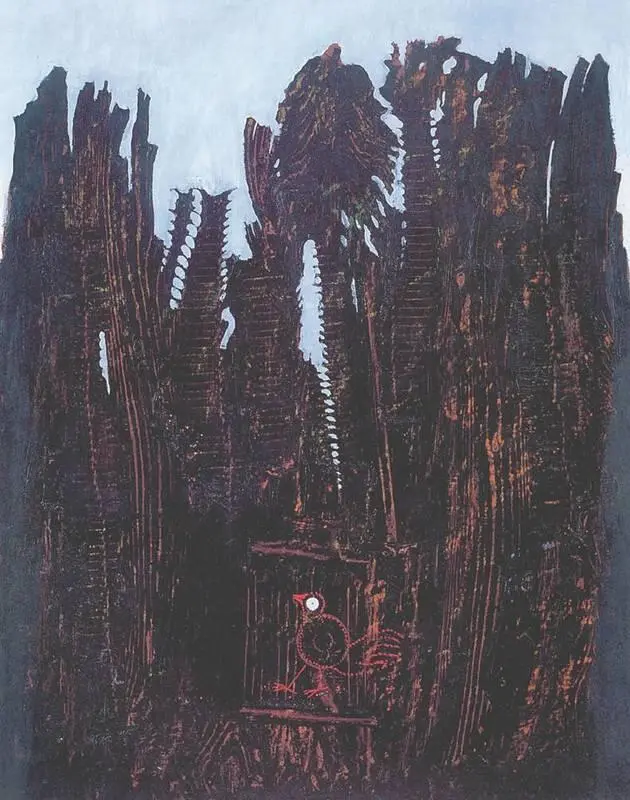

М. Эрнст. «Лес», 1927 год

Фроттаж стал излюбленным методом Эрнста и в живописных полотнах. Подобные картины были насыщены элементами и образами, свойственными немецкому романтизму, — темными таинственными чащами, мрачными пещерами, одинокими скалами, безжизненным светом луны, призрачными фигурами и лицами, которые, словно ночной кошмар, выглядывали из плотного переплетения ветвей и лесных зарослей («Большой лес», 1926, Художественный музей, Базель; «Охотник», 1926, частное собрание, Брюссель; «Ночной вид ворот Сен-Дени», 1927, частное собрание, Брюссель; «Орда», 1927, Городской музей, Амстердам). Одной из лучших фроттажных работ художника считается «Птица в лесу» (1927, Галерея Цвингер, Кёльн), где показаны непроходимые заросли и сплошные сплетенные ветви, среди которых скрывается одинокое живое существо — птица, неизвестно кем заключенная в клетку.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу