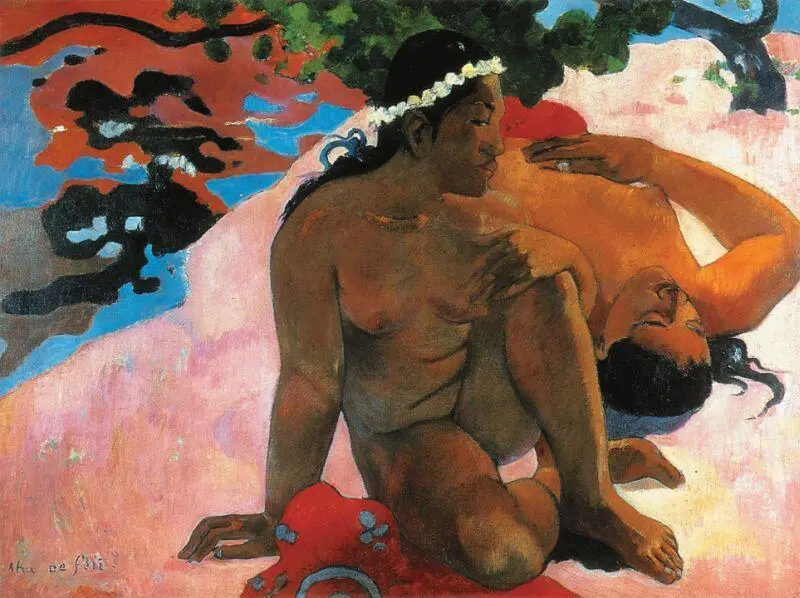

1892. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

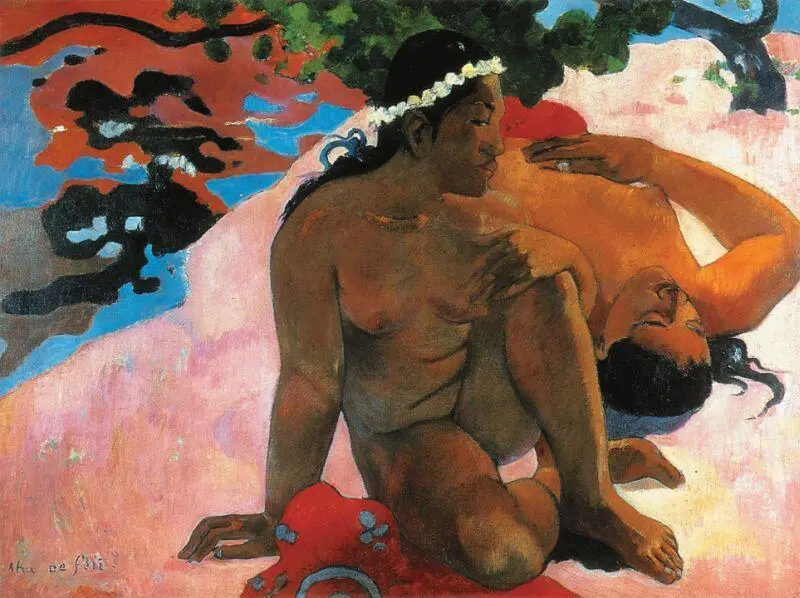

Гогена тянуло к не тронутым цивилизацией народам, к их чуждой, но очень любопытной культуре. В 1887 году он ненадолго отправился на остров Мартиника, а в апреле 1891 – на Таити, где прожил, с перерывом, восемь лет. В картинах первого таитянского периода художник создал образы людей, живущих в гармонии с природой, воплотил ощущение земного рая и золотого века человечества. Гоген по-новому использует цвет и форму, упрощая образы, сопоставляя большие участки чистого цвета для достижения эмоционального эффекта, новаторски решает пространство картины: передний план он дает в традиционной объемной трактовке, а по мере удаления от глаз зрителя части фигуры, детали пейзажа превращаются в плоские красочные пятна.

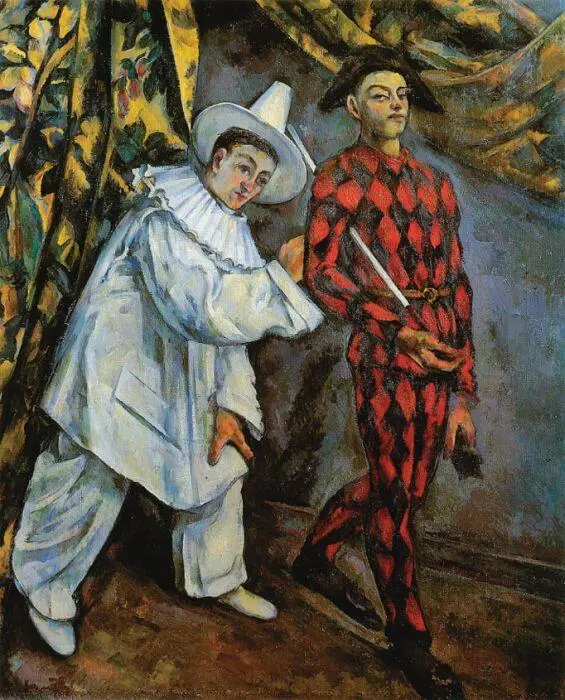

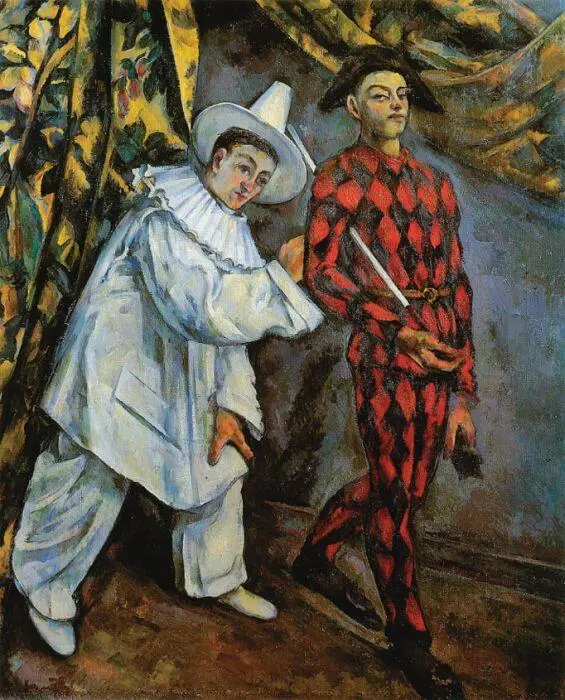

Масленица (Пьеро и Арлекин)

1888. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Герои полотна «Пьеро и Арлекин» – маски масленичного карнавала и итальянской комедии дель арте, а идея картины – сопоставление жизни активной и созерцательной; человека темпераментного и удачливого со слабовольным и неудачливым. Сезанн раскрывает оба характера через пластику фигур героев. Арлекин наделен упругой походкой, подчеркнутой подвижностью ромбовидного орнамента трико, обтягивающего его гибкое тело. Поза Пьеро, напротив, расслаблена, его белый балахон напоминает скорее хрупкий фарфор, чем мягкую ткань. Моделями для картины послужили Поль Сезанн, сын художника (в костюме Арлекина), и его друг Луи Гийом (Пьеро).

Натюрморт с яблоками и апельсинами

Ок. 1900. Музей д’Орсе, Париж

Сезанн работал очень медленно, обдумывая каждое свое действие. Он лепил форму предмета, для каждого фрагмента подбирая особый тон. После продолжительного размышления, которое могло длиться 20 минут, он накладывал цвет отдельным четырехугольным мазком, затем тщательно мыл кисть перед наложением следующего мазка. Натюрморты он писал так долго, что фрукты портились до того, как картина была закончена. В конце концов художник стал работать с гипсовыми муляжами, что не отразилось на конечном результате – фрукты в его картинах сохраняют свой естественный вид.

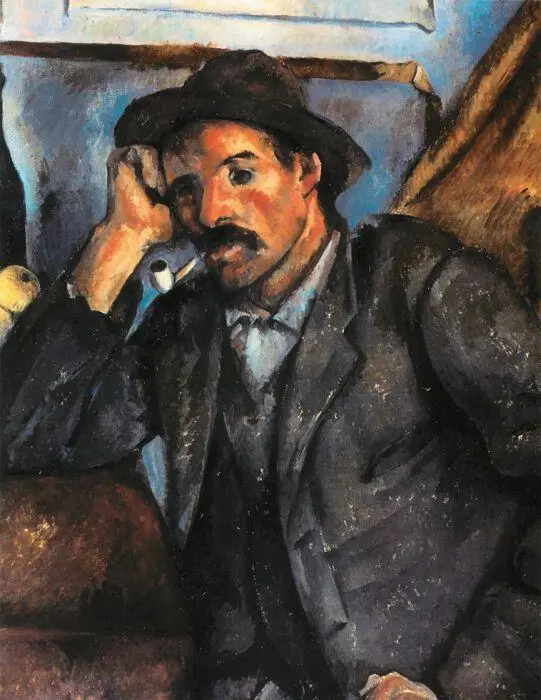

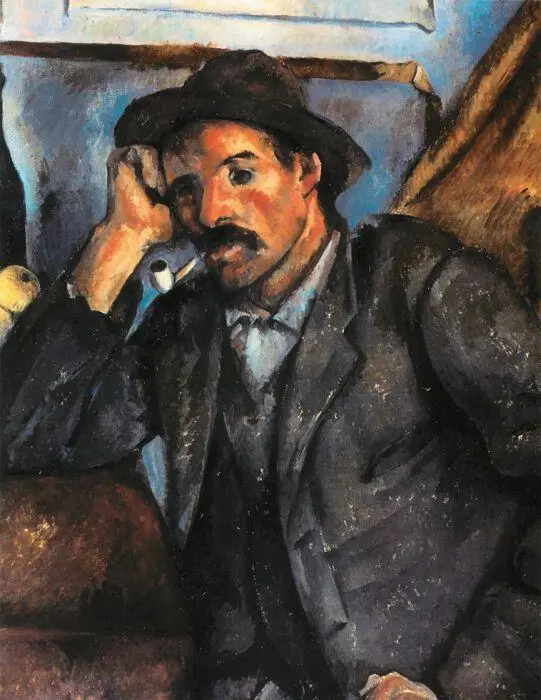

1890–1892. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

В 1890-е годы Сезанн вносит новации и в портретный жанр. Несмотря на то что персонаж картины написан с реального человека, садовника Александра, работавшего в имении Сезаннов Жа де Буффан, она не является портретом: художник не стремится выявить ни характер, ни профессию изображенного человека, даже внешность модели словно ускользает от его кисти: едва намечены глаза, рот закрывает трубка. Фигура курильщика, расположенная на фоне натюрморта с яблоками и бутылками, так же неподвижна, как и предметы в натюрморте, так что воспринимается как нечто единое с ним.

Ок. 1890. Музей д’Орсе, Париж

В большой серии Сезанна, посвященной купальщикам и купальщицам (художник создал около 200 вариантов этой темы), многие картины производят впечатление незавершенных. Во многом это обусловлено тем, что художник изображал не конкретных людей, интересных своей индивидуальностью, а типизированные обобщения. На основе натурных этюдов он стремился создать некие универсальные формулы, подобные научному реестру. Сезанн в своих поздних работах не только предвосхитил переход к упрощенной трактовке форм у кубистов, но показал выразительные возможности силуэта и цветового пятна.

1900. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

В зрелый период творчества, называемый «конструктивным» (конец 1870-х–1888), Сезанн создает новый, «устойчиво-подвижный» образ природы. В его классических по спокойствию и ясности пейзажах нарушается традиционное пространственное построение – перспективные линии не сходятся в одной точке, а закругляются «как по краю блюдца»; дальние предметы приподнимаются и увеличиваются, по мере удаления в глубину краски не теряют своего цвета.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу