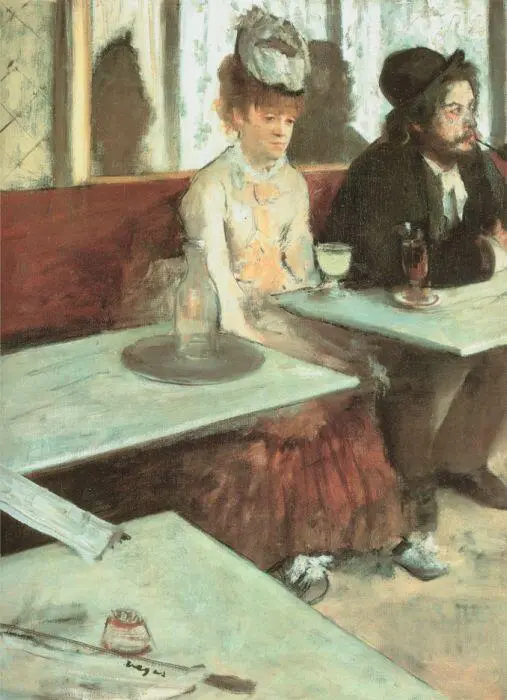

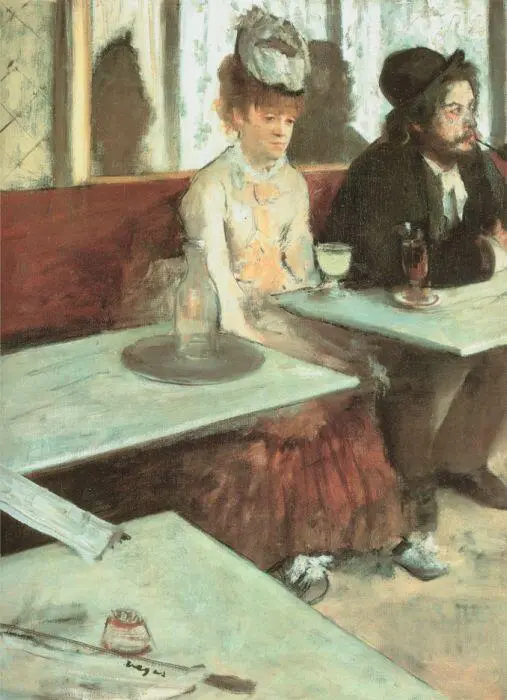

Для картины позировали художник Марселен Дебутен, постоянный участник встреч импрессионистов, и драматическая актриса Элен Андре, которая также была дружна с импрессионистами и не раз позировала им.

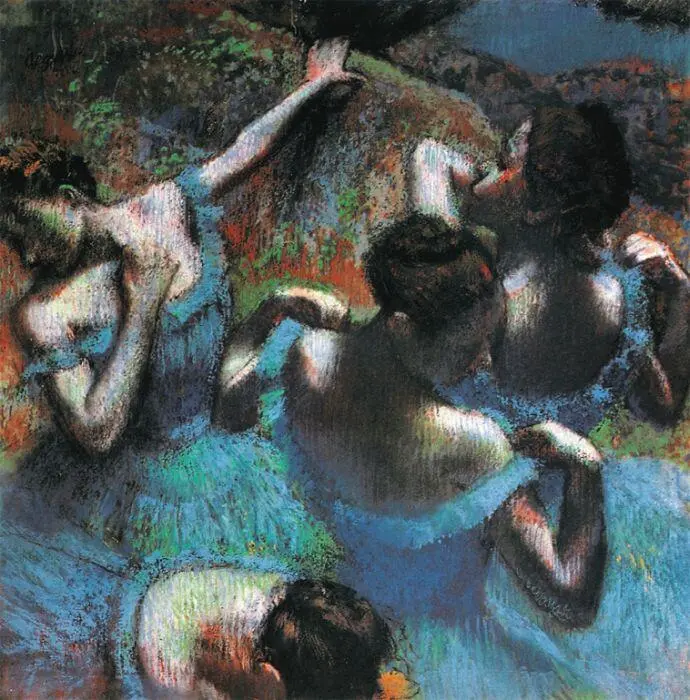

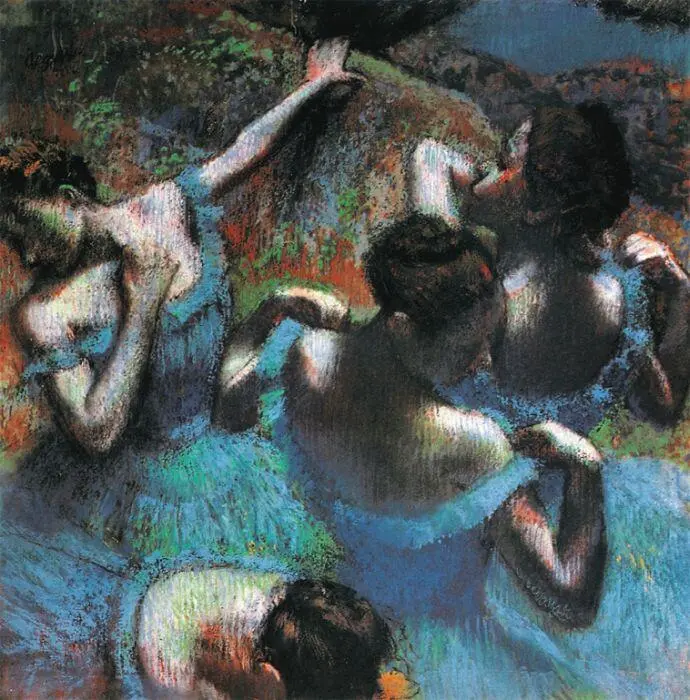

Ок. 1899. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Эдгара Дега недаром называют «живописцем балерин». Он посвятил теме балета почти 40 лет своей жизни, создав около 600 рисунков, картин и офортов.

Восхищаясь представлениями на сцене, художник тем не менее в первую очередь обращает свой взор к закулисной жизни театра, создавая новую, ни на что не похожую красоту, лишенную правильности. В его картинах и рисунках нет ничего окончательного, застывшего, завершенного – начиная с композиции, случайной, обрезанной, схваченной с неожиданного ракурса, и заканчивая по-новому увиденными образами. Танцовщицы готовятся к выходу на сцену: поправляют бретели, завязывают балетки. Их лица худы и некрасивы, а движения – угловаты. Но мы знаем, что на сцене они преобразятся: зазвучит музыка, их спины выпрямятся, руки округлятся, и возникнет та упоительная иллюзия неземной красоты и гармонии, которую называют волшебством танца.

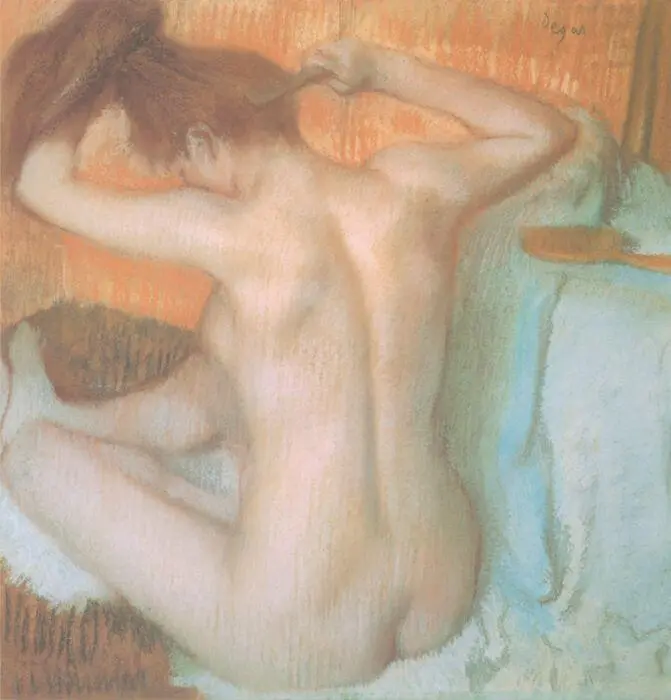

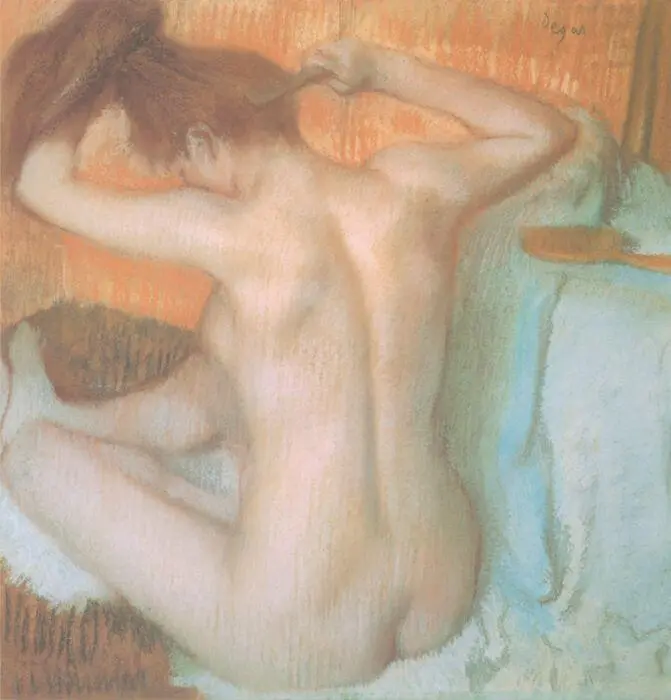

Ок. 1886. Пастель. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Испытывая проблемы со зрением, Дега после 1880-х годов часто работал пастелью, выполнив в этой технике серию с изображением обнаженных женщин за туалетом. Прирожденный рисовальщик, Дега ценит пастель за возможность соединить воедино линию и цвет. В «Серии обнаженных женщин, купающихся, моющихся, обсыхающих, вытирающихся, причесывающихся или причесывающих друг друга» художник стремился передать максимальную естественность поз и движений занятых туалетом женщин, избежать впечатления позирующей фигуры. Он говорил, что хочет застать свою модель врасплох, «увидеть ее словно сквозь замочную скважину», когда она не подозревает, что на нее кто-то смотрит. Вот и на этой картине фигура женщины написана с близкой точки обзора, со спины, что придает полотну особую интимность. Легкие штрихи и мягкое мерцание пастели передают почти осязательное впечатление обнаженного тела.

1872. Музей д’Орсе, Париж

Пожалуй, самая знаменитая картина Моризо «У колыбели» была показана на первой выставке импрессионистов, прошедшей в 1874 году. На ней запечатлена сестра художницы Эдна, склонившаяся над колыбелью маленькой дочери. Благодаря тонко переданной атмосфере камерного уюта и материнского счастья и нежной тональной живописи картина снискала похвалу критики.

«Какой образ может быть более верным и нежным, чем молодая мать… у колыбели со спящим розовым младенцем, едва различимым сквозь бледное облако муслина», – писал Жан Пруво.

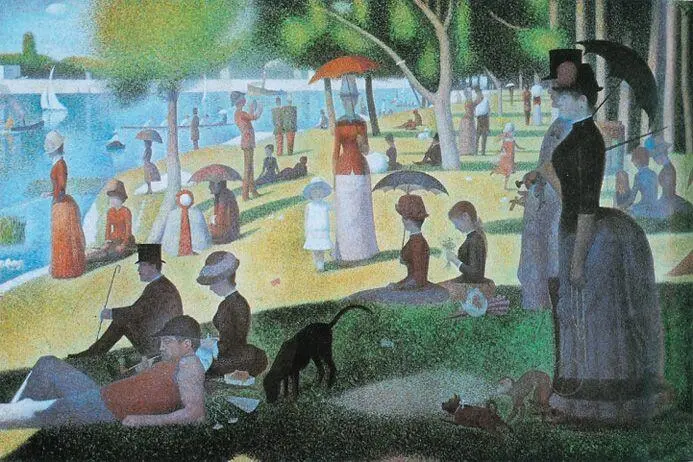

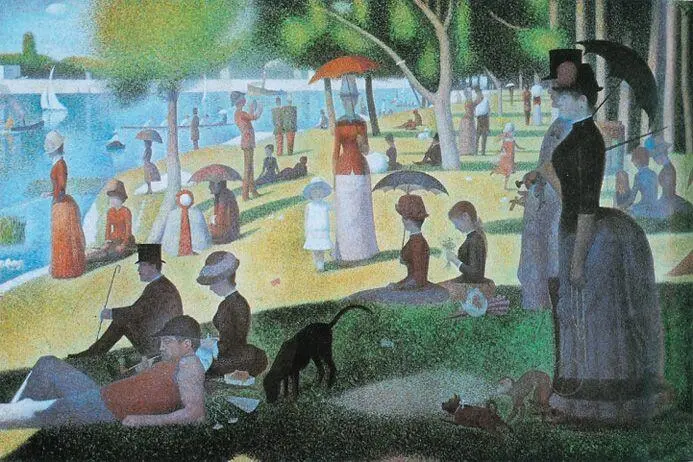

Воскресная прогулка на острове Гран-Жатт

1884–1886. Художественный институт, Чикаго

Выполненная в технике пуантилизм (от фр. «point» – точка) эта картина явилась главной сенсацией последней выставки импрессионистов, прошедшей в 1886 году и стала манифестом нового течения «неоимпрессионизм», по-своему развившему живописные принципы импрессионизма.

На острове Гран-Жатт на Сене близ Нейи по воскресеньям отдыхали состоятельные горожане. На картине мужчины и женщины одеты по моде 80-х годов ХIХ века – талии дам затянуты в корсеты, а сзади к внутренней стороне юбок прикреплены специальные подушечки-турнюры. Фигуры дамы в правой части полотна с обезьянкой капуцином и ее спутника кажутся непропорционально крупными по сравнению с другими персонажами переднего плана. Дело в том, что перспектива картины выстроена так, что смотреть на нее нужно справа наискось – тогда нарушение пропорций исчезает.

Арнольд Бёклин (1827–1910)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу