Мы видим, как символ становится здесь аргументом, встраиваясь в сложную структуру развернутого высказывания. Одно из свидетельств тому – книжные гравюрные фронтисписы той эпохи, являясь развернутой программной аннотацией большого вербального текста, ими открывающегося. [185]Но не в меньшей мере это относится и к портрету.

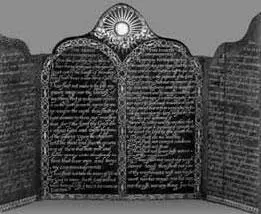

Протестантизм серьезно изменил соотношения образа и слова в культуре, безоговорочно отдав предпочтение слову: как то было сформулировано Лютером, «Царство Божие есть царство слушания, а не царство созерцания». [186]Иллюстрацией этого положения может служить убранство многих протестантских храмов той эпохи: одним из прекрасно сохранившихся примеров является церковь госпиталя в Динкельсбюле, где алтарь представляет собой просто доску с надписью, когда в центре расположено новозаветное повествование о Тайной вечере, а по бокам – текст ветхозаветных Десяти заповедей. [187]Так сам текст становится объектом созерцания и медитации. В Англии эта практика основывалась на специальном законе 1560 г., требующем, чтобы в церквях, очищенных от атрибутов «папистского идолослужения», были установлены «доски» с текстами из Писания и Заповедями, [188]которые «служили бы украшением и напоминанием о том, что место сие есть место веры и молитвы». [189]

Неизвестный художник. Бристольская школа. Складень с Десятью заповедями и стихами из книг Ветхого и Нового Завета.Ок. 1550–1600

Это можно назвать издержками «иконоборчества», захватившего протестантские страны, но если мы взглянем и на католическое искусство той поры, мы увидим, что и там прослеживается тенденция к нарративности – и своеобразной риторичности изображения. И общий вектор этой тенденции един и для протестантского, и для католического регионов.

Еще на переломе от Средневековья к Ренессансу изобразительный образ служил, прежде всего, репрезентации объекта: он взывал не к «чтению» и истолкованию, но к созерцанию и постижению. Ренессанс привносит в отношение к изображению иной подход. Отныне произведение искусства подвергается процедуре «чтения» – и как книжный текст, может содержать ссылки на предшествующую традицию, полемику с ней и т. д. Так, в нагруженной многочисленными отсылками и цитатами картине Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» (начиная с позы Венеры, подчеркивающей знакомство живописца с античными скульптурными образцами), раковина, на которой стоит богиня любви, у современников должна была вызывать очень четкие и своеобразные ассоциации. В христианской иконографии раковина была одним из традиционных атрибутов Богоматери. [190]В одной из версий «Мадонны с младенцем» (National Gallery of Art, Washington), выполненных Филиппо Липпи (между 1440–1445), мы видим деву Марию, изображенную на фоне раковины, играющей примерно ту же роль, что арочное окно в портретах той эпохи. Причем раковина здесь совершенно та же, что и на картине Боттичелли. Боттичелли осознанно обыгрывает поклонение деве Марии и поклонение Венере, весьма рискованно перенося определение Ma Donna на богиню любви.

Нас интересует, как такого рода риторика визуального «работала» применительно к портретам Елизаветы I, создававшихся во второй половине ее царствования.

Портрет елизаветинской эпохи в первую очередь выполнял репрезентативную функцию, свидетельствуя о месте модели в общественной иерархии. Богатые костюмы, украшенные драгоценностями, дорогие инкрустированные доспехи, посохи государственных мужей и жезлы военачальников, знаки отличия, свидетельствующие о принадлежности модели к какому-либо ордену: цепи, ленты и т. п. – все это говорило о социальном статусе портретируемого. Как писал Уильям Сигар, «портреты, картины и иные памятники призваны украшать храмы, города и княжеские дворцы… они призваны сохранить в памяти замечательные деяния людей, что жили благородно и умерли достойно (Курсив наш. – А. Н.)» . [191]Поэтому деталям, отражающим статус модели, уделялось значительно больше внимания, чем передаче индивидуальных особенностей облика портретируемого: очень часто на портретах одного и того же человека, написанных разными художниками с интервалами в 10–20 лет, мы можем видеть, что лицо модели практически не изменяется. И дело не в том, что возраст не откладывал на человеке отпечатков. У художников той эпохи существовало понятие «маски» – характерного для данной модели набора черт, которые должны воспроизводиться на портрете вне зависимости от возрастных изменений. Существовал, например, определенный канон «маски» Елизаветы I (вернее – «масок», последовательно сменявших друг друга на протяжении долгой жизни королевы) и т. д. [192]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Брайен Фрил - Колесо фортуны [=Кристал и Фокс]](/books/93033/brajen-fril-koleso-fortuny-kristal-i-foks-thumb.webp)