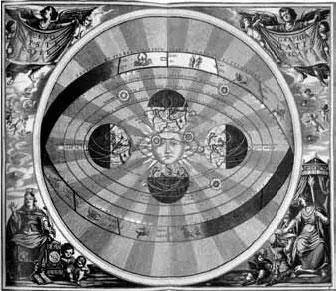

Еще одну «конфигурацию мироздания» предлагала система Тихо Браге, выдвинутая им в 1580 г. (и восходящая в конечном итоге к древней системе Гераклида Понтийского): вокруг Земли обращаются Луна и Солнце, последнее же при этом является центром для вращения прочих планет. В XVI–XVII вв. эта система имела довольно много сторонников: во первых, Браге пользовался высочайшим авторитетом как астроном-практик, во вторых, она позволяла совместить геоцентрическую модель Вселенной с представлениями об особом статусе Солнца: согласно герметическим воззрениям, столь популярным в ту эпоху, дневное светило ассоциировалось с олицетворением божественности, явленным человеку в чувственном мироздании. [53]

Довольно близка к системе Тихо Браге была и извлеченная из забвения, якобы восходящая к египтянам, система Витрувия («египетское» происхождение в ту эпоху гарантировало если не признание, то хотя бы интерес образованной публики, с глубочайшим пиететом относящейся, после знакомства с Corpus Hermeticum, ко всему, пришедшему из «страны мудрости»). В этой системе Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца, которое, как и прочие планеты, вращается вокруг Земли.

Система мироздания Тихо Враге. Andreas Cellarius. Harmonia Macrocosmica.Amsterdam, 1660

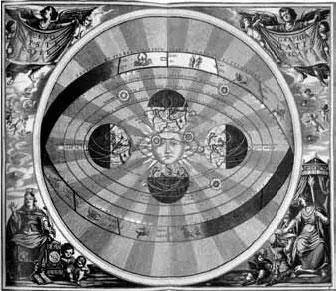

И, наконец, существовала еще и гелиоцентрическая система Коперника, который, собственно, математическим путем показал, что возврат к системе, предложенной еще в древности Аристрахом Самосским (ок. 300 до н. э.), позволяет выправить ряд несоответствий в календаре. [54]С другой стороны, предложенная им реформа Космоса идеально отвечала учению Гермеса Трисмегиста, весьма популярному в ту пору в Европе, и алхимическим практикам. Планетарный ряд, протянувшийся от Сатурна, соответствующего свинцу – наиболее падшему металлу, через Юпитер (олово), Марс (железо), Венеру (медь), Луну (серебро) и Меркурий (ртуть) к Солнцу (золоту) точно воспроизводил ряд алхимического Opus Magnum. [55]Описывая суть своего открытия в сочинении «О вращении небесной сферы» (1543), Коперник подчеркивал: «В центре всего сущего расположено Солнце. Можем ли мы найти в мироздании лучшее место прекраснейшему из храмов – храму, откуда изливается свет, освещающий все бытие. Солнце по праву называют светильником, духом, правителем мироздания. Для Гермеса Трисмегиста оно – незримый бог, Софоклова Электра называет его всевидящим. Посему Солнце сидит на данном ему королевском троне и направляет оттуда своих чад, что вращаются вкруг него». [56]

Система мироздания Коперника. Andreas Cellarius. Harmonia Macrocosmica.Amsterdam, 1660

Все эти теории так или иначе существовали параллельно, уживаясь в сознании людей той эпохи, которые готовы были отдавать предпочтение той или иной лишь в силу необходимости стоящих перед ними конкретных задач. Так, например, для мореплавания еще примерно полтора века после открытия Коперника пользовались системой Птолемея, дававшей гораздо более точные значения для навигационных таблиц. Характерно, что на многих картах полушарий XVII в. кроме orbis terrarum, земного мира, изображали еще и схематичное устройство мира небесного – и, как правило, сразу в двух вариантах – и по Птолемею, и по Копернику (ил. 9).

Все это будоражило ум, давало ему массу парадоксальных поводов для размышлений и построения неожиданных аналогий, вроде той, что мы встречаем в одном из писем Донна: «Коперник путем математических исчислений возносит Землю вверх, убрав ее из принадлежащего ей ранее глупого центра – но при том не возвеличивает ее и не дает ей какого-либо преимущества, ибо в силу зримо явленной очевидности небеса оказываются от нее дальше, чем были они до того. Так и католическая вера, что, казалось бы, возносит и очищает нашу волю и помыслы от всякой примеси земных стремлений – очищает более, нежели исповедание реформистов, приближая, казалось бы, нас к Небесам, – она лишь удаляет Небеса от нас, ибо, алкая их, не по своей воле должны мы пройти столь много судебных инстанций, где вершить справедливость отдано святым, к заступничеству которых следует нам взывать в этой жизни, буде есть у нас какое прошение к Предвечному Судие, а в жизни что назначена нам за сенью могилы, должны мы долгое время ждать суда, томясь в узилище, где боль и муки, – не того ради, чтобы угодить Ему, Тому, к Кому мы идем, и Кто есть нам истинный Судия, но дабы угодить им – тем, от кого ушли мы, тем, которые не ведают о наших нуждах». [57]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Брайен Фрил - Колесо фортуны [=Кристал и Фокс]](/books/93033/brajen-fril-koleso-fortuny-kristal-i-foks-thumb.webp)