Внимательный читатель легко обнаружит параллели между классическими алхимическими текстами, цитированными нами выше, и данным розенкрейцеровским трактатом. Поздний трактат описывает все то же «мучение» материи, ее умервщление, когда дух отделяется в смерти от тела и тело гниет, проходя через стадию «нигредо», радуга в точности соответствует «павлиньему хвосту», затем следует воскресение – и вот достигнута цель процесса, Камень.

Наш «антропоморфный» фрагмент поясняет, почему в шекспировской поэме Голубь первым погибает в огне. Он соответствует алхимическому «королю» или «возлюбленному» – который «умирает» первым в любом алхимическом трактате: от «классических» текстов Василия Валентина до позднеаллегорической «Алхимической свадьбы» Валентина Андреа.

Итак, мы видели, что стихотворения Марстона, поэма «Феникс и Голубь» – а также другие произведения «Честерского сборника», прежде всего сама поэма Честера, героями которой являются опять-таки Феникс женского рода и Голубь, сгорающие в пламени, из которого должен восстать «новый Феникс», «совершенное Создание», «Чудо Мира» (знакомые эпитеты!), – все они посвящены общей теме, находящей точнейшие параллели в алхимической литературе. У нас нет готового ответа на вопрос, что побудило этих поэтов обратиться к столь специфическому предмету. Но некоторые общие соображения здесь могут быть высказаны.

Проблема, с которой сталкивается исследователь алхимических текстов, заключается в том, что создатели таковых пользовались не языком терминов, а языком символов, тем самым перед читателем стоит не задача «дешифровки» значений, а задача интерпретации, истолкования и постижения. При этом, как метко замечает Юнг, «каждый истинный алхимик создавал для себя более или менее индивидуальный комплекс идей, состоящий из изречений философов и из разнообразных аналогий основных концепций алхимии. Вообще-то эти аналогии привлекались отовсюду. Более того, писались специальные трактаты, чтобы снабдить мастера материалом для создания аналогий». [606]Символизм алхимии может быть понятен лишь в том случае, если мы хотя бы в общих чертах представляем истинные цели и задачи самой алхимической практики, у наших современников ассоциирующихся если не с шарлатанством, то с невежеством.

Для людей XVI–XVII вв. алхимия была универсальной наукой о мире и человеке, своего рода «пределом знания». Филалет учит: «Наш Камень есть микрокосм, малый мир, ибо он состоит из активного и пассивного, движущего и движимого, фиксированного и текучего, зрелого и сырого, – которые, будучи приведены в равновесие, помогают друг другу и совершенствуют один другого». [607]Алхимия имеет дело с живым, пульсирующим бытием, пронизанным бесчисленными соответствиями малого и великого. Цель алхимии – приведение в равновесие композиции четырех элементов путем conjunctio oppositorum, слияния «мужского» и «женского» начал в алхимического андрогина.(Напомним, что когда в «Пире» (183 Е-193 Д) Платон описывает изначального человека – он говорит о нем как о двуполом существе сферической формы.) Алхимический символ золота, как и астрологический символ солнца – круг с точкой в центре, совершенная фигура, пребывающая в идеальном равновесии и гармонии. Получение «философского золота» есть восстановление изначальной гармонии микро– и макрокосма, и в свете этого понятно, почему получение философского камня трансмутирует самое существо адепта.

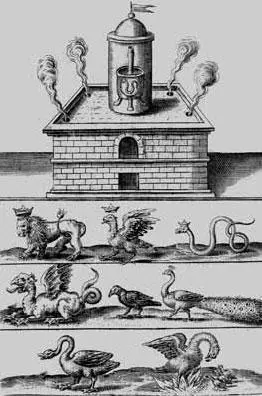

Michael Maier. Tripus Aureus.Frankfurt, 1618

Расцвет оперативной алхимии в конце XVI – начале XVII в. вовсе не случайно совпадает с пиком Реформации, заострившей идею индивидуального Спасения – вплоть до крайностей кальвинизма с его учением о предопределении. Однако нас интересует сам параллелизм целей христианства и сосуществующей с ним алхимической ереси. Именно их параллельность позволяла алхимикам широко использовать христианскую образность в своих трактатах, а христианским пастырям говорить на языке алхимии. В одной из проповедей Донна мы, например, читаем, что «у Трисмегиста, у Зороастра и у Платона… мы обнаружим представления о Троице, выраженные куда яснее и буквальнее, чем у всех ветхозаветных пророков», [608]или о том, что «Гермес (Трисмегист) старше тех первых секретарей Святого Духа, что оставили нам Библию – он был их предшественником». [609]

Сложная и богатая символика алхимических трактатов изначально обращалась к глубинному миру самого человека, и алхимия служила для людей той поры некоей бездонной кладовой сравнений и образов. Сила мифов заключена в том, что они апеллируют к самому глубинному в человеке, понимаются не разумом, но интуитивно постигаются чем-то иным и большим. И на этом уровне европейцы XV–XVII вв. прекрасно чувствовали, что же стоит за образами Феникса, Голубя, погибших и воскресших возлюбленных и т. п. Более подробный комментарий к «Честерскому сборнику» – дело будущего. Но очевидно одно – покуда такого рода работа не проделана, всякие, в том числе – биографические истолкования этих текстов в какой-то мере будут некорректны.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Брайен Фрил - Колесо фортуны [=Кристал и Фокс]](/books/93033/brajen-fril-koleso-fortuny-kristal-i-foks-thumb.webp)