Фонды самострахования могут существовать в денежной и натуральной формах. Отличительным признаком фонда самострахования является замкнутая, ограниченная территория одного хозяйства, в масштабах которого может осуществляться как аккумуляция ресурсов, так и возмещение возникшего ущерба. В данном случае собственник, создавший фонд самострахования, не имеет никаких обязательств перед другими собственниками, поэтому в случае возникновения ущерба, затраты по его возмещению раскладываются в рамках одного хозяйства.

Данная форма страхового фонда имеет свои позитивные и негативные стороны. К числу позитивных сторон можно отнести то, что необходимые средства для возмещения ущерба всегда находятся в распоряжении лица, понесшего убытки. Причем они могут быть использованы им в любой момент, как только в этом возникнет потребность.

Среди негативных сторон можно отметить, что не всегда есть возможность сформировать страховой фонд, гарантирующий возмещение всех убытков. Средств этого фонда может просто не хватить. Например, если предприятие стремится обезопасить себя по поводу сохранности всего имеющегося имущества, то его резервный фонд должен быть создан в размере, равном стоимости основных и оборотных фондов.

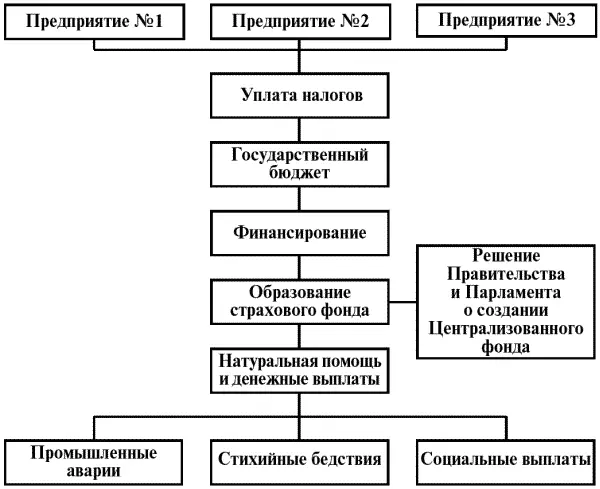

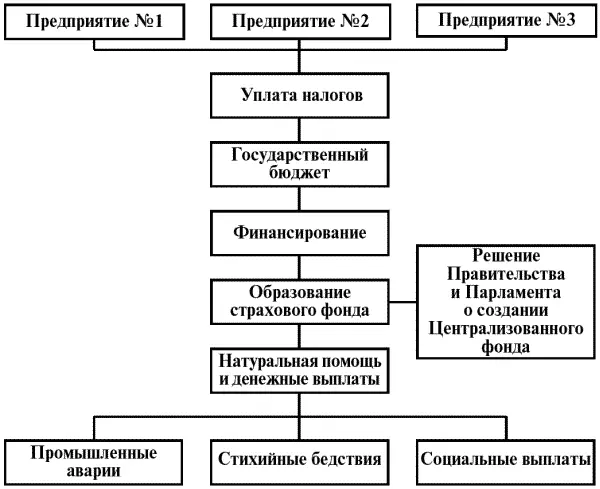

Вторая форма – централизованный страховой фонд – имеет другие задачи и, соответственно, структуру. В отличие от самострахования централизованный фонд охватывает не одно, а несколько хозяйств (собственников), при этом бремя возмещения возникшего ущерба распространяется в равной мере на всех участников фонда, а не на какое-либо одно конкретное хозяйство.

Другой особенностью централизованного фонда является то, что финансовый механизм его образования не связан с индивидуальными взносами. Фонд, как правило, образуется на основании решений государственных органов власти и за счет централизованных ресурсов.

Из централизованных фондов производится возмещение ущерба, причиненного в связи со стихийными бедствиями, крупными промышленными авариями и экологическими катастрофами.

За счет централизованных ресурсов оказывается помощь субъектам Российской Федерации при наводнениях, ураганах, засухах и других стихийных бедствиях, восстанавливаются транспортные магистрали, разрушенные в результате землетрясений и схода лавин и т. п.

В денежной форме централизованные страховые фонды формируются в составе государственного бюджета страны (определенная часть доходов, получаемая государством, не распределяется для использования на заранее намеченную цель и составляет денежный резерв).

Третья форма – централизованно-децентрализованный страховой фонд.

Централизованно-децентрализованный страховой фонд существует и развивается одновременно в двух направлениях. Как децентрализованный фонд – за счет индивидуальных, персонифицированных средств, вносимых для возмещения ущерба (эти средства называются страховыми взносами). Как централизованный фонд – в виде единой страховой организации, управляющей средствами, поступающими в виде страховых взносов.

Самострахование и централизованный страховой фонд не являются универсальными, то есть позволяющими возмещать ущерб во всех случаях. Это вызывает необходимость использования страховых фондов, создаваемых централизованно-децентрализованным способом. Именно в таком виде страхование является наиболее развитой и эффективной формой социальной защиты.

Третья форма организации страхового фонда является по определению ряда специалистов в сфере теории страхования – «подлинным страхованием». «Страхование представляет собой совокупность общественных отношений, связанных с образованием страхового фонда за счет взносов, вносимых участниками его создания, с централизацией его в организациях, осуществляющих проведение страховых операций и с использованием на покрытие ущерба или осуществление других выплат лицам, в отношении которых проводится страхование, в случае наступления заранее оговоренных случайных событий» [14].

Расходы централизованно-децентрализованного страхового фонда по возмещению ущерба распределяются исключительно между плательщиками страховых взносов, то есть между застрахованными от определенных страховых рисков. Застрахованные имеют широкие права по контролю над расходованием их средств и принятию решений о наиболее эффективном их использовании.

Читать дальше