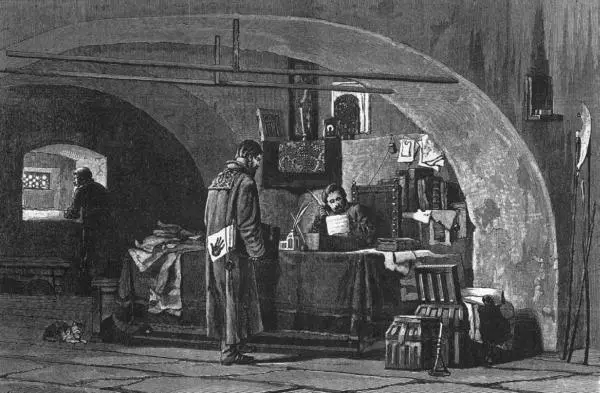

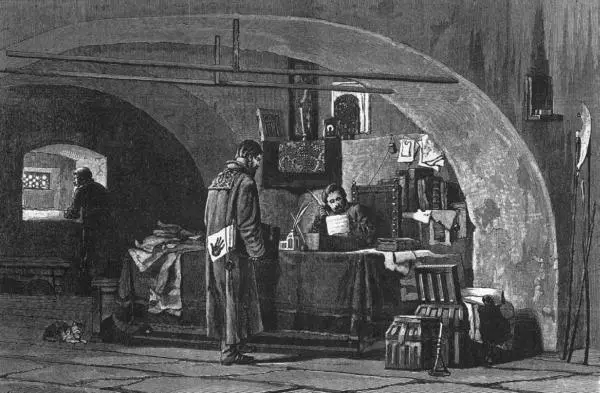

А. С. Янов. Приказ в Москве в XVII в.

Новый храм соответствовал значению Москвы как центра могущественного государства. Эту же цель преследовала и перестройка великокняжеского дворца. Старый великокняжеский деревянный терем, состоявший из множества пристроенных друг к другу жилых и хозяйственных построек (горниц, изб, светлиц, повалуш, сенников), уже не соответствовал тому высокому положению, которое занимал «государь всея Руси» (этот титул впервые появляется при Иване III). Однако строительство нового каменного дворца в силу ряда причин растянулось более чем на два десятилетия.

Началом его постройки следует признать сооружение каменного Благовещенского собора, являвшегося домовой церковью московской династии. Он был заложен в мае 1484 г., а окончен в 1489 г. В каменном подклете храма было устроено хранилище для казны великого князя, а по соседству в 1485 г. заложен большой каменный погреб для съестных и других припасов. Строительство каменных парадных и жилых помещений дворца началось в 1487 г. В этом году итальянский зодчий Марко Фрязин начал строить «палату велику» на набережной стороне Кремлевского холма. В 1491 г. приступили к постройке Большой палаты, предназначенной для парадных приемов, площадью 495 кв. м. Некогда это был самый большой зал на Руси. Снаружи здание было обработано гранеными камнями, от которых оно и получило название «Грановитой». Судя по миниатюре XVII в., она первоначально имела высокую четырехскатную крышу и несколько иной внешний вид. В конце XVII в. ее окна были увеличены и получили новое белокаменное обрамление в стиле барокко. Между Грановитой палатой и Благовещенским собором было устроено «красное крыльцо», на которое вели открытые лестницы с Соборной площади. Здесь же была выстроена еще одна парадная Золотая палата.

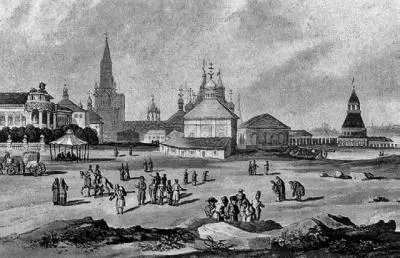

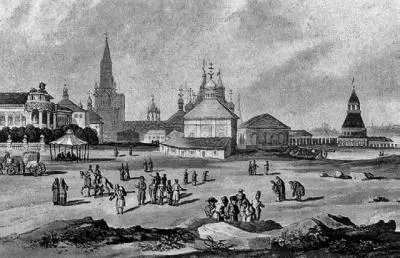

Лобное место в XVIII в.

Вид на Ивановскую площадь в первой трети XIX в. В центре – собор Николая Гостунского. Конец XVIII в.

Новый каменный дворец не представлял собой одного цельного здания. Своей живописной «раскинутостью» ряда построек, соединенных между собой крыльцами, сенями, лестницами и переходами, он повторял исконный тип деревянных построек Древней Руси. От всего этого грандиозного сооружения до нашего времени сохранились только двухъярусная Грановитая палата и часть белокаменного подклета.

Закончив с приемными, парадными помещениями будущего дворца, в 1492 г. приступили к перестройке жилой части дворца. Были снесены старые деревянные хоромы, однако случившийся в следующем году пожар, уничтоживший почти все деревянные строения Кремля и значительную часть московского посада, задержал строительство на несколько лет. Только в мае 1499 г. оно возобновилось вновь. Но Ивану III так и не пришлось переселиться в новый каменный дворец – он был закончен уже после его кончины. Лишь 7 мая 1508 г. его сын Василий III торжественно перешел в новый дворец на постоянное жительство.

Но ограничиться лишь одним строительством великокняжеской резиденции было невозможно. Столицу Русского государства необходимо было укреплять, сделать недоступной для вражеских нападений, а для этого нужно было воздвигнуть новые стены вокруг Кремля.

Старый белокаменный Кремль времен Дмитрия Донского был построен в самом начале эпохи огнестрельного оружия. Постоянное развитие артиллерии предъявляло новые требования к устройству оборонительных сооружений. К тому же крепость, пережившая несколько тяжелейших осад и опустошительных пожаров, пришла в полную ветхость. Разрушавшиеся участки крепостных стен наскоро заделывались деревянными заплатами. Их было настолько много, что побывавшему в Москве в 1475 г. венецианскому послу Амброзио Контарини весь Кремль показался деревянным. «Город Москва, – писал он, – расположен на небольшом холме, и все строения в нем, не исключая и самой крепости, – деревянные».

Ф. Я. Алексеев. Теремной дворец в XVIII в.

Сооружение новых кремлевских стен началось с наиболее опасной в военном отношении южной стороны, выходившей на Москву-реку. В июле 1485 г. приехавший на русскую службу итальянский архитектор Антон Фрязин на месте старых Пешковых ворот заложил «стрельницу» (башню), а под ней вывел «тайник», т. е. скрытый под землей ход к реке, позволяющий беспрепятственно снабжать защитников Кремля водой в случае осады. От этого тайника произошло название Тайницкой башни. В 1487 г. была построена угловая Беклемишевская башня, а в 1488 г. выше по течению Москвы-реки на месте старой Свибловой заложили новую, также с тайником. В 1490 г. поставили две башни – Боровицкую и Константино-Еленинскую; одновременно была возведена стена от Свибловой до Боровицкой башни. Их строительством руководил известный мастер Пьетро Антонио Солари, выходец из знаменитой миланской семьи архитекторов и скульпторов. В Москве он получил титул генерального «архитектуса».

Читать дальше