– писал потом Николай Гумилев, вольно или невольно перефразируя рассуждение святителя Димитрия Ростовского о том, что у ангелов нет ни веры, ни надежды, потому что они всегда видят лицо Отца Небесного, и в них уже нет места ни для веры, ни для надежды, ибо вера и надежда имеют своим предметом невидимое. У ангелов есть одна лишь бессмертная любовь…

Во всяком случае, так звучат в «Пятистопных ямбах» романтические рыдания Николая Гумилева:

Твоих волос не смел поцеловать я,

Ни даже сжать холодных тонких рук,

Я сам себе был гадок, как паук,

Меня пугал и мучил каждый звук,

И ты ушла, в простом и темном платье,

Похожая на древнее Распятье.

Ахматова переживала разрыв более сдержанно, более прозаично и более глубоко…

Столько просьб у любимой всегда!

У разлюбленной просьб не бывает.

Как я рада, что нынче вода

Под бесцветным ледком замирает.

И я стану – Христос помоги! —

На покров этот, светлый и ломкий,

А ты письма мои береги,

Чтобы нас рассудили потомки,

Чтоб отчетливей и ясней

Ты был виден им, мудрый и смелый,

В биографии славной твоей

Разве можно оставить пробелы?

В этих стихах нет мистических прозрений, как у Гумилева, но есть – Христос помоги! – чистая молитва.

Поэтому-то духи земли и наполняют романтические стихи Николая Гумилева, действие их совершается то «перед лицом Всевидящего Бога», то (стихотворение того же времени) в компании «брата моего Люцифера»…

Ну, а, читая стихи самой Анны Ахматовой тех лет, почему-то вспоминаются слова святителя Феодора Едесского, который говорил, что «Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем покаянии и преуспеянии в добродетели, стараются наполнять нас духовными созерцаниями (по мере нашей восприимчивости) и содействуют нам во всяком добре».

Слетевший в стихи Анны Ахматовой ангел так и остался в них, то наполняя строки серебряным звучанием и отблесками горнего света, то являясь воочию…

Божий ангел, зимним утром

Тайно обручивший нас,

С нашей жизни беспечальной

Глаз не сводит потемневших.

Оттого мы любим небо,

Тонкий воздух, свежий ветер

И чернеющие ветки

За оградою чугунной.

Оттого мы любим строгий,

Многоводный, темный город,

И разлуки наши любим,

И часы недолгих встреч.

8

Прежде Ангелы были по числу народов, а ныне по числу верующих. Откуда и это известно? Слушай, что говорит Христос: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18, 10).

Знай же, что каждый из верных имеет Ангела. Да и каждый из древних праведников имел Ангела, как говорит Иаков: «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих» (Быт. 48, 16).

Святитель Иоанн Златоуст (113, 131).

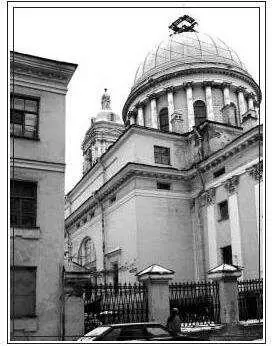

В своей брошюре «Церковь Святой Великомученицы Екатерины на Васильевском острове», изданной в 1911 году, протоиерей Леонид Тихомиров писал: «В 1923 году исполнится сто лет со дня освящения нашего храма. К этому торжеству необходимо будет составить исторический очерк приходской жизни за сто лет».

Увы… В 1923 году, когда исполнилось сто лет со дня освящения храма святой великомученицы Екатерины, пришлось думать не о праздновании столетия, не о подробном изображении внутренней и внешней жизни прихода за истекшее со дня освящения храма столетие, а совсем о другом…

О метаморфозах, происходящих в православном сознании, лучше других написала тогда Анна Ахматова:

И выходят из обители

Ризы древние отдав,

Чудотворцы и святители,

Опираясь на клюки.

Серафим – в леса Саровские

Стадо сельское пасти.

Анна – в Кашин, уж не княжити,

Лен колючий теребить.

Провожает Богородица,

Сына кутает в платок

Старой нищенкой оброненный

У Господнего крыльца.

Настоящая поэзия всегда сродни пророчеству. Вот и сейчас, читая эти стихи, остается удивляться, как точно угадан тридцатитрехлетней Анной Ахматовой путь русского православия.

В сокровенную глубину народной души прячутся наши святыни, чтобы в дивном сиянии и славе вернуться к нам, когда мы будем готовы к этому. Вернуться вместе с собором новомучеников российских, обретенных нашей церковью в эти годы… Золото, которое так жадно искали в наших православных храмах ленины, троцкие и зиновьевы, никуда не ушло от нас. Переплавленное страданиями, оно сохранилось в подвигах новомучеников – истинном сокровище православной церкви.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Николай Коняев - Петербург - неповторимые судьбы [Город и его великие люди]](/books/398190/nikolaj-konyaev-peterburg-nepovtorimye-sudby-gor-thumb.webp)