Любопытно, как этот воевода Молдавии занимался строительными работами. По преданию, для наблюдения за восстановлением монастыря он послал своего офицера. Однако тот растратил деньги, и их хватило только на то, чтобы построить башню и небольшой монастырь рядом с ней. Когда вождь Молдавии узнал об этом, он приговорил своего офицера к смерти, обязав до этого завершить строительство главного монастыря. Тот выполнил это повеление и остался здесь же монахом, пригласив и своего вождя монашествовать. Оба они приняли имя Пахомий. То, что у монахов не должно быть своих имен, говорит о многом. Свою личность, авторство не выпячивают; о сделанной работе, о монастырском имуществе говорят «не мое», а «наше». Какая-то коллективная безответственность, как при первобытном коммунизме – так, вероятно, складывалось на заре человеческого общежития, индивидуальная ответственность за сделанную работу, поступок, действие пришла позже.

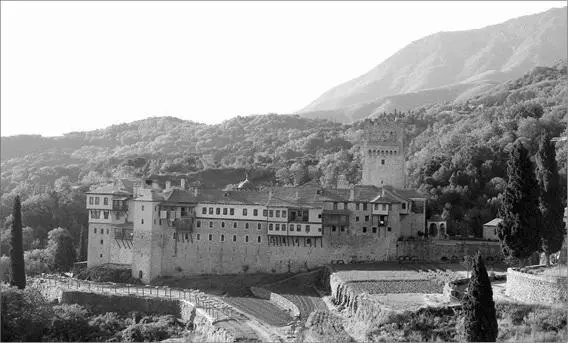

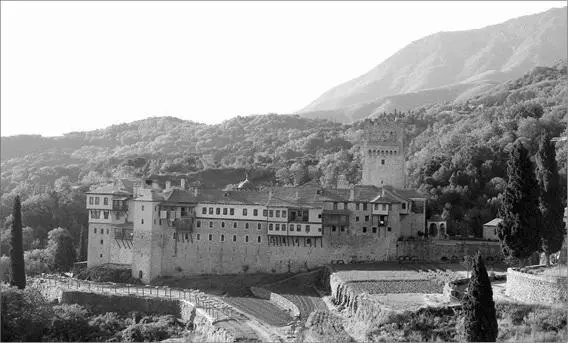

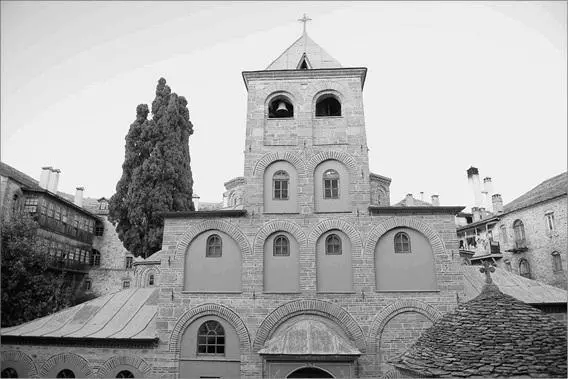

Каракалов монастырь и его угодья

Лестница в монастыре

Стены монастыря образуют прямоугольник, и большинство его зданий датируется послевизантийским временем. Сохранились и более ранние постройки; таким образом, здесь представлены почти все эпохи. Первый период строительства – середина XVI века, когда султан Сулейман позволил производить строительные работы только в пределах уже существующего фундамента и без возведения новых зданий. Второй период попадает на XVIII век, когда многие постройки были отремонтированы и произведены пристройки, третий период начался сразу после разрушительного пожара в конце XIX века.

Не остался в стороне монастырь и во времена национально-освободительной войны греческого народа против турок. Этому важному периоду сопутствует примечательная деталь: настоятель монастыря Дамаски подарил в 1854 году предводителю восставших Каратососу прекрасную лошадь, за что и утратил свой чин владыки и даже был удален из монастыря; считалось, что монастыри не вправе вмешиваться в мирскую жизни. Освободительная война на Балканах и неспокойная жизнь в самой России приводили к тому, что появлялось все больше русских насельников, желавших, как пишется в некоторых, возможно, излишне тенденциозных путеводителях, захватить монастырь. Русские прибывали первоначально в кельи и каливы, которые они пытались превратить в общежительные скиты и уже через них проникнуть в монастырь; однако своей цели им добиться так и не удалось.

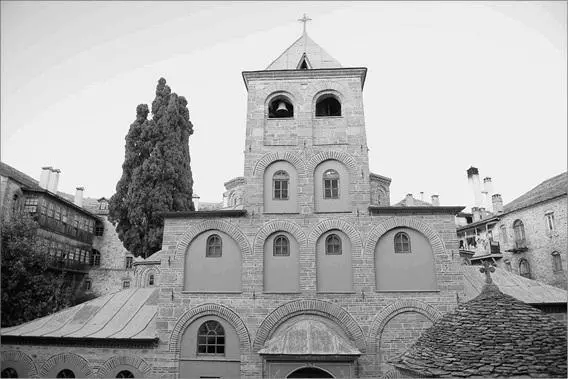

Собор монастыря. Постройка 1746 г.

Собор возведен в XVI веке и посвящен святым апостолам Петру и Павлу, а расписан фресками два столетия спустя. В резном деревянном послевизантийском иконостасе хранится замечательная переносная икона двенадцати апостолов работы знаменитого афонского живописца Дионисия из Фурны.

Монастырю также принадлежат часовни и кельи, большинство из которых в настоящее время необитаемы. Неизменный интерес у паломников вызывает крепость на пристани с примечательной надписью: «В году 1534 завершены башня и крепостная стена». В стене с зубцами имелись ворота, которые находились выше уровня земли; в монастырь поднимались по лестнице, которую запирали изнутри. В крепости небольшая церковь и трапезная.

Среди святынь Каракалова монастыря находятся часть Животворящего Древа Креста Господня, реликвии многих святых, священные ризы, ритуальная утварь и другие предметы, имеющие историческую и духовную ценность. Здесь много икон, среди которых выделяются икона Петра и Павла живописца Палеокапы, икона Обрезания Христа и другие.

На правом берегу высохшего русла реки, на северных склонах горы Святой Афон, на высоте 533 м раскинулся монастырь Филофей , когда-то владевший землей Ставроникиты. Обитель с живописным декором, разукрашенная словно пряник, стоит на плато, изобилующем растительностью. В первых древних документах XI века встречается также название «монастырь Птеры». Основателем его был современник Афанасия Афонского преподобный Филофей; ему и обязана обитель своим названием, он был первым ктитором-благодетелем монастыря. С момента своего основания монастырь пребывал в безвестности, но после пожертвований византийских императоров слава и мощь его разрастаются, сюда прибывают многие сербские и болгарские монахи. Одно время настоятель монастыря даже подписывает документы не на греческом языке, а по-славянски. Во времена турецкого ига это считалось мужественным поступком. Но славянофильская атмосфера в монастыре нередко обретала и агрессивные черты. Так, в XVI веке настоятель Дионисий, немало сделавший на благо монастыря, под давлением монашества был вынужден его покинуть и отправиться на другую гору – Олимп: здесь он основал обитель, известную до сих пор как монастырь Святого Дионисия на Олимпе.

Читать дальше

![Юрий Супруненко - Тайны Аркаима [litres]](/books/406195/yurij-suprunenko-tajny-arkaima-litres-thumb.webp)