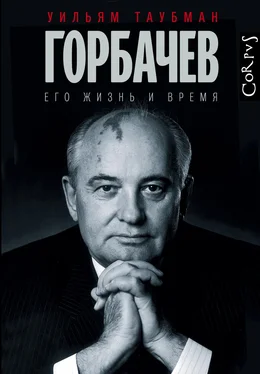

– А за что его снимать? – поинтересовался Черняев.

– Не любит его народ.

– Почему не любит?

– Порядка нет нигде.

– А какого порядка твой народ хочет?

– Не знаю… Но вот что говорят: при Сталине, бывало, цены… в год раз понижались. Надежда какая-то рождалась. Люди знали: может, будет лучше… А сейчас ведь не с каждым годом, а с каждым месяцем цены растут, и конца этому не видно, несмотря на все “ваши” заверения и съезды.

В душе Черняев соглашался с подобной критикой. Он записывал в дневник жалобы, поступавшие в Политбюро из разных уголков страны и оседавшие в общем отделе ЦК. Из Ярославля писали: “Масла сливочного в продаже нет, молоко поступает с перебоями, не налажено снабжение мясом и овощами”. Из Углича: “В магазинах только хлеб, соль, маргарин да банки с различными компотами. Поверьте, мы не знаем, чем кормить детей. Молоко распорядились продавать по талонам, но их выдают только тем, у кого дети не старше 3-х лет”. Черняев, казалось бы, неплохо осведомленный, был “ошарашен”: “все это на фоне самовосхвалений, безумной инфляции громких слов, трескучей пошлой пропаганды успехов, просто вранья” [502] Черняев А. Моя жизнь и мое время. С. 327–328.

.

Отто Лацис, работавший тогда в Институте экономики мировой системы социализма АН СССР и позже ставший членом ЦК, ощущал “удушье”. “Все стало физически распадаться, по всей стране начались аварии”. В конце 1978 года вышла из строя теплоцентраль, охватывавшая несколько районов в Москве. Когда тысячи горожан разом включили электрообогреватели, из-за перегрузки сетей прекратилось электроснабжение, и в итоге многие москвичи встречали Новый год в ванных комнатах, при свечах, греясь у труб с горячей водой. Режим изо всех сил делал вид, будто “все прекрасно”, но пропаганда приводила к обратным результатам. Когда по главным телеканалам в выпусках новостей показывали, как явно больной Брежнев награждает других кремлевских старцев орденами и медалями, “все ясно видели, что эти люди еле передвигаются. Все эти дряхлые развалины, поздравлявшие друг друга, вешавшие медали друг другу на грудь, – они уже едва говорили. Все эти старики… в пышных залах – среди парчи, позолоты и люстр, а во всей стране людям жилось очень трудно” [503] Из интервью Отто Лациса телеканалу BBC, в транскрипте передачи “The Second Russian Revolution” (TSRRT).

.

Американский специалист по советской экономике Эд А. Хьюэтт перечислял такие “приметы экономики, испытывающей большие трудности”: “Сфера услуг, по западным меркам, да и по мировым меркам, невероятно примитивна. Потребительские товары длительного пользования в дефиците. До сих пор применяются технологии ранних послевоенных лет, качество продукции часто низкое. Похоже, эта экономика неспособна производить дешевые, надежные автоматические стиральные машины, радиоприемники или электропроигрыватели, а дешевые мощные карманные калькуляторы и персональные компьютеры остаются пока недостижимой мечтой. Приличные фрукты и овощи… почти недоступны, хотя 20 % рабочей силы занято в сельском хозяйстве” [504] Reforming the Soviet Economy: Equality versus Efficiency / Ed. by A. Hewett. P. 32.

.

В СССР добывалось в восемь раз больше железной руды, чем в США, но выплавлялось лишь вдвое больше стали [505] Cведения для этого и следующих двух параграфов почерпнуты в книге: Gaidar Y. Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia. P. 75–105; Гайдар Е. Т. Гибель империи: уроки для современной России. С. 195–259.

. В среднем на строительство промышленного предприятия в СССР уходило от десяти лет, тогда как в США – два года. В СССР производилось в 16 раз больше зерноуборочных комбайнов, чем в Америке, но при этом зерна собирали так унизительно мало, что его приходилось закупать за рубежом. Многолетнее использование принудительной тяги на заводах привело к экологическому кризису. Алкоголизм вырос и в количественном отношении (потребление алкоголя за двадцать лет увеличилось больше чем вдвое, а количество преступлений, совершаемых в пьяном виде, подскочило в 5,7 раза), и в пространственном; деревня давно уже переняла “городские стереотипы алкогольного поведения: характерное для деревни эпизодическое (в основном по праздникам) потребление алкоголя приобрело повседневный характер”. Последствия повального пьянства для трудовой дисциплины и производительности труда были катастрофическими, и поэтому среди прочего замедлялся общий темп экономического роста.

Одним из решений продовольственного кризиса могло бы стать повышение цен, чтобы у колхозов и совхозов появилось больше стимулов для работы, но пойти на такой шаг режим не отваживался. Уж лучше было не нарушать тот молчаливый общественный договор, согласно которому государство удерживало низкие цены на потребительские товары и социальные программы, а народ, в свою очередь, одобрял или хотя бы терпел существующий строй. Так что цены не повышали, зато увеличивались объемы закупки зерна за границей: если в 1970 году они составляли 2,2 миллиона тонн, то в 1982-м эта цифра выросла до 29,4 миллиона, а в 1984-м составила уже 46 миллионов. В прошлом дефицит хлеба и рост цен уже провоцировал бунты.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Энтони Уильям - Еда, меняющая жизнь [Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй]](/books/26098/entoni-uilyam-eda-menyayuchaya-zhizn-otkrojte-tajnuyu-thumb.webp)