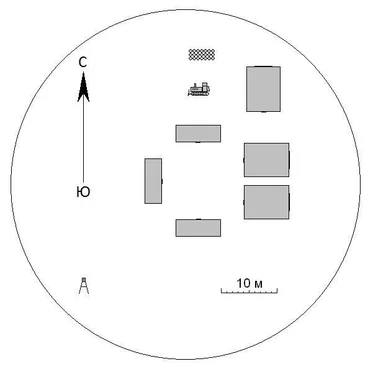

Подымаемся к ближайшему останцу, так чтобы открылся вид на юг, в сторону нашей СП. Ого, да её просто видно! Впрочем, что я удивляюсь? С такой высоты горизонт находится на расстоянии что-то около двадцати пяти километров. Ну, несколько километров туда-сюда. А станция всего-то на расстоянии десять-одинадцать кэмэ. И угловой её размер вполне различимый. Отдельных строений, конечно, толком не разглядеть, но видно, что что-то там стоит. А за станцией и неширокой, как кажется отсюда, полосой льда – открытый океан. Я почему-то уверен, что это именно океан, а не море какое. А Солнце светит сейчас почти прямо в глаза – полдень скоро.

Берг снова устанавливает радиосвязь со станцией. Сигнал здесь чистый. И такое впечатление, что “эр-квадрат” 44 44 Мощность радиосигнала спадает обратно пропорционально квадрату расстояния (это самое “эр-квадрат”) от этого источника.

не сказывается совсем. Так что, поговорить с родной СП нормально нам вполне удаётся. На связи сейчас Иванцов. Логинов – на НП, а Державина – в кают-компании готовкой обеда занимается. Докладываем о своих открытиях. И ближайших планах. Слышу, Берг говорит на этот счёт следующее: “Осмотрим плато и лог с ручьём. Перекусим. Потом за мыс зайдём. Там берег осмотрим. Пока ничего особо полезного не нашли. Но и опасного тоже.”

Сразу после отбоя связи мы с Бергом идём выполнять эти планы. Начинаем с лога. А Чайка совершает обход долинки на удалении метров сто пятьдесят, двести от её края. Берг снова делает записи и зарисовки, прикидывает дальности и углы. Я, сделав несколько фотографий, приостанавливаюсь. Что-то тревожит меня. Какое-то давнее воспоминание. Явное дежавю испытываю. Только, понятно, что не мог я раньше эту долинку видеть. Ну, никак не мог! Безнадёжно отворачиваюсь и собираюсь фотографировать ледник, дальний хребет и останцы. И тут память открывает свою кладовуху…

Мне 13 лет. Лето 2001-го года. Мы с прадедом (а он тогда ещё был жив-здоров и, хотя ему уже было глубоко за 80 лет, рулил своим стареньким жигулёнком вполне уверенно) едем в лес. В “одно место”, которое деда Толя давным-давно “хочет проверить”. Это я его слова передаю. А проверить он это самое “место” хотел на наличие золота. Да, именно того бренного жёлтого металла, за который “люди гибнут”, как в опере одной поётся 45 45 “Люди гибнут за металл! // Сатана там правит бал!” – из куплетов Мефистофеля оперы Шарля Гуно “Фауст”.

. И нисколько я не вру. И не выдумываю.

Дело в том, что свою трудовую деятельность мой прадед начинал старателем. Как и отец его, и дед… Жил он тогда не в Златоусте, а в маленькой деревушке в долине реки Миасс. Эта долина, кстати, называется ещё Золотой Долиной. И не потому, что она такая красивая. Хотя и не без того. В начале 19-го века нашли там золото. Самородное: сначала коренное, а потом и рассыпное. Вот так и получилось, что целыми деревнями мужики стали не сельским хозяйством жить и даже не уголь жечь для металлургических заводов, как раньше, а мыть золотишко. Кстати, самый большой из сохранившихся самородков, “Большой треугольник” в 36 килограмм весом, именно там, в долине этой реки и нашли. В Алмазном Фонде России он ныне хранится. Вот, и прадед мой этим, уже фактически наследственным промыслом сначала занялся. Но мыл, а, вернее, перемывал он уже те отвалы, что до него его отец мыл. А до того этот же грунт в первый раз его, прадеда моего, дед мыл. Так что мой деда Толя достаточно быстро понял, что вручную здесь уже ничего особо ловить. Ревматизм разве что. И подался в город, на токаря учиться. Как раз первая пятилетка шла в стране, и много рабочих на строящиеся заводы понадобилось. Но до этого в поисках фарта много мой прадед походил по южноуральским лесам и горам с ружьишком за плечом. Дичи много настрелял, а золота – чуть. Но, однако, запало в память ему одно местечко, которое он не успел проверить на наличие жёлтого металла. Рассказывал, что стукнули тогда ранние морозы, и пришлось ему оставить эту проверку на следующий сезон. А зимой у него жизненные планы как-то резко изменились – в город отправился. Но всю последующую жизнь хотел деда Толя это место проверить. Но сначала это было чревато конкретным сроком, а потом, когда при демократах отменили законы, запрещающие частный промысел золота, уже возраст не позволял – боялся один в лес ехать, идти. Чужого человека брать с собой на это дело – дураков нет. Золото оно не одного вроде бы благоразумного человека с ума свело. А близких людей, конкретно – мужчин (ну, не страдал мой дед сексуальной политкорректностью), кто бы подстраховал, в случае чего, за рулём и в лесу, у него не было. И только, когда я подрос, прадед мой, можно сказать, целенаправленно обучил меня вождению своего жигуля. Чтобы мог я в критической ситуации самостоятельно по лесной дороге хотя бы до трассы добраться.

Читать дальше