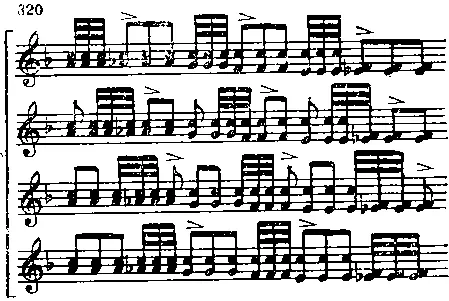

Четвертую вариацию не следует играть чересчур громко и слишком торопить. Хотя здесь есть crescendo , доходящее до fortissimo, но основная звучность все-таки piano и pianissimo.

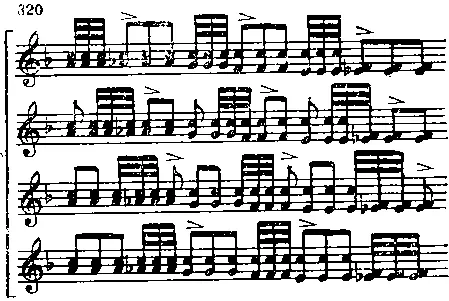

При исполнении этой вариации не следует при взятии каждого аккорда делать специальное движение руками: у пианиста должно быть ощущение, что он как бы от одного толчка играет все три аккорда. Это очень полезно поучить ритмами:

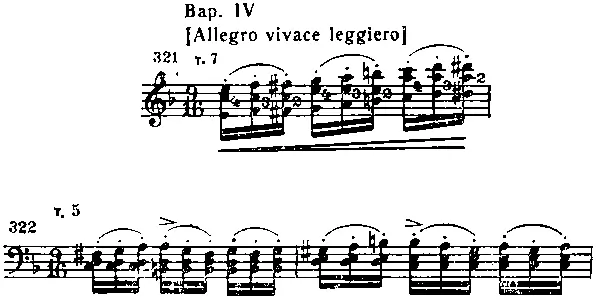

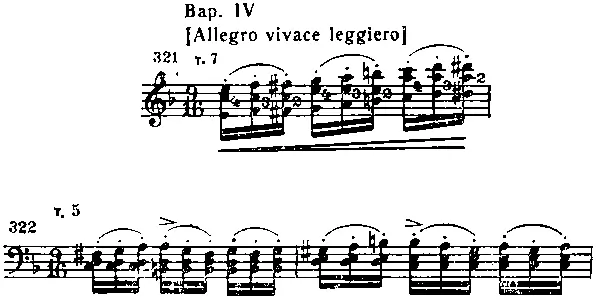

В этом месте (прим. 321) я советую чередовать 4—3—2 пальцы, это очень удобно (так же и в конце вариации).

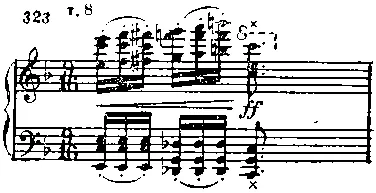

В пятом — шестом тактах важно показать средний голос, образуемый верхними звуками аккордов в партии левой руки (так же и во второй раз — в пятом и четвертом тактах с конца) (прим. 322).

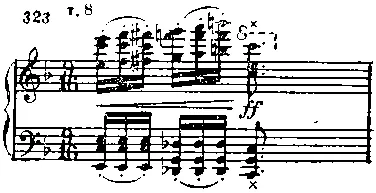

Аккорд fortissimo не отрывать!

Следующая, Des-dur’ная вариация представляет собой как бы ноктюрн. Характер и качество звука мелодии и сопровождающих голосов должны быть различными: мелодия выделяется на фоне очень мягко звучащих двойных нот; играя их, не надо поднимать руку (когда нет пауз) — рука не должна терять осязания клавиш. Сопровождение необходимо играть очень точно в отношении ритма: на первую четверть триоль, на вторую и третью — простые восьмые. Средний голос не следует «выколачивать». Очень важна также правильная декламация верхнего голоса; лиги здесь не всегда поставлены ясно, и Танеев показал мне следующую фразировку:

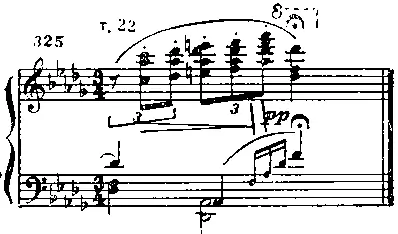

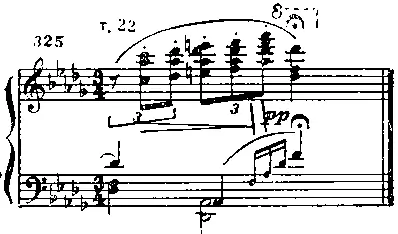

Фигурку в конце, написанную мелкими нотами, надо распределить таким образом (прим. 325).

В следующей, шестой вариации во всех позднейших изданиях почему-то верхний звук лигуется. В старом издании напечатано правильно: у Чайковского во всех голосах поставлено staccato (прим. 326). (Об этом staccato — во всех случаях, во всех голосах — мне также говорил Танеев.) Если вы увидите здесь лиги, знайте, что обозначил их не Чайковский, а неизвестно кто. При исполнении этой вариации надо делать как можно меньше движений руками и следить, чтобы пальцы не были «мятыми».

Седьмая вариация написана во фригийском ладу. Танеев советовал (вероятно, с согласия Чайковского) играть ее не legato , а мягким portamento , меняя педаль на каждый аккорд, и только последний такт исполнять legato.

В восьмой вариации не надо слишком подчеркивать нижние звуки, басы не должны быть грубыми, их следует играть слабее, чем аккорды. Необходимо очень ярко играть тему и поменьше болтать руками.

Мазурку (девятая вариация) не нужно гнать; staccato в ней не должно быть слишком острым; шестнадцатые иногда играют почти как тридцатьвторые; этого не следует делать.

В десятой вариации средний голос должен звучать очень напевно, как виолончель, а верхний надо играть очень мягко, близко к клавишам, ритмически непрерывно (без «дыр»!).

Нельзя учить сразу вместе совершенно разные по характеру движения партии правой и левой руки, сначала надо поработать над каждой из них отдельно.

В следующей вариации, которую Чайковский назвал «Alla Schumann », надо остерегаться делать особые движения на каждый аккорд. Затакт нужно снимать, в тяжелый аккорд погружаться, а следующие два брать как бы отраженным от него движением. Ритм последнего такта остается и в следующей вариации. В ней левую руку играют как бы два человека; остинатный бас сохраняет строгий, неменяющийся ритм, при котором не должен пропасть ни один звук; второй элемент музыкальной ткани — средний голос, играющийся legato , а третий — напевно звучащие аккорды правой руки.

В коде обычно не замечают и никогда не соблюдают характерных лиг Чайковского. Выполнить их довольно трудно, но совершенно необходимо, хотя позднейшие редакторы позволяли себе их изменять.

Чайковский. Большая соната

Часть первая. Начальные аккорды должны звучать как tutti оркестра. Сафонов давал довольно мудрый совет: в тех случаях, когда надо, чтобы ярко звучали аккорды такого типа, он рекомендовал играть первый из них не совсем вместе правой и левой рукой. Злоупотреблять этим не следует, но иногда это дает хороший эффект (Сафонов вообще знал много таких приемов).

Читать дальше