Умеренные штормы выбрасывали на берег водоросли, богатые янтарем, специальный человек собирал их сачком и складывал в кучи. На песке оставались зеленые подтеки.

На сером пляжном песке Лёня показывал нам, как тренируются конькобежцы: ловко крутился на одной ноге, отталкиваясь другой. Он ведь был спортсменом, входил когда-то в состав юношеской сборной Москвы. Было очень холодно. Алена пару раз залезала в воду, а мы сидели на берегу, уткнувшись каждый в свой «иврит». Я – для начинающих, он – для тех, кто уже приближался к свободному владению.

Лёня освоил этот язык поразительно быстро. Начал где-то в шестьдесят девятом, а через год уже свободно читал, бегло говорил. Какое-то чудо. Его отъезд был делом как бы изначально решенным и имел, по крайней мере, одну необщую черту. Кроме прочего это была мечта о пересечении языковой границы: он ехал в страну того языка, который сам по себе – вне зависимости от содержания высказывания – является правдой .

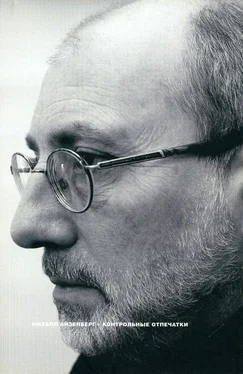

Эта мечта говорит что-то очень важное о человеке. В юности Лёня казался мне похожим на Кафку, хотя реального сходства черт не было и тогда. Из-за худощавости все мускульное строение его лица было более проявлено, более заметно. Выдавался кадык. Губы твердо очерчены, нижняя слегка вывернута. Выражение лица обычно сумрачное. Зрачки темно блестели, и в них постоянно копилось напряжение. Чувствовалось, что он не способен хоть что-то принять на веру и во всем должен убедиться сам.

Но сравнение не кажется мне случайным. Кафка говорил в свое время (Яноуху): «Я мечтал поехать в Палестину, чтобы работать на заводе или на земле». – «И вы бы все здесь бросили?» – «Все, чтобы найти жизнь полную смысла, в спокойствии и красоте». [4]Лёня не знал этих слов, но его предотъездные стихи почти повторяют Кафку:

Я совершать бы мог по чести и добру

ту виноградарей прозрачную работу

по сбору гроздьев, над которыми восходы

с росою сплачивают солнце поутру.

По локоть почвой окружалась бы рука,

и час, подверженный рачительному сдвигу,

тяжелым зноем отражался б от виска

для размещения в плодах осуществимых.

Там этих прелестей пристанище и храм,

предрасположенность там к перечню благому —

а что же и куда же деться нам,

из омута кидающимся в омут.

И запомним еще, что Кафка писал в дневнике о своем свойстве быть «человеком со слишком большой тенью».

1972-й был годом «дымной мглы». В Москве стояла небывалая, удушающая летняя жара. Горели торфяники, и синий полупрозрачный воздух не проходил в легкие. Молодых людей, подавших заявление на отъезд, начали забирать в армию. Мы ходили с Галей в поликлинику за какой-то справкой, которая могла бы Лёню от этой армии уберечь. Были получены строгие конспиративные инструкции. (Например, мы не должны были показывать, что знакомы.) Но Галя не считала нужным их соблюдать, открыто искала кабинет знакомого врача, открыто обращалась ко мне. Я нервничал, мне казалось, что она поступает необдуманно.

В армию Лёня все же попал, но ненадолго – на несколько месяцев офицерских сборов. Вернулся загорелый, бодрый. Когда мы встретились, на нем был новый галстук. Зиник предложил пойти в модное кафе «Ядран», но нас туда опять не пустили, не помог и галстук. Лёня потребовал жалобную книгу и для устрашения администрации сделал запись на иврите. Иврит тоже не помог, администрация не слишком перепугалась.

Его внешний вид едва ли мог кого-то ввести в заблуждение. Вечно он что-то донашивал, сборный ансамбль дополняла кепка и всегдашняя «беломорина» в зубах. И не то чтобы ему было наплевать на одежду, нет, – он почти страдал от своего вида, но ничего не мог сделать. Он просто не знал, как это делается.

– Чтобы выглядеть хорошо одетым, я надел курточку, которую дядя привез мне из Америки. Привез он ее десять лет назад. Но я все еще считаю ее очень модной – из Америки же!

(Это как раз понятно. В шестидесятых-семидесятых слова «модный» и «импортный» были синонимами. С годами вещь могла превратиться в лохмотья, но она не переставала быть импортной, – а значит, модной.) Но Лёня и потом жаловался на свой вид: «На всех снимках я выхожу как беженец» (8. 02. 76).

На проводах ели утку. Редкое было лакомство, но многие (не все) отодвинули тарелки, когда Лёню попросили почитать стихи. Я сидел рядом и на время чтения спрятался за его спину, но выгодное положение не спасало: напротив сидел Фульмахт, и его лицо лучше любого зеркала отражало произносимые слова. Пожалуй, это было водное зеркало. От каждого слова шла рябь, а когда Лёня объявил посвящение «Виктору Фульмахту», все там совершенно сморщилось. Я уткнулся в рукав, и на меня стали оглядываться. Лёня тоже обернулся – и сразу резко отвернулся.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу