1 ...6 7 8 10 11 12 ...326 2 United Nations Common Database (www.un.org/Depts/unsd/).

3 Engerman S. L., Gallman R. E. The Cambridge Economic History of the United States . Vol. II. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Одно из проявлений непредсказуемости современного экономического роста – поворот вспять у некоторых стран-лидеров тенденции к урбанизации, важнейшей его черты на протяжении XIX – первой половины XX в. С середины 1960‑х годов в наиболее развитых странах проявляется тенденция к дезурбанизации, сокращению доли населения, проживающего в крупных городах [37].

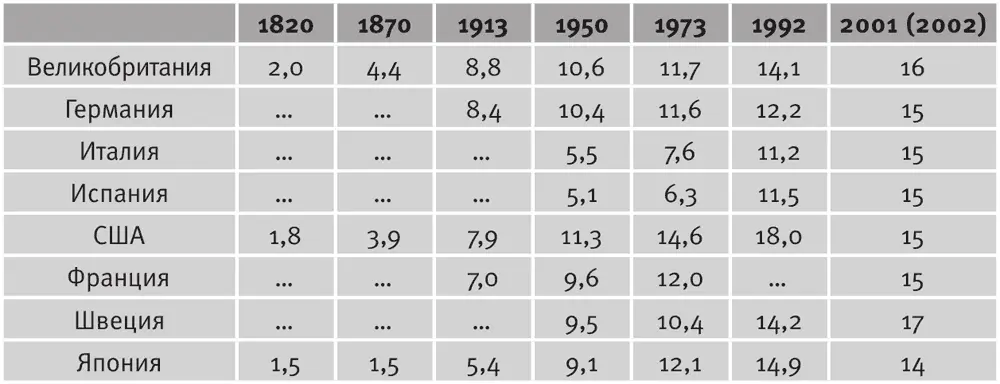

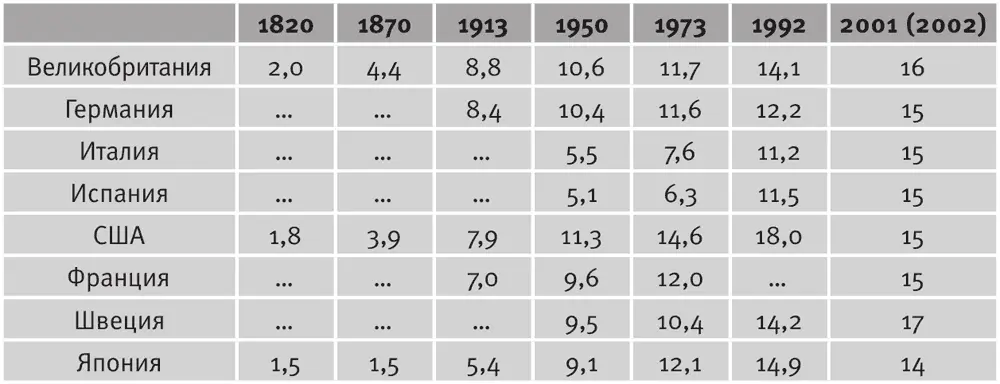

В аграрных обществах подавляющая часть населения неграмотна. С современным экономическим ростом не только широко распространяется грамотность – сначала в Западной Европе, а потом и в других частях мира, – но и быстро увеличивается продолжительность обучения (табл. 1.9) . Речь идет о массовом среднем (школьном) образовании, расширении доли тех, кто обучается в высшей школе. (Подробнее об этом см. ниже, в гл. 13.)

Вслед за переменами в занятости и расселении людей трансформируются нормы демографического поведения, структура семьи. В аграрных обществах работа женщин вне домашнего или крестьянского хозяйства была редкостью. В XIX в. и особенно в XX в. она получает массовое распространение. К концу XX в. примерно половину рабочей силы в развитых странах – лидерах современного экономического роста составляли женщины. Сокращается рождаемость. В XVIII в. на одну женщину в Западной Европе приходилось примерно 5 рождений (в России в конце XIX в. – 7,1), к концу 2‑го тысячелетия этот показатель опускается в Западной Европе ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения. После демографического взрыва и быстрого увеличения европейского населения на ранних этапах современного экономического роста темпы роста населения резко замедляются. В некоторых странах-лидерах численность коренных жителей начинает сокращаться.

Таблица 1.9.Средняя продолжительность обучения, количество лет

Источник:Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; World Bank Database ( http://devdata.worldbank.org/edstats); UNESCO database ( www.unesco.org); Maddison A. Chinese Economic Performance in the Long Run. P.: OECD, 1998.

Для аграрных стран характерны государственные изъятия в пределах 10 % ВВП. Случалось, что правители пытались увеличить налоговое бремя сверх этого предела. Как правило, такие попытки приводили к подрыву налоговой базы, бегству крестьян с земли, распространению бандитизма, крестьянским восстаниям. (Подробнее см. ниже, в гл. 4 и 11.) Современный экономический рост, повысивший уровень жизни и технологические возможности государства, позволяет радикально увеличить государственную нагрузку на экономику. Налоговые изъятия в странах – лидерах современного экономического роста достигают 30–50 % ВВП. Раньше не менее половины государственных расходов составляли затраты на военные нужды. На протяжении последних двух веков их доля падает. Как правило (если исключить периоды мировых войн), в бюджетах расширенного правительства развитых стран они не превышают 5–10 %. Доля государственных расходов на социальные нужды (пенсионная система, образование, здравоохранение, пособия по безработице и т. д.) растет.

В начале XIX в. роль международной торговли в мировой экономике была ограниченной, ее объем не превышал 1 % суммарного ВВП стран мира. Международные рынки капитала существовали, они охватывали наиболее развитые страны Западной Европы, но их влияние на мировую экономику оставалось ничтожным.

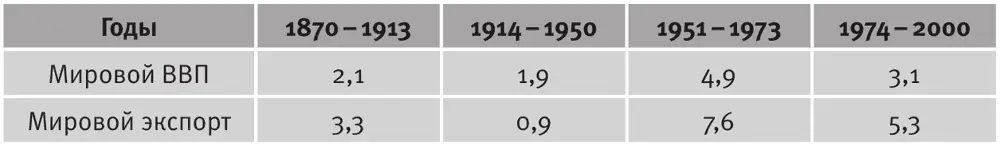

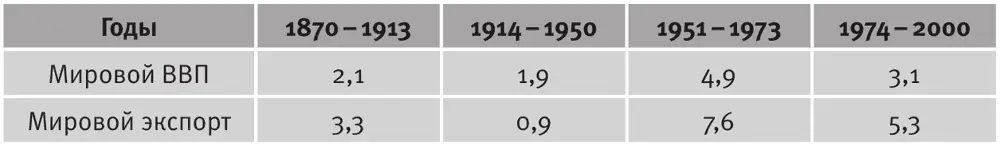

На протяжении последних двух веков мировая торговля по темпам роста опережала мировой ВВП, а ее доля в нем к 2000 году составила 26 % [38] (табл. 1.10) . Подавляющая часть мирового ВВП производится сегодня в странах, интегрированных в глобальный рынок капитала.

Таблица 1.10.Годовые (средние за период) темпы роста мировой торговли и мирового ВВП, %

Источник:Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective . P.: OECD, 2001 (с 1870 по 1998 год); World Development Indicators 2003, World Bank (за 1999, 2000 годы).

Параллельно изменениям в производстве, расселении, уровне жизни, образовании, организации семейной жизни трансформируются политические институты. К началу XIX в. доминирующий тип политической организации – традиционная монархия. Лишь в редких случаях, в основном в странах, где формировались предпосылки современного экономического роста, конституционная монархия дополнена институтами, представляющими интересы граждан [39]. В начале XXI в. развитые страны в подавляющем большинстве – демократии, в основе политического устройства которых лежит всеобщее избирательное право.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу