Современный экономический рост разительно отличается от наблюдавшихся прежде эпизодических подъемов производства в аграрных обществах существенно более высокими темпами роста производства, которые значительно опережают увеличение численности населения, а также своей протяженностью во времени.

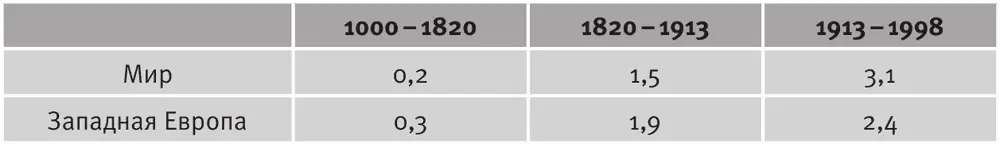

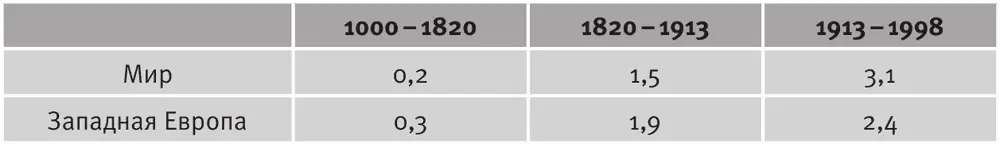

Сам С. Кузнец относил начало современного экономического роста к середине XVIII в. [20], его последователи – к 1820‑м годам XIX в., после наполеоновских войн в Европе [21]. Впрочем, расхождения не принципиальны. Важнее то, что на грани XVIII–XIX вв. сначала в самых развитых странах Европы, затем в Западной Европе в целом, а за ней и во все более расширяющемся круге государств мира начинаются радикальные изменения (табл. 1.2) .

Современный экономический рост начинается в Англии, распространяется на Бельгию, Голландию, Францию, немецкие княжества района Рейна, протестантские кантоны Швейцарии, Каталонию, Богемию, а в 1830‑х годах – на Австрию и Соединенные Штаты. В странах Скандинавии он начинается в середине XIX в., в России – в 80‑х годах XIX в. [22]. Карты хорошо иллюстрируют процесс современного экономического роста в мире (см. вкладку: карты 1, 2) .

В первые десятилетия XIX в. вызов радикально меняющейся и усиливающейся Англии, а затем и всей Западной Европы, необходимость для каждой страны адаптировать свою национальную стратегию к этому вызову становятся важнейшим фактором в мировом развитии.

Таблица 1.2.Среднегодовые темпы роста ВВП [23]в Западной Европе и в мире в целом с 1000 по 1998 год по периодам, %

Источник:Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective . P.: OECD, 2001. P. 262.

Характерная черта современного экономического роста – появление новых технологий, использующих последние достижения науки. Именно это становится важнейшим механизмом долгосрочного ускорения экономического роста, базой глубоких структурных изменений сначала в Западной Европе, а затем и в мире. Средние темпы роста производительности труда в странах, входящих сегодня в ОЭСР, в период между 1820 и 1913 годами примерно в 7 раз выше, чем в предшествующее столетие. За тот же период душевой ВВП в них увеличился более чем втрое, доля занятых в сельском хозяйстве сократилась на 2/3. Объем мировой торговли вырос в 30 раз. Сформировались глобальная экономика и глобальная финансовая система [24].

Долгое время анализ современного экономического роста осложнялся его смешением с капитализмом [25] – специфической формой организации производственных и общественных отношений, которые сложились в Западной Европе в XVI–XVIII вв. [26].

Дать определение термина “капитализм” сегодня труднее, чем в конце XIX – начале XX в., когда он получил широкое распространение. Слишком много радикальных изменений в структуре социально-экономических отношений, описываемых этим словом, произошло за последнее столетие. Но термин укоренился, уйти от его использования невозможно. Автор понимает под ним примерно то же, что и те, кто использовал его в XIX в., – специфический набор характерных для Северо-Западной Европы, затем для Западной Европы институтов, предполагающих определенную, гарантированную законом и традицией частную собственность, широкое распространение производства, ориентированного на рынок, конкуренцию, определенную, не оставляющую власти возможности произвольных решений налоговую систему [27]. Многие черты социально-экономической структуры и организации общества на протяжении последних двух веков менялись. Но этот набор институциональных установлений, сформировавшихся сначала в городах‑государствах Италии, получивший распространение в городах‑государствах Северной Европы, затем в Нидерландах, в Англии, далее в Западной Европе и потом по миру, в его фундаментальных чертах остался неизменным [28].

§ 3. Структурные изменения в обществе

Капиталистические институты проложили дорогу глубоким структурным изменениям в обществе, которые связаны с современным экономическим ростом [29]. Как это происходило – тема следующих глав. Но в странах – лидерах современного экономического роста [30]предпосылки к нему формируются на несколько поколений раньше, до того, как темпы экономического развития радикально ускоряются, а социальная структура общества претерпевает серьезные изменения. Для аграрных обществ характерны низкие нормы сбережений. Уровень доходов большей части населения не оставляет места для накопления средств и инвестиций. Как правило, доля инвестиций в ВВП не превышает 5 %. У. Ростоу считал важнейшей предпосылкой индустриализации, или, по его терминологии, скачка, повышение доли инвестиций в ВВП с величины меньше 5 % до 10 % [31]. Последующие экономико-исторические исследования подтверждают этот вывод. Однако в Англии XVIII–XIX вв. такое повышение доли инвестиций в ВВП растянулось на срок значительно больший, чем представлялось У. Ростоу [32]. Независимо от времени, которое потребовалось для повышения нормы накопления, в индустриальных обществах она существенно выше, чем в аграрных.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу