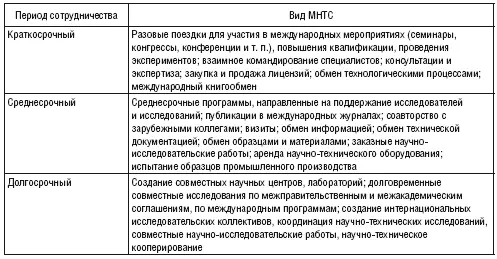

Наиболее предпочтительными видами международных связей для ученых являются (в порядке приоритетности) гранты, работа по международным программам, публикации, участие в международных конференциях, повышение квалификации [6] Мирская Е.З. Международное научное сотрудничество // Науковедение. – 1999. – № 1. – С. 152.

.

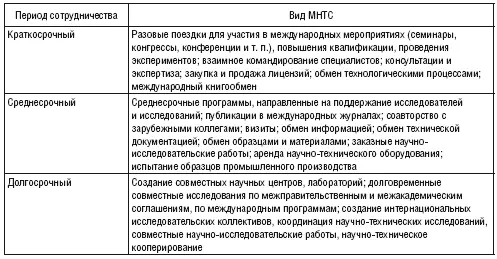

Таблица 1.2. Виды международного научно-технического сотрудничества в зависимости от длительности периода сотрудничества

Несмотря на наибольшую предпочтительность с точки зрения ученых такой формы участия в МНТС, как участие в грантах, исследователи М.К. Астерина и Е.Б. Ленчук отмечают «подводные камни» при подаче заявок на получение грантов и иных пособий от зарубежных организаций. Система сбора информации о научных разработках, учреждениях, научно-исследовательских кадрах при подаче заявок на получение грантов дает исчерпывающее представление о современном состоянии и проблемах российской науки и техники. Такой осведомленности подчас не имеют российские правительственные органы [7] Астерина М.К., Ленчук Е.Б. Научно-техническое сотрудничество России со странами Запада // Вестник РАН. – 1995. – № 10. – С. 889.

. Безусловно, это может сказаться на технологической безопасности страны. Для ее поддержания необходимо знание и грамотное использование системы норм международно-правового регулирования сотрудничества государств в области науки и техники, составляющей фундамент международного научно-технического сотрудничества.

К источникам норм и принципов международного научно-технического сотрудничества относятся следующие:

Международный договор в области научно-технического сотрудничества, который помимо прав и обязанностей сторон включает обычно перечень форм и видов этого сотрудничества.

• Программы научно-технического сотрудничества, представляющие собой международные договоры особого рода. Это относительно новая форма взаимодействия и партнерства в области науки и техники.

• Нормы, сформулированные в этих программах, обращены в будущее. Они устанавливают параметры поведения в области использования достижений науки и техники, выполняя тем самым роль международно-согласованного планирования отношений в области науки и техники.

Правовые нормы научно-технического сотрудничества формируются в соответствии с общими принципами международного права на базе специальных принципов, складывающихся применительно к области науки и техники. К таким принципам относятся: принцип свободы научных исследований; принцип сотрудничества в применении достижений научно-технического прогресса; принцип научно-технического содействия; принцип разделения сфер научных исследований между отдельными государствами с учетом географических, социальных, экономических и исторических факторов; принцип равноправия в области научно-технических достижений, включая международный книгообмен; принцип взаимности и др. [8] Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право: учебник. – М.: Междунар. отношения, 1999. – С. 444.

Эти принципы нашли отражение в международных договорах и резолюциях международных организаций. Они отражают тесное взимовлияние международного права и научно-технического развития.

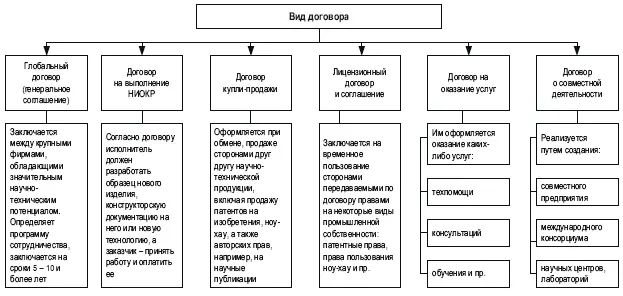

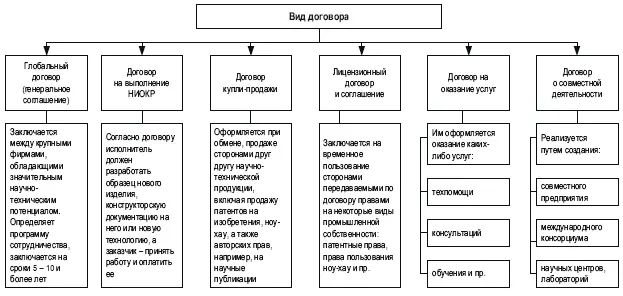

Наиболее часто применяемые в практике МНТС виды договоров представлены на рисунке 1.1.

Нередко договоры в сфере международного научно-технического сотрудничества отражают отношения, подпадающие под регулирование несколькими видами гражданско-правовых договоров.

В процессе обмена научно-техническими достижениями между государствами совершенствуется механизм правового регулирования международного разделения труда, появляются новые формы научно-технических связей, новые типы международных договоров. Все это позволяет сотрудничающим сторонам получить максимальную выгоду.

Несмотря на наметившийся в настоящее время рост активности различных международных организаций и правительств разных стран в отношении развития научно-технического сотрудничества, в этой сфере остается еще ряд нерешенных проблем. К ним относятся:

Рисунок 1.1. Виды договоров о международном научно-техническом сотрудничестве

Читать дальше