Действительно, выдающимся аспектом теории Маркса является его фундаментальная догадка, что капитализм является динамичным и постоянно меняющимся. Однако это была не только экономическая динамика. Маркс был поражен теми социальными потрясениями, которые он мог наблюдать вокруг – например, массовым перемещением сельскохозяйственных рабочих в крупные города, в ходе которого формировался городской пролетариат. Он видел, что капиталистическое общество (а не просто капиталистическая экономика) полностью отличалось от предшествующих типов социума и находилось в перманентном движении – совершенно очевидное явление сегодня, когда идет борьба за то, чтобы совладать с масштабными изменениями, которые принесли с собой цифровые, нано-, био- и прочие технологии.

Предшествовавшие Марксу экономисты рассматривали «капитал» как чисто физическое явление – например, машины и здания, – а прибавочный продукт как исключительно положительный фактор, способствующий тому, что экономика воспроизводится и растет. Однако Маркс задает капиталу социальное измерение, а прибавочный продукт получает у него негативную коннотацию. Труд производит прибавочную ценность, которая питает накопление капитала и экономический рост. Однако накопление капитала происходит не только благодаря производительному труду – это еще и глубоко социальное явление. Поскольку рабочие не владеют средствами производства, они «отчуждены» от своего труда. Производимый ими прибавочный продукт отнимается у них. Труд нужен для того, чтобы получать заработную плату, на которую приобретаются пища, кров и одежда, необходимые для выживания [82]. Кроме того, в капиталистическом рыночном обществе отношения между людьми опосредованы товарным обменом. В индивидуализированном обществе с разделением труда люди производят общественный продукт – чистый национальный доход – совместно и тем самым зависят от других людей. Но именно потому, что разделение труда – то самое, которое восхвалял Смит, – приводит к чрезмерной специализации большинства рабочих на отдельных аспектах производственного процесса, Маркс был уверен, что социальные отношения превратились в отношения между товарами (вещами) [83].

Маркс был настолько заворожен динамикой капитализма, что для объяснения ее функционирования создал собственную теорию ценности. В отличие от предшествующих экономистов, которые были склонны определять производство по отраслевой принадлежности или роду занятий (сельское хозяйство или обрабатывающая промышленность, купец или священник), Маркс проводил границу производственной сферы с точки зрения того, каким образом создается прибыль. Он задавался вопросом о том, каким образом капиталист за счет владения средствами производства мог присваивать прибыль, в то время как рабочие, предоставлявшие свой труд, получали лишь столько, чтобы едва свести концы с концами, – тот же самый вопрос ставил и Большой Билл Хейвуд. Помещая эту особенность в центр теории ценности, Маркс сформировал новую и беспрецедентную границу сферы производства, и его теория ценности изменила экономическую теорию – по меньшей мере на какое-то время.

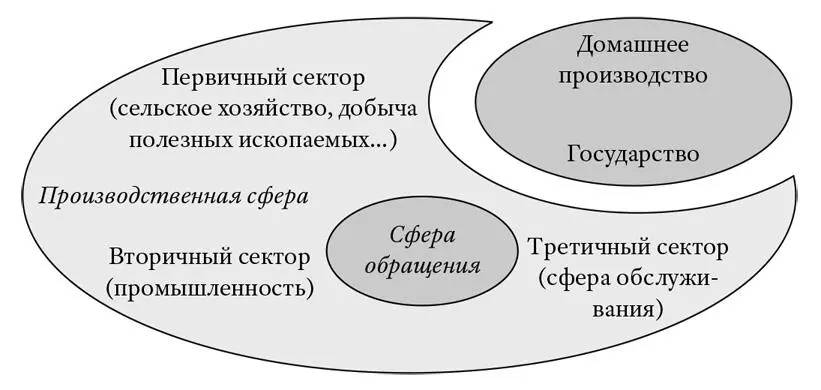

Маркс утверждал, что рабочие производительны в том случае, если они создают прибавочную ценность, которую затем удерживает капиталистический класс. Несмотря на то что, по Марксу, рабочие в процессе капиталистического производства производительны, главные его вопросы при проведении границы сферы производства звучали так: кто участвует в капиталистическом производстве? и кто получает производимый прибавочный продукт?

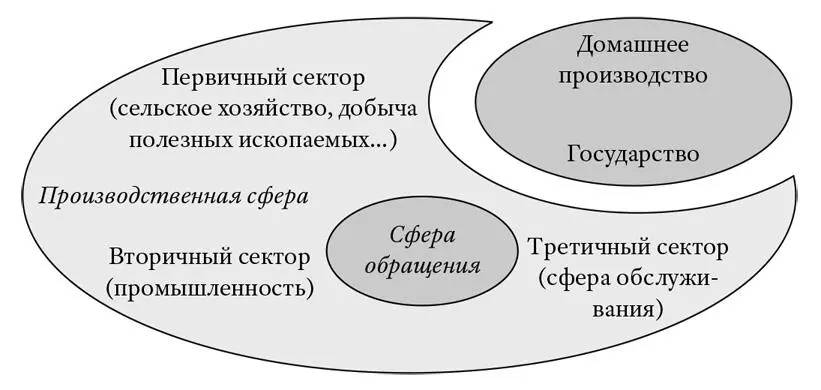

Рис. 5. Граница сферы производства по Карлу Марксу

Наглядный ответ на эти вопросы дан на рисунке 5. Сфера производства в виде светло-серого овала включает три основных сектора: первичный, охватывающий такие принципиальные материальные сегменты, как продовольствие и полезные ископаемые (единственный источник ценности для Кенэ); вторичный – промышленность, основа создания ценности у Смита и Рикардо; третичный – услуги, которые Смит считал «нематериальными». Помещенный внутри более темный овал – «сфера обращения» – отражает ту часть анализа Маркса, к которой мы обратимся далее, где говорится о том, что некоторые аспекты финансовой сферы принципиальны для производства и заслуживают расположения внутри границы сферы производства. По ту сторону этой границы Маркс, следуя за Смитом и Рикардо, помещал государство и домохозяйства, считая их непроизводительными.

Читать дальше