Я лишь коснулся основ множественного регрессионного моделирования. Этот инструмент очень полезен, но пользоваться им необходимо с осторожностью.

Глава 10. Кое-что о Байесе

Простая байесовская статистика

Курс экономической статистики в первом семестре знакомит студентов с рядом методов, основанных на нескольких «делаемых для простоты» допущениях, хотя нередко эти допущения мало что упрощают. А в дальнейшем студенты узнают о таких более «продвинутых» методах, которые лично мне всегда казались более интуитивными, чем составляющие содержание предыдущих разделов.

Главное допущение, которое делается в большинстве вводных курсов статистики, заключается в следующем: единственное, что вы знаете о некоей генеральной совокупности, — это образцы, которые вы собираетесь из нее выбрать. Но на практике это допущение почти всегда неверно.

Предположим, что вы отбираете несколько торговых представителей для опроса на тему, существует ли связь между произошедшим недавно ростом продаж и проведенной ранее рекламной кампанией. Вы хотите оценить «вклад рекламной кампании в объем продаж». Для этого можно просто опросить весь торговый персонал. Но ведь изначально вы знаете больше, чем то, что расскажут вам эти люди. Вам и до опроса было кое-что известно о прошлой динамике продаж и об эффекте, который давали рекламные компании. Вы имеете сведения о сезонных колебаниях объема сбыта, влиянии экономического цикла и роли мер по повышению доверия потребителей. Имеет ли это какое-либо значение? Интуитивно мы понимаем, что предварительные данные также должны учитываться. Но пока студенты не доберутся до последних разделов своего учебника, им так и не расскажут, что нужно делать с этим знанием.

ПАРАДОКС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ

1. Вся традиционная статистика исходит из того, что наблюдатель ранее не располагал никакой информацией об объекте наблюдения.

2. В реальном мире данное допущение почти никогда не выполняется.

Проблему прежних знаний изучает так называемая байесовская статистика. Автор этого метода — Томас Байес, британский математик и пресвитерианский священник XVIII века, самые известные работы по статистике которого были опубликованы только после его смерти. Байесовская статистика занимается вопросом: как мы корректируем свое предварительное знание с учетом новой информации? Байесовский анализ начинается с того, что известно сейчас, и затем рассматривает, как это знание изменится с получением новых сведений. А небайесовская статистика, преподаваемая в большинстве курсов по методам выборочного наблюдения, исходит из следующего: все, что известно о некоей группе объектов, — это выборка, которую вы только что из нее сделали.

Фактически, именно байесовский анализ лежит в основе большинства иллюстраций, приведенных мною в главе 9, в том числе таблицы для определения 90-процентного CI без математических расчетов. Например, составляя рисунок 9.2, изображающий 90-процентный CI для доли в генеральной совокупности при малой выборке, я сначала предположил, что, если нет иных данных, внутри подгруппы значения этого CI распределены от 0 до 100 % равномерно. Рассчитывая вероятность нахождения медианы по ту или иную сторону порогового значения (см. рис. 9.4), я начинал с исходного соображения: существует вероятность 50 %, что истинная медиана генеральной совокупности лежит по одну из сторон от порога. И в том, и в другом случаях я исходил из максимальной неопределенности.

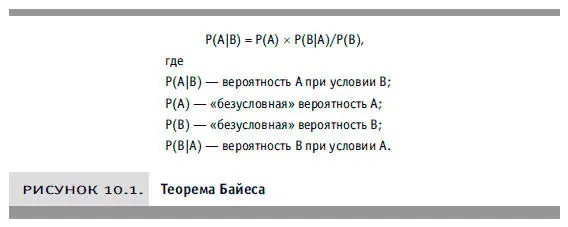

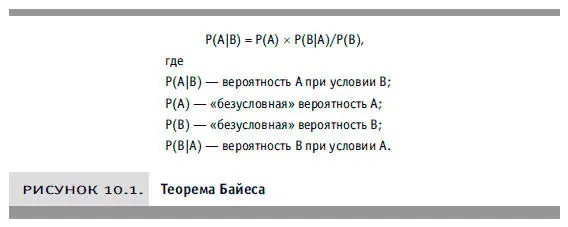

Теорема Байеса гласит, что вероятность наступления «события» при условии проведения «наблюдения» равна произведению вероятности наступления события и вероятности проведения наблюдения при условии наступления события, деленному на безусловную вероятность проведения наблюдения (см. рис. 10.1).

Предположим, решается вопрос о выпуске нового продукта. Согласно данным за прошедшие периоды, новые продукты приносили прибыль в первый год только в 30 % случаев. Математик записал бы это утверждение следующим образом: P(FYP [29] FYP — first year profit, прибыль первого года. — Примеч. переводчика.

) = 30 %, то есть вероятность получения прибыли в первый год выпуска продукта составляет 30 %. Нередко до старта массового производства осуществляется тестирование сбыта. Для всех случаев, когда новый продукт дал прибыль уже в первый год реализации, пробные продажи были удачными (под удачными продажами мы подразумеваем достижение определенного порогового объема реализации) только на 80 %. Математик записал бы это следующим образом: P(S|FYP) = 80 %, то есть «условная» вероятность успеха тестирования сбыта (S, successful — успешный) при условии, что производство продукта оказалось прибыльным уже в первый год (черта «|» означает «при условии»), равна 80 %.

Читать дальше

![Дуглас Хаббард Как измерить все, что угодно [Оценка стоимости нематериального в бизнесе] обложка книги](/books/393412/duglas-habbard-kak-izmerit-vse-chto-ugodno-ocenk-cover.webp)