Обычный эксперимент с подбрасыванием монеты подразумевает наличие следующих правил и структуры системы:

— существует лицо или приспособление, подбрасывающее монету;

— монета подбрасывается;

— существует лицо или способ для наблюдения и регистрации положения монеты;

— монета осматривается, когда она на столе, а не в руке человека, подбрасывающего ее;

— монета осматривается вновь лишь в том случае, если после последнего осмотра сделан новый подброс.

Поведение. системы существенным образом изменится, если какое-либо из руководящих правил будет нарушено. Размах колебаний системы зависит от частоты подбрасывания монеты. Если осмотр делается чаще, чем подбрасывается монета, или если эти два действия производятся со случайными интервалами, то появляется некоторая возможность предсказания определенного исхода, так как возникает вероятность, что монета между двумя осмотрами не будет подброшена. Чувствительность системы к неуправляемым влияниям может быть уменьшена (в данном случае до полной нечувствительности) путем изменения второго условия в том смысле, что монета совсем не будет подбрасываться. Монета является тем пунктом, в котором проявляются все признаки поведения системы. Как и в системе управления, эти признаки возникают и зависят от руководящих правил и структуры системы, которая охватывает не только тот пункт, в котором эти признаки могут быть наблюдаемы, но и другие пункты.

Если наблюдения в системе управления следуют непосредственно одно за другим, то нельзя ожидать сколько-нибудь заметных изменений в интервале между ними, так же как при неоднократном осмотре монеты между смежными бросками нельзя обнаружить никаких изменений в ее положении. Если попытаться предсказывать будущее, заглядывая все дальше и дальше вперед, настоящее быстро теряет свое значение, а привходящие случайные явления приобретают все большее регулирующее влияние. Быстрота, с которой ослабевает способность по-настоящему воздействовать на будущее, зависит от структуры и руководящих правил системы, а также от того, что именно предсказывается. Например, можно не поверить предсказанию о дне, когда будет иметь место наиболее низкая точка очередного экономического спада в пределах одного месяца, и в то же время признать полностью вероятным предсказание о среднем темпе экономического роста на ближайшее десятилетие при двукратном отклонении в обе стороны от среднего темпа. Желаемая точность (чувствительность системы к шумам в условиях конкретного случая) и ожидаемая продолжительность сохранения прошлых условий (которую мы характеризуем как поле допуска) определяют эту уверенность.

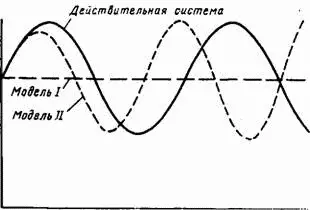

Несложная иллюстрация (см. рис. 12-1) помогает понять различие между прогнозом поведения характеристик и прогнозом состояния системы в какое-то определенное будущее время. Пусть в реальной системе имеется переменная, которая ведет себя как синусоида, изображенная сплошной линией. Соответствующие переменные двух моделей, из которых каждая должна представлять действительную систему, изображаются: первая в виде горизонтальной прямой, вторая в виде синусоиды с медленно возрастающей амплитудой и периодом, несколько более коротким, чем у переменной действительной системы. Которая из моделей лучшая? Ответ зависит от применяемого способа испытания и назначения модели.

Рис. 12-1. Критерий пригодности модели.

Предположим, что модель призвана служить средством прогнозирования состояния действительной системы в течение какого-то определенного будущего периода. В качестве критерия точности прогноза берется среднее значение суммы квадратов разностей величин для модели и действительной системы, взятым за ряд близко стоящих друг к другу периодов времени. (Такой критерий является общепринятым, обычно он выбирается произвольно, без подтверждения его полезности, главным образом потому, что он очень прост с точки зрения математических вычислений).

При таком способе испытания первая модель, переменная которой, представляющая действительную систему, изображается прямой линией, обладает лучшей прогнозирующей способностью, так как ошибка окажется меньше, чем в случае использования второй модели.

Однако несмотря на то, что первая модель с точки зрения приведенного выше произвольного критерия способна лучше предсказать будущее состояние системы, нельзя ожидать, что с ее помощью можно будет обнаружить способы реконструкции действительной системы с целью изменения ее действия. Первая модель не дает представления о характерных колебаниях системы. Она исключает возможность проведения необходимой проверки собственной динамичности, подобной динамичности действительной системы. Поэтому можно сделать заключение о ее непригодности, так как она не способна воспроизвести похожую на синусоиду линию поведения, сходную с той, которая присуща действительной системе.

Читать дальше

![Джей Джей Барридж - Секрет рапторов [litres]](/books/420944/dzhej-dzhej-barridzh-sekret-raptorov-litres-thumb.webp)