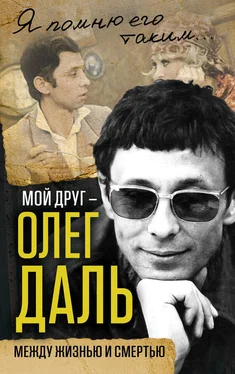

Высказывание Даля спорно. Я видел этот спектакль, и он мне очень понравился. Хотя Беляева играл не Даль, а Толя Грачев. И он мне показался правильным в этой мизансцене.

Может быть, тут была какая-то актерская ревность Даля. Может быть, он иначе воспринимал характер этого персонажа. Потому что даже по тем фильмам, где он играет, видно, что Олег Даль – отличный партнер и понимает прекрасно, где надо быть центром, а где – краем мизансцены. То есть разговор шел о том, что спектакль ставился на Яковлеву и Даль был не согласен не с этой конкретной мизансценой, а с тем, как не прав был Эфрос, ставя «Месяц в деревне» только о Наталье Петровне . Но, когда человек влюблен в актрису, – что тут можно сделать? Развести руками и простить…

Конечно, «дядя Толя» был человек очень непростой. Но Даль не говорил ничего плохого про Эфроса. Он говорил только о примере заданности мизансцены, которая не имеет никакого развития, делая это так остро и, опять же, на грани гротеска, показывая все невероятно скупыми штрихами. Повторить это невозможно! Но я с двух штрихов узнавал «дядю Толю», который, вставая со своего режиссерского места в седьмом ряду, дирижирует Ольгой Яковлевой в тот момент, когда идет сольная сцена Олега Даля… Надо было видеть Даля, как он, по настроению, показывал дядю Толю, занятого этим делом! Причем совершенно без злобы.

Много говорилось и о репетициях роли Ежова в «Фоме Гордееве» в Малом театре зимой 1980/81 года. Начинался рассказ, как правило, фразой:

– Сегодня Львов с Анохиной пришли…

При этом он изображал «Анохину». Говорил Даль об актерской обиде на этого режиссера (Б. А. Львова-Анохина. – Примеч. авт. – сост. ), и я понимаю, о чем шла речь. Дело в том, что у не шибко хороших режиссеров есть определенный способ общения с актерами. Сначала они морочат им голову большими, глобальными идеями. Особенно это было характерно для застойного периода для «покупки» актера на роль. А потом, когда доходило до дела, актер понимал, «где имение, а где вода». То есть грандиозные идеи вырождались в нечто, имеющее к ним весьма слабое отношение. В общем, на актерский «манок» поманили и купили.

Думаю, что в Малом театре главное было в этом. А вообще о Малом Олег Иванович рассказывал нам несколько раз: как он учился в Щепкинском училище. И замечательно показывал, как они с Мишей Кононовым, Витей Павловым и Виталиком Соломиным беспрерывно хохмили. И призывал нас к тому же – бесконечно ставить этюды на улице: хохмить с прохожими, разыгрывать контролеров в транспорте, прикидываться то тем, то этим – играть в жизни кого-то и проверять свое актерское мастерство за пределами театра. Разыгрывать всякие сценки.

Рассказывалось обо всем этом с любовью, и о Малом театре он тоже с большим пиететом отзывался. Но! Когда он попал в этот театр, с его условностями, с его махровыми традициями (в плохом смысле), когда текст произносится очень хорошо поставленным языком и дикцией… До сих пор Малый театр – эталон театрального «разговора». Все замечательно, кроме одного: иногда за этим нет никакой жизни . Ну, никакой !!! Да и человеческого духа тоже нет.

Вот этого, видимо, и опасался Олег Даль, когда возвращался к этой давно оставленной и забытой им патриархальности. Но надеялся на то, что он там сможет что-то делать (а он действительно надеялся!), и Львов-Анохин, видимо «покупал» его на то, что это будет спектакль, во всяком случае, очень интересный режиссерски.

А пришло все это в итоге к некоей бессмысленной театральной рутине, когда ему надо было кого-то заменять в спешном порядке. Или, когда работа над ролью в «Фоме Гордееве» в итоге ни во что не вылилась, и было понятно, что «грандиозный спектакль» не уйдет далеко от того правильного «Фомы Гордеева», который до Даля уже двадцать пять раз видели в Малом театре… Вот тут-то Даля, первая заповедь которого была: «Чтобы не было так, как было!», чтобы было живое, – и прокатили…

После всего этого, приходя на занятия в феврале 1981 года, он начал применять к нам такое сравнение:

– Ну, ребята… Это щас – как в Малом театре…

А Склянский добавлял:

– Нет, это – МХАТ-2!

Еще, кстати, у Георгия Игоревича были такие определения: «Клуб ватной фабрики или самодеятельность кирпичного завода». А у Даля появилось и такое «ругательство»:

– Это картина больших и малых академических театров!

Так что какая-то досада у него осталась. Но я бы не сказал, что для Даля это было удивлением или потрясением.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Иванов - Кайа. История про одолженную жизнь. Том 2 [СИ]](/books/393133/aleksandr-ivanov-kaja-istoriya-pro-odolzhennuyu-zhizn-thumb.webp)

![Александр Иванов - Кайа. История про одолженную жизнь [СИ]](/books/393134/aleksandr-ivanov-kaja-istoriya-pro-odolzhennuyu-zhizn-thumb.webp)