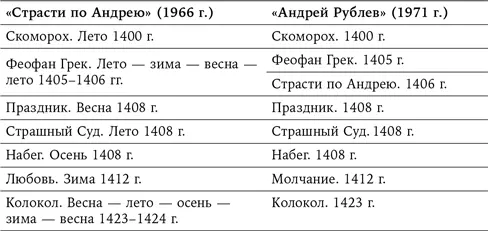

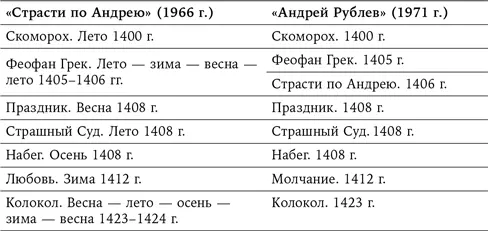

По ходу основного действия Тарковский немного помогает зрителю – эпизоды отделены друг от друга титрами, причем на каждом титре приведено не только название эпизода, но и время действия.

Как видим, работая над исходной версией фильма, Тарковский считал важным, чтобы зритель знал масштаб времени, понимая, например, что новелла «Набег» рассказывает о событиях одного дня, а почти такая же по продолжительности новелла «Колокол» на самом деле длится год – не полгода, не несколько месяцев, а именно год, с весны до весны. Но спустя несколько лет режиссер полагается на самостоятельное осознание внутренней хронологии фильма зрителем.

Содержание картины важнее формальных дат. От эпизода к эпизоду фильм рассказывал о страданиях русского человека: «То татары по три раза за осень, то голод, то мор, – говорит Андрей Рублев Феофану Греку, представляя себе русскую версию Христа, крестный ход по заснеженной русской Голгофе и почти невидимых на фоне снега ангелов, – а он все работает, работает, работает, работает, несет свой крест смиренно, не отчаивается, а молчит и терпит, только бога молит, чтобы сил хватило»… [68] Сценарий фильма «Андрей Рублев» // Искусство кино. 1964. № 4. С. 198.

. Рублев лишь единожды в течение всего фильма «берется за кисти» (фигурально) – чтобы в сердцах хватить краской по белоснежной монастырской стене, вспомнив, как по приказу Великого князя ослепили артель резчиков.

Оператор-постановщик фильма Вадим Юсов рассказывал о том, как кристаллизовался знаменитый кадр с Малым князем (Юрий Назаров, он же играл и Великого князя), обозревающим с возвышения последствия налета на Владимир. В сценарии значилось:

Владимир трещит и стонет от пожаров. К небу поднимается черный дым, сажа летит по ветру. Завоеватели жгут, режут, грабят, словно уж и меры нет насилию, и граница возможной человеческой жестокости отодвигается все дальше и дальше.

Младший князь подымается по древним стертым ступенькам для того, чтобы с самого верха взвесить, оценить и определить всю полноту своей мести, вскормленной ненавистью и безмерной жаждой власти.

Он смотрит вниз, на пепел и крик, и его прозрачные глаза с маленькими, как маково зернышко, зрачками слезятся на высоком свободном ветру [69] Там же.

.

Когда все было подготовлено и кадр был выстроен, рядом с камерой появился Тарковский, который нес в руках двух гусей. Эта деталь не была запланирована, и не было времени для объяснений – режиссер заверил главного оператора в том, что все нормально, и после команды «Начали!» выпустил над черным людским водоворотом, который камера снимала верхним ракурсом, белых гусей, чтобы они довершили картину разгрома.

Все это, по мысли Тарковского, должен был увидеть, пережить, пропустить через себя великий русский художник, чтобы в финале, узрев чудо рождения колокола, нарушить обет молчания и сказать простому, косноязычному, самозванному и при этом гениальному колокольному мастеру Бориске (Николай Бурляев): «Вот пойдем мы с тобой вместе… Ты колокола лить, я иконы писать… Пойдем в Троицу, пойдем вместе… Какой праздник для людей! Какую радость сотворил – а еще плачет!» После этого Рублев и напишет «Троицу».

Три года подряд Госкино не выпускало картину в прокат и при этом отказывало в предоставлении фильма кинофестивалю в Каннах. Наконец «Совэкспортфильм» продал картину французской прокатной фирме, и министр культуры Франции Андре Мальро получил возможность предоставить фильм на внеконкурсный показ Каннского фестиваля. Внеконкурсная картина не могла получить Золотую пальмовую ветвь – но получила премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, главный приз киножурналистов мира.

В СССР прославленный фильм обвинили в антиисторизме, Андрею Тарковскому не давали запускать новые проекты… На самом же деле думающему зрителю не надо было объяснять, что простой человек мучился не только в XV веке, что власти предержащие и их приспешники испокон веков в грош не ставили народ, что захватчиками на русской земле были не только татары и что хвастаться перед заморским гостями самым лучшим (как перед итальянскими послами в новелле «Колокол») – древний и актуальный русский обычай! А в знаменитых сценах со скоморохом и язычниками противопоставлялись не только древние славянские верования православной церкви, но и подпольная, неофициальная культура – узаконенной и официальной. «Зрители, конечно, все поняли, как я и ожидал», – написал в 1972 году Тарковский в своем дневнике [70] Тарковский А. А. Мартиролог: дневники. – Флоренция: Международный институт им. Андрея Тарковского, 2008. С. 69.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу