Но реальный Израиль-то существовал! И там появлялись путешественники. Как они реагировали на увиденное?

В 1869 году страну посетил Марк Твен. Он увидел, по существу, ту же самую картину, какая предстала перед крестоносцами. Мало что изменилось за века: «В какую сторону ни пойдешь, на тридцать миль вокруг не встретишь даже одинокой деревушки. В двух – трех местах жмутся друг к другу шатры бедуинов, но оседлых жителей тут нет . Здесь можно проехать десять миль, не встретив и десяти человек».

Другие путешественники выкручивались как могли, чтобы и не соврать, и не обидеть церковь. Марк Твен цитирует «два обычных средних образца» путевых впечатлений о Палестине: «Один говорит: «Окружающий пейзаж столь прекрасен, что я не в силах описать его», и затем принимается накидывать покрывало пышных слов на нечто такое, что без покровов оказывается всего-навсего незначительным водоемом, гористой пустыней и одним – единственным деревом. Другой, после добросовестной попытки построить «земной рай» из тех же материалов, с «важным и величавым аистом» в придачу, портит все дело, выболтав под конец унылую правду…»

Особенно наглядно отношение церкви к «унылой правде» Израиля проявилось в живописи. Не счесть полотен на библейские сюжеты, созданных великими и не очень художниками. И опять-таки нет ни одного полотна хотя бы с израильским пейзажем.

Гертген тот Синт Янс. «Святой Иоанн Креститель в пустыне»

(между 1460 и 1465 – до 1495)

Так Иудейскую пустыню изображали в XV веке. Среди тенистых рощ, озер и лужаек с незатейливыми лесными цветами запечатлен погруженный в глубокое раздумье Иоанн. Зеленая долина, а вдалеке – горы, каких никогда не было и нет в Израиле.

16 век. Мартин ван Хемскерк. триптих «Голгофа».

На полотнах – что угодно, вплоть до женщин в средневековых одеяниях, монахов и лошадей с намордниками, но только не Израиль, не Иерусалим, не римские солдаты.

Начало 16 века. Херри мет де Блес. «Пейзаж со сценой бегства в Египет».

Есть богоматерь с младенцем, Иосиф, на небе – Бог – отец. Впереди – Египет. Но вместо него– причудливые нагромождения скал, зеленеющие поля, разнообразные растения, фигуры людей, животных и птиц. Как поясняют искусствоведы, «пейзаж Блеса объединяет большое количество деталей, подробностей и отражает множество впечатлений, полученных художником в разное время, в разных странах». Комментировать нечего.

Художники даже могли изображать знаменитое «избиение младенцев в Вифлееме» в зимней европейской северной деревушке, как это сделал Питер Брейгель.

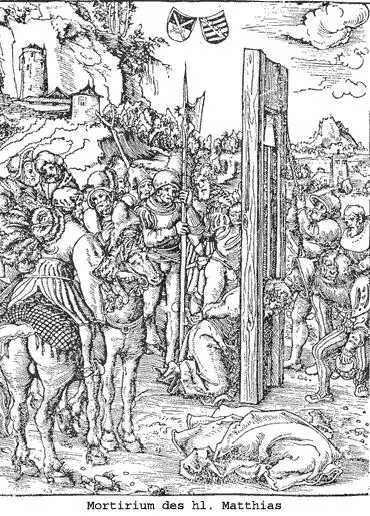

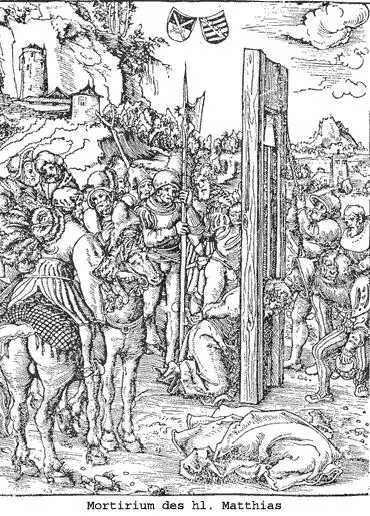

Другие смешивали черты совершенно разных эпох и рисовали современных им епископов у подножья креста с распятым Христом… Один из самых поразительных рисунков – казнь святого Матфея, вроде бы автора одного из Евангелий, жившего в начале новой эры.

Согласно библейской историографии, мощи евангелиста Матфея были обнаружены в 1127 году. То есть они где -то пребывали в безвестности более тысячи лет, и лишь в 12 веке их «открыли заново». Так выражается, например, «Ulrich Pfeil. Trier. A tour of the most famous sights.» (Kunstverlag Weick. Passau, 1996).

Сегодня его мощи хранятся в германском городе Трире, в базилике святого Матфея. У алтаря базилики – каменный футляр 1786 года, в котором и находится старый саркофаг с мощами. Наверху футляра помещено мраморное изваяние Матфея, датируемое 1486 годом.

А теперь взглянем на одно из изображений казни Матфея.

Его палачи – в средневековых доспехах. А казнят его с помощью гильотины. Когда же он жил?

Церковь разрешала живописцам изощряться кто как мог, поскольку ни одно полотно или рисунок не покушался на догматы веры. В истории не известен другой такой случай, когда бы мастера пера, карандаша и кисти при мощной поддержке церкви так долго приписывали какой -либо стране и ее людям все, что взбредет в голову.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу