1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 Die Anhöhe von Düppel war am 17. April 1864 Niemandsland. Eine Bezeichnung, in der natürlich ein gewisser ironischer Unterton mitschwingt, denn wenn Düppel etwas nicht war, dann entvölkert. Es wimmelte von Menschen, auf der preußischen Seite wie hinter den dänischen Festungslinien.

In Düppel und auf Alsen waren ungefähr 27000 Soldaten stationiert und Tausende, die man als Nonkombattanten bezeichnete: Kutscher, Stallmeister, Depotleiter, Arbeiter, Spielmänner, Küchenpersonal, Zimmerer, Werkzeugmacher, Schmiede, Ingenieure, Feldgeistliche, Krankenschwestern, Sanitäter und Ärzte. Und es gab Tiere. Vor allem Pferde. 10000 Pferde.

Man lebte – und starb – nah beieinander in den Düppeler Schanzen. Die sanitären Verhältnisse waren schlecht. Die Truppen wurden geplagt von ansteckenden Krankheiten, auf der dänischen Seite insbesondere vom Typhus; die elenden sanitären Verhältnisse im vordersten Frontabschnitt waren unvorstellbar. In der ersten dänischen Frontlinie lagen konstant zirka 5000 Mann. Es gab Latrinen direkt hinter den Schanzen. Aber sie wurden allmählich durch den Beschuss zerstört – und wenn Granaten dicht an dicht fallen, geht ein Soldat, wenn ihn ein Bedürfnis überkommt, auch nicht mehr auf die Latrinen, die noch intakt sind. Der Soldat bei Düppel hatte Angst, sich auf offenem Terrain zu bewegen, also verrichtete er seine Notdurft ungefähr dort, wo er stand.

Abb. 8: Laufgrabensysteme zwischen Schanze 3 und Schanze 4. Zu erkennen sind die Löcher, in denen die dänischen Soldaten während des Beschusses Schutz suchten.

Exkremente der Soldaten, Pferdemist, Küchenabfälle, abgeschossene Körperglieder und die Eingeweide von Menschen und Tieren, die jeden Tag zerfetzt wurden, vermischten sich zu einem widerwärtigen Morast. Die Schanzen wurden, wie Holger Drachmanns Soldat es formulierte, zu einem großen Misthaufen.

Auch in den äußersten preußischen Laufgräben nahe den dänischen Stellungen war es nicht viel besser. Hier standen die Soldaten ebenfalls im Dreck. Ständig mussten sie kriechen oder sich bücken. Sobald sie den Kopf über den Rand des Grabens hielten, wurde aus den dänischen Stellungen geschossen. Sie lagen auf die Erde gepresst – bis zu vierundzwanzig Stunden hintereinander. In den Parallelen waren die deutschen Soldaten so gut wie immobil, hier herrschten nach und nach ebenso widerliche sanitäre Verhältnisse wie in den Schanzen und den dänischen Laufgräben.

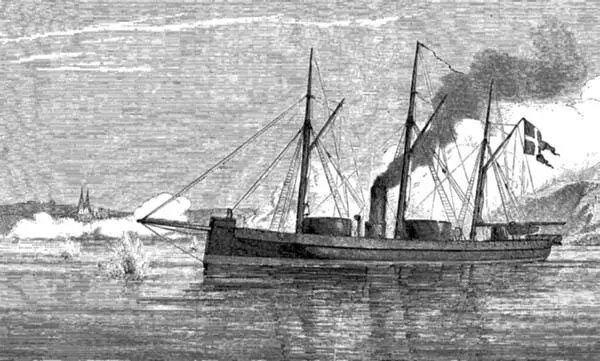

Zumindest würde es nicht mehr lange dauern, bis die Preußen aus den Parallelen herauskamen, die der Rote Prinz mit Zufriedenheit von seinem Aussichtsposten auf dem Avnbjerg überblickte. Vermutlich lief es ihm jedoch bei einem Aspekt der dänischen Verteidigung kalt über den Rücken. Die Dänen hatten einen unbekannten Faktor auf ihrer Seite, den man auch an diesem Tag vom Avnbjerg klar erkennen konnte. Ein Ungeheuer aus preußischer Sicht. Ein schwarzes, feuerspeiendes Ungeheuer, von dem die Deutschen fürchteten, dass es bei einem Sturmangriff zum Leben erweckt würde. Ein Ungeheuer, das dort draußen am Horizont jederzeit auf der Lauer zu liegen schien: »Rolf Krake«.

Im Grunde genommen war es ungeschickt, ein Kriegsschiff nach dem Sagenkönig Rolf Krake zu benennen. Sicher war Rolf Krake laut Saxo Grammaticus ein Kriegerkönig, der bekannt dafür war, viele Kriege gewonnen zu haben. Und doch ging es nicht gut für ihn aus. Er hatte mit Skuld eine intrigante Stiefschwester in Schonen, die mit ihrem Mann Hjarvad Krake vom Thron stoßen wollte. Die beiden schmiedeten einen boshaften Plan.

Skuld und Hjarvad trafen zu einem Fest bei Rolf Krake mit einem Schiff ein, das angeblich voller Geschenke war. Doch bevor die Geschenke präsentiert wurden, fand im Königsschloss von Lejre das Fest statt. Es wurde viel getrunken, und Krake und seine Männer sanken berauscht zu Boden. Auf dem Schiff von Skuld und Hjarvad befanden sich indes keine Geschenke, sondern Krieger, die nun das Schloss stürmten. Rolf Krake und seine Männer erwachten und kämpften heroisch gegen die Übermacht. Doch der Kampf war aussichtslos: Krake und alle seine Krieger wurden getötet.

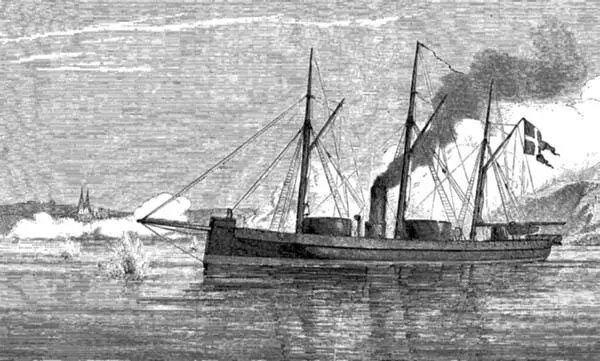

Abb. 9: Das Panzerschiff »Rolf Krake«. Es existieren keine Fotografien des Schiffes, nur Holzschnitte, die in der Tagespresse als Illustrationen verwendet wurden.

Die Geschichte von Rolf Krake lässt sich als eine Parabel auf den dänischen Kampf gegen die Übermacht 1864 lesen. Aber man hatte kaum König Krakes Ende im Kopf, als die dänische Marine 1863 ihr neues Panzerschiff, das bei Napier & Sons in Glasgow gebaut worden war, auf den Namen des Sagenkönigs taufte. Es wurde auch kein Gedanke daran verschwendet, dass mit ›krake‹ im Dänischen ein hoch aufgeschossener und etwas schwächlicher Baum bezeichnet wird. Der Sagenkönig war als kluger und mutiger Mann bekannt, nicht aber als Muskelprotz. Als das Kriegsschiff auf seinen Namen getauft wurde, dachte man offensichtlich nur an den ersten Teil der Geschichte, an den unbesiegbaren Rolf Krake.

Und dazu hatte man auch allen Grund: Das Panzerschiff war ein König der Meere und ein Stück dänischer Kriegstechnologie auf der Höhe der technischen Entwicklung. Ja, das Schiff hatte etwas von einem Seeungeheuer.

Innerhalb der Seefahrt hatte sich viel ereignet, seit die dänische Flotte 1824 ihr erstes dampfbetriebenes Kriegsschiff hatte bauen lassen. Konservative Kräfte hatten Dampfschiffen damals ausgesprochen skeptisch gegenübergestanden. Was war denn an Segeln falsch? Doch schon bald erwiesen sich Dampfschiffe als weit überlegen. Sie waren schneller, unabhängig von Wind und Wetter, und sie waren besser zu manövrieren. Das musste auch der verstockteste Seeoffizier zugeben.

Das letzte dänische Kriegsschiff, das ausschließlich besegelt werden konnte, war die Fregatte »Dannebrog«, die 1850 fertiggestellt wurde: ein annähernd 5000 Tonnen schweres, 65 Meter langes Holzschiff mit 70 Kanonen. Nur acht Jahre später kam es ins Dock und wurde vollständig umgebaut. Es wurde mit Eisenplatten ausgekleidet und bekam eine Dampfmaschine. Und zu diesem Zeitpunkt war ein Dampfschiff nicht mehr nur ein Dampfschiff. 1836 erfand der schwedisch-amerikanische Kapitän John Ericsson die Schiffsschraube. Damit war der Weg geebnet von den Raddampfern zu den weit schnelleren, durch eine Schraube angetriebenen Dampfschiffen. Allerdings waren bis ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts die meisten Schiffe Holzsegelschiffe mit Masten, auf denen sich Dampf- und Windkraft kombinieren ließen.

1864 umfasste die dänische Flotte fünfzehn große Kriegsschiffe, von denen die größten das schraubengetriebene Linienschiff »Skjold« und die Schraubenfregatten »Jylland«, »Sjælland« und »Niels Juel« waren. Es war keine überwältigende Flotte. Dänemark war nicht mehr die maritime Macht, die das Land bis 1807 gewesen war, als die Dänen gezwungen wurden, ihre Flotte an Großbritannien abzutreten. Damals verlor Dänemark dreißig schlagkräftige Linienschiffe. Aber im Verhältnis zu den deutschen Nachbarn war die dänische Flotte ausreichend, weil die durch Schrauben angetriebenen Dampfkriegsschiffe die modernsten ihrer Art waren. Preußen, das mit großem Eifer versuchte, eine Flotte aufzubauen, verfügte über lediglich vier kleinere Schraubenkorvetten und eine überschaubare Flotte kleiner Kanonenboote zur Küstenverteidigung. Österreichs Flotte war der dänischen zwar überlegen, lag aber an der Adria, und niemand erwartete sie in der Ost- oder Nordsee.

Читать дальше