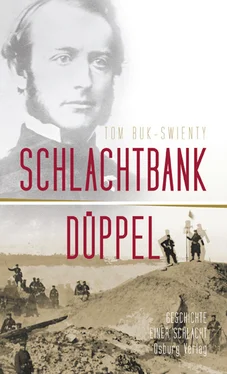

Das Gegenteil geschah in Deutschland – das heißt, Deutschland im heutigen Sinn gab es 1864 noch nicht, sondern lediglich einen lockeren Verbund von neununddreißig kleinen und größeren Staaten, in dem Preußen mit Österreich um den größten Einfluss kämpfte. König Wilhelm I. und vor allem der preußische Ministerpräsident und spätere Kanzler Otto von Bismarck träumten von einem vereinten deutschen Reich unter der Führung Berlins. Es waren gewagte Ambitionen, denn in Preußen gab es einflussreiche Kräfte von demokratischer Gesinnung, die einem Krieg skeptisch gegenüberstanden. 1864 war Preußen geprägt von seinem eigenen Niederlagenkomplex aus den Napoleonischen Kriegen. Napoleons nachhaltige Siege bei Jena und Auerstedt 1806 hatten das Selbstvertrauen der preußischen Militärs erschüttert und Selbstzweifel gesät, obwohl das preußische Heer an den Siegen über Napoleon bei Leipzig 1813 und Waterloo 1815 beteiligt gewesen war.

Auf preußischer Seite war man sich 1864 keineswegs so sicher, Dänemark besiegen zu können, wie es in der historischen Rückschau gewöhnlich dargestellt wird. Als der Krieg ausbrach, war Dänemark kein Kleinstaat – und die Dänen galten in weiten deutschen Kreisen als widerborstige Unterdrücker der deutschen Freiheit in den Herzogtümern Schleswig und Holstein. Viele Deutsche sprachen mit ebenso viel Verachtung wie Furcht über ›Das Dänenthum‹, das heißt, die Unterdrückung von Deutschen durch die Dänen. Rein militärstrategisch wurden die dänischen Verteidigungsanlagen – zunächst das Danewerk, später die Düppeler Schanzen – als mächtige Bastionen angesehen. Zumal die militärische Bewegungsfreiheit der Preußen durch die erhebliche Überlegenheit der Dänen zur See behindert wurde. Ministerpräsident Bismarck, König Wilhelm I. und die Generäle waren der Ansicht, dass es eine nationale und militärische Katastrophe wäre, wenn die entscheidende Schlacht bei Düppel nicht gewonnen würde. Sollte es nicht gelingen, könnten sich ihre Pläne von Preußen als dominierender Macht im Deutschen Bund – und in Europa – leicht in Luft auflösen.

So gesehen stand für die Gegner der Dänen alles auf dem Spiel. Als der Sieg bei Düppel nach einer langen und verlustreichen Belagerung endlich errungen wurde, löste er in Berlin eine Welle der Erleichterung und Euphorie aus – und stärkte die konservativen und militärischen Kräfte, während die demokratisch-liberale Bewegung an Boden verlor. Ohne den 18. April ist es keineswegs sicher, ob Bismarck die siegreichen Kriege gegen Österreich 1866 und Frankreich 1870–71 geführt hätte, die Deutschland schließlich vereinten. Kriege, die eine neue und bis 1914 im Übrigen relativ friedliche Weltordnung schufen. Eine Ordnung, in der Deutschland ein machtpolitisches Schwergewicht in Europa bildete.

Der 18. April 1864 änderte die europäische Geschichte – mit einem Schlag.

Der Autor dieses Buches ist in Sønderborg in der Nähe von Düppel aufgewachsen. Als Junge habe ich zwischen den zahlreichen Gedenksteinen für die gefallenen Soldaten gespielt, die an der berühmten Mühle über die alte Front verstreut stehen. Und häufig habe ich – auch wenn ich als Erwachsener zurückkam – gedacht: Wer waren diese Männer? Was haben sie wirklich in diesen Apriltagen 1864 erlebt? Was heißt es, sich mitten auf einem Schlachtfeld zu befinden – noch dazu einem Schlachtfeld, das unsere Geschichte so nachhaltig verändert hat?

In den vergangenen einhundert Jahren wurden unzählige Beschreibungen des Krieges veröffentlicht. Nach dem Jubiläumsjahr 1964 schien es allerdings, als hätten die Chronisten genug, sie schwiegen. Abgesehen von Spezialwerken und einigen Büchern, die einen allgemeinen Überblick über den gesamten Kriegsverlauf geben, gibt es für den heutigen Leser kaum Texte, die sich direkt mit der eigentlich entscheidenden Schlacht bei Düppel und ihrer Geschichte beschäftigten. Dass dieser Tag seine Chronisten nicht gefunden hat, ist besonders bemerkenswert, da eine unglaubliche Anzahl von Schilderungen aus erster Hand vorliegt. In den Archiven gibt es Tausende von Briefen und Tagebuchaufzeichnungen aus dem Krieg. Dieses Buch ist dokumentarisch. Alle Zitate und Beschreibungen basieren auf dänischen und deutschen Briefen, Tagebüchern, Erinnerungen und zeitgenössischen Fotografien von der Front – Material, das uns in die damalige Zeit zurückführt und uns mitnimmt ins Kampfgetümmel.

Der 18. April 1864 nagt an unserem kollektiven Unterbewusstsein. 2006 wurde das Datum vom offiziellen Dänemark sogar als ›epochal‹ kanonisiert. Allerdings ohne dass allzu viele Menschen wussten, was sich an diesem Tag im April an den Düppeler Schanzen tatsächlich abgespielt hatte.

Von diesem Tag – und von denen, die ihn erlebten – handelt dieses Buch.

Abb. 2: Schlachtszene aus dem Stummfilm En rekrut fra 64 (»Ein Rekrut des Jahres 64«). Regie: Urban Gad, 1910.

Als das Dampfschiff Kegnæs passiert, einen halbinselartigen Vorsprung der Insel Alsen, blickt der berühmte dänische Dichter und Autor Holger Drachmann über den Horizont und sieht in der Ferne die Düppeler Höhe, die, wie er meint, »einem gestrandeten Riesen-Wal ähnlich sieht, der dort liegt und mit dem Tode ringt«.

Es ist der späte Nachmittag des 18. April 1877. Drachmann ist auf dem Weg nach Sønderborg und Düppel, um sich mit eigenen Augen das Schlachtfeld anzusehen, auf dem das dänische Heer dreizehn Jahre zuvor ums Überleben gekämpft hat. Für Drachmann und seine dänischen Zeitgenossen haben ›Düppel‹ und ›18. April‹ einen schicksalsträchtigen Klang. Einen Klang nach Tod und Schmerz.

Als er kurz nach seiner Ankunft in Sønderborg in dem alten Schanzengelände umherwandert, begleitet ihn ein einheimischer dänischer Kriegsveteran als Führer. Der ehemalige Soldat hatte sich während des Granatenbeschusses in den Apriltagen 1864 in der dänischen Stellung aufgehalten und auch den Beginn der Erstürmung erlebt. Am 17. April war er mit seinem Regiment in eine Schanze an die lädierte linke Flanke verlegt worden, wo er bis zum 18. April bleiben musste.

»Und wie haben Sie sich damals gefühlt?«, möchte Drachmann wissen. Der Soldat ist journalistische Fragen offensichtlich nicht gewohnt, und schon gar keine Fragen, bei denen es um Gefühle geht.

»Sie fragen so seltsam!«, antwortet er. Und doch löst die Frage eine ganze Reihe an Erinnerungen an diese Stunden und Tage aus, an denen er gerade nichts gefühlt hatte. Erst zögernd, dann in einem Redestrom, erzählt der Veteran von den Stunden bis zum Angriff, in denen die preußischen Kanonen unablässig die dänischen Stellungen beschossen.

»Wir waren jetzt so taub, und wir sahen aus, als hätten wir in einem Misthaufen gelegen – was ja auch der Fall war. Nachts hörten wir, wie die Preußen gruben und in der Erde wühlten, nur ein paar hundert Schritte vor unserer Brustwehr. Am Tag zuvor hatten sie unsere Schützengräben eingenommen, und wir hatten sie nicht verjagen können. Sie rückten uns direkt auf den Leib, das wussten wir. Und wir wussten auch, dass es nun bald losgehen würde. Das war auch gut so, denn wir hielten es nicht mehr aus. Wir saßen, lagen oder trödelten herum und waren so dreckig wie die Kehrichtfahrer. Niemand hätte uns für dänische Soldaten gehalten. Mir selbst war warme Gehirnmasse ins Gesicht gespritzt, als beim letzten Schuss meinem Nebenmann der Kopf weggerissen wurde … Wir feuerten nachts mit unseren letzten Granaten ein paar Schuss in die Schützengräben, dorthin, wo wir die Preußen vermuteten … Wir glaubten, nun kämen sie, und ich kann mich erinnern, wie meine Finger juckten. Aber sie kamen noch nicht. Sie deckten uns nur mit ihren Granaten ein. Bis der Tag graute, das war das Furchtbarste, was wir je erlebt hatten. Sie machen sich keinen Begriff davon, was sie auf uns herabregnen ließen. Und ich kann Ihnen das wirklich nicht erklären, weil Sie es einfach nicht verstehen können.«

Читать дальше