JOHAN PETER LARSSEN, 42 JAHRE:

Artilleriekanonier der 4. dänischen Verstärkungskompanie. Der älteste gemeine Soldat des Heeres. Kapitän eines Feuerschiffs, den die schwierige Lage der Dänen bei Düppel so aufwühlte, dass er sich im April 1864 freiwillig an die Front meldet.

CARL CHRISTIAN LUNDBYE, 51 JAHRE:

Dänemarks Kriegsminister. Ausgebildeter Artillerieoffizier und aktiv im Feld während des dreijährigen Krieges zwischen Dänemark und Deutschland 1848–1851. Als der Krieg 1864 ausbricht, erweist er sich als ein pedantischer und ruhmsüchtiger Schreibtischgeneral, dem das Verständnis für die tatsächlichen Verhältnisse an der Front fehlt und der sich in den falschen Momenten einmischt. Entlässt de Meza als Generaloberst, nachdem der die Truppen vom Danewerk abgezogen hat.

GENERAL CHRISTIAN JULIUS DE MEZA, 72 JAHRE:

Generaloberst bei Kriegsausbruch. Ein älterer exzentrischer, aber kompetenter und entschlossener Heerführer. Obwohl er weiß, dass diese Entscheidung in Kopenhagen auf Unverständnis stoßen wird, lässt er das dänische Heer vom Danewerk abziehen, da er fürchtet, dass es vom Feind überrannt wird.

DITLEV GOTHARD MONRAD, 52 JAHRE:

Dänemarks Konseilpräsident (Ministerpräsident). Nationalliberaler Politiker, Bischof und einer der führenden Köpfe bei der Ausarbeitung des dänischen Grundgesetzes von 1849. Bekannt für seinen außerordentlich großen Arbeitseinsatz, aber gleichzeitig bei Kriegsausbruch psychisch geschwächt. Er hat keinerlei Kenntnisse von den Verhältnissen an der Front bei Düppel und erwartet, dass das dänische Heer die Stellung hält.

RASMUS NELLEMANN, 34 JAHRE:

Korporal des 2. dänischen Regiments. Gutsverwalter bei Frijsenborg in der Nähe von Hammel bei Århus. Familienvater und nur notgedrungen Teilnehmer des Krieges, über dessen Schrecken er in seinen Briefen berichtet. Am 17. April wird er in die Laufgräben bei Schanze 2 verlegt, in denen er sich dann auch befindet, als der Sturm auf die Schanzen beginnt.

PETER HENRIK CLAUDE DU PLAT, 54 JAHRE:

General und Anführer der 2. Division des dänischen Heeres bei Düppel. Gentleman-Offizier: gut ausgebildet, gebildet, rechtschaffen, loyal und mutig. Am 16. April 1864 bietet er Generaloberst Gerlach an, die Verantwortung für einen Rückzug des dänischen Heers zu übernehmen. Gerlach lehnt ab.

ERNST SCHAU, 41 JAHRE:

Major und Offizier in General du Plats Stab. Bekannt als kompetenter Offizier. Hat heftige Vorahnungen, dass er den Krieg nicht überleben wird. Schreibt täglich einen Brief an seine geliebte Frau Friede. Hält sich in Düppel auf, als der Sturm auf die Schanzen losbricht.

CHARLES VAN DE VELDE, 46 JAHRE:

Entsandter des Roten Kreuzes, Beobachter des Krieges von 1864. Sein Kollege Louis Appia ist Beobachter auf der preußischen Seite der Front, während van de Velde sich bei den Dänen auf Alsen aufhält. Ein sensibler Mann und Hypochonder, dessen Nerven nur schwer ertragen, was er bei Düppel zu sehen bekommt.

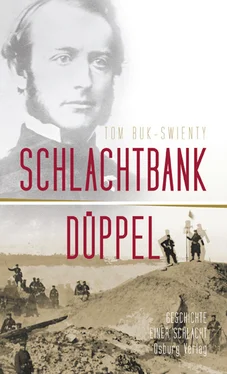

Abb. 1: Die Düppeler Mühle, fotografiert am 19. April 1864.

Viele der Teilnehmer, die später die Schlacht an den Düppeler Schanzen am 18. April 1864 beschrieben, konnten sich ebenso genau an das Wetter erinnern wie an das Kampfgetümmel, die Granatexplosionen, die Verstümmelten, die Schreie, die Leichen, die blutverschmierten Verwundeten und die aufgerissene Erde. Sie erinnern sich verblüffend gut an den Duft des Frühjahrs. Ein gewaltiger Mond hatte in dieser milden und windstillen Nacht zum 18. April am Himmel gestanden. Und als die Sonne sich bei Tagesanbruch zeigte, geschah dies bei wolkenlosem Himmel über den geschwungenen Hügelkämmen, den sanften Buchten und dem glänzenden Meer von Düppel, Alsen und Sundeved, die man von beinahe jedem Punkt in der Landschaft aus sehen kann.

Die Soldaten hörten auch den Gesang der Lerchen, und das ist das Unglaublichste an ihren Erinnerungen. Die ganze Nacht über, bis weit in den Vormittag hinein, hatte der bis dahin intensivste Beschuss der Kriegsgeschichte stattgefunden. Achttausend Granaten explodierten zwischen den in Schanzen, Schützenlöchern und Laufgräben eingegrabenen dänischen Soldaten. Die Landschaft, die von den Dänen passenderweise Schlachtbank Düppel getauft worden war, bebte, der Lärm war infernalisch.

Dennoch gab es zahlreiche Soldaten, dänische wie deutsche, die später schworen, Lerchengesang gehört zu haben – trotz der Explosionen, trotz der unablässigen Gewehrsalven. Und vor allem hatten sie den Gesang in dem Moment gehört, als die Kanonen exakt um zehn Uhr vormittags schwiegen. In diesem Moment wurde die Hölle entfacht, der Sturm auf die dänischen Stellungen begann.

Vielleicht haben die Lerchen nur in den Köpfen der Soldaten gesungen, als Ausdruck ihrer noch immer vorhandenen Menschlichkeit, die sich nach Leben sehnte und die Gewalt derart destruktiver Kräfte nicht akzeptieren mochte. Vielleicht handelte es sich auch um eine Art von höherem göttlichem Gleichgewicht: Wo es zu Grausamkeiten kommt, gibt es auch eine entsprechende Schönheit. Nachdenklich stimmt in jedem Fall, dass auch viele Veteranen einer der größten und blutigsten Schlachten der Weltgeschichte – der Schlacht an der Somme am 1. Juli 1916 – berichteten, dass sie direkt vor dem Angriff die Vögel singen hörten oder sich daran erinnerten, wie ungewöhnlich schön das Wetter an diesem Tag gewesen war. Auch der 11. September 2001 war in New York ein so durchsichtig klarer und schöner Tag, dass man meinen könnte, Engel wären im Spiel gewesen.

Der 18. April 1864 war kein himmlischer Tag. Es war ein höllischer Tag. Für die deutsche Seite ist es sicherlich ein Tag des großen Triumphs gewesen, doch auch auf der Seite der Sieger hatte es Angst gegeben: das Adrenalin der Furcht, das Röcheln der Sterbenden, Verstümmelungen und überfüllte Lazarette.

Für die andere Seite war der Tag eine Menschenschlächterei, wie es sie in der dänischen Geschichte noch nie gegeben hatte. Niemals waren dänische Truppen in einen so rasenden – und hoffnungslosen – Kampf geschickt worden. Natürlich hatte es in der Geschichte des dänischen Königreichs große Schlachten gegeben. Die Schlacht an der Kopenhagener Reede am 2. April 1801 war aus dänischer Sicht ausgesprochen blutig und heftig gewesen. Die Schlacht bei Isted am 24. und 25. Juli 1850 gegen die schleswig-holsteinischen Aufständischen oder – je nach Standpunkt – Freiheitskämpfer war die bis dahin größte Schlacht in der Geschichte des Nordens. Doch am 18. April 1864 kämpfte man gegen einen Gegner, dem an den meisten Frontabschnitten viermal so viele Soldaten zur Verfügung standen. An Intensität und Verlusten pro Einheit gibt es aus dänischer Sicht nichts, was sich mit dem 18. April 1864 messen kann. Ganze Kompanien wurden ausgelöscht, ganze Regimenter aufgelöst.

Drei Brigaden waren todgeweiht, als sie am Abend des 17. April ihre Positionen im Niemandsland von Düppel bezogen, und gut die Hälfte der insgesamt 12000 dänischen Soldaten, die sich in der eigentlichen Kampfzone befanden (weitere 15000 lagen auf der Insel Alsen als Reserve), kam am 18. April nicht zurück nach Alsen. Sie standen annähernd 40000 Angreifern gegenüber.

Der 18. April hat eine große historische Bedeutung, nicht nur, weil es ein makabrer Tag war, der Tausende von Familien in Trauer stürzte. Für Dänemark bedeutete dieser Tag den Anfang vom Ende des dänischen Gesamtstaats – der Tag wurde zum Inbegriff des Niederlagenkomplexes, der bis heute den nationalen Charakter Dänemarks beeinflusst. Man mag diskutieren, ob Dänemark, das 2003 mit großem Getöse in den Irak-Krieg zog, nicht allmählich den Schatten von 1864 hinter sich gelassen hat. Aber es ist unbestritten, dass sich Dänemark kurz nach dem 18. April in einen Kleinstaat verwandelt sah – in eine Mikroeinheit, die auf der europäischen Bühne machtpolitisch ohne Bedeutung war.

Читать дальше