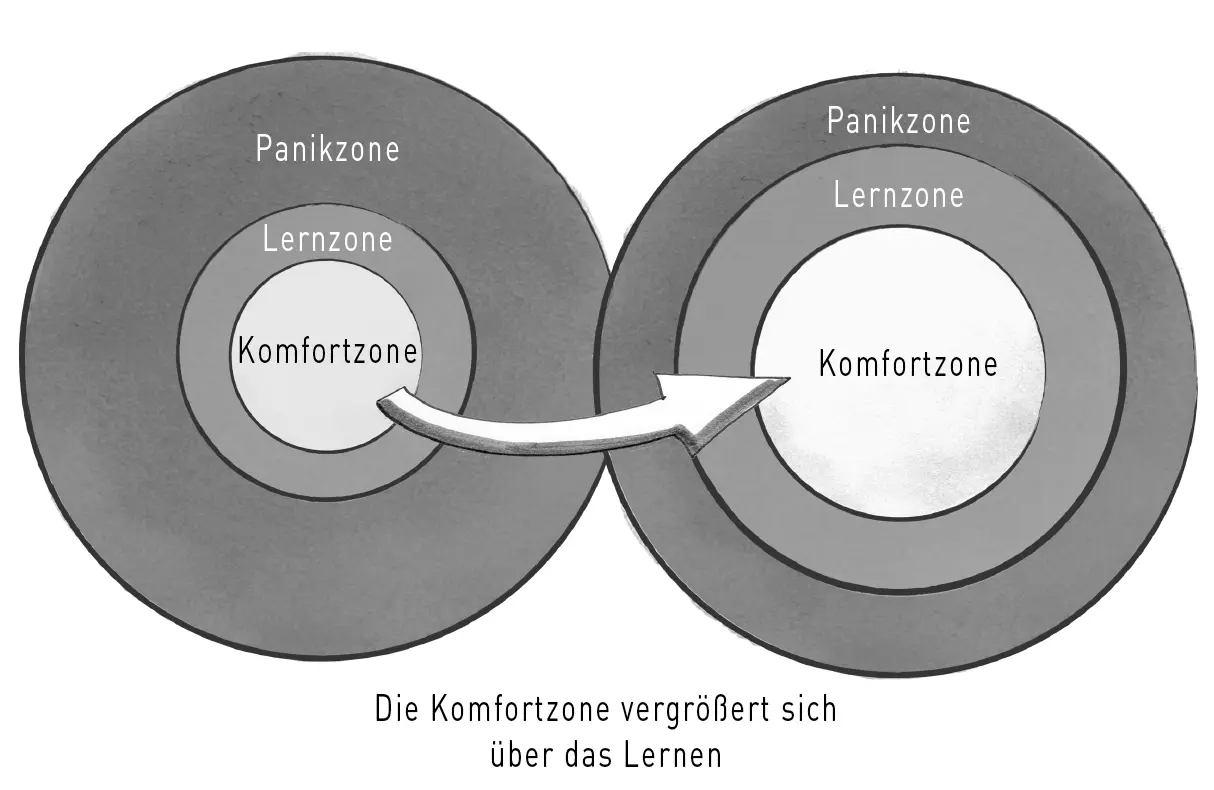

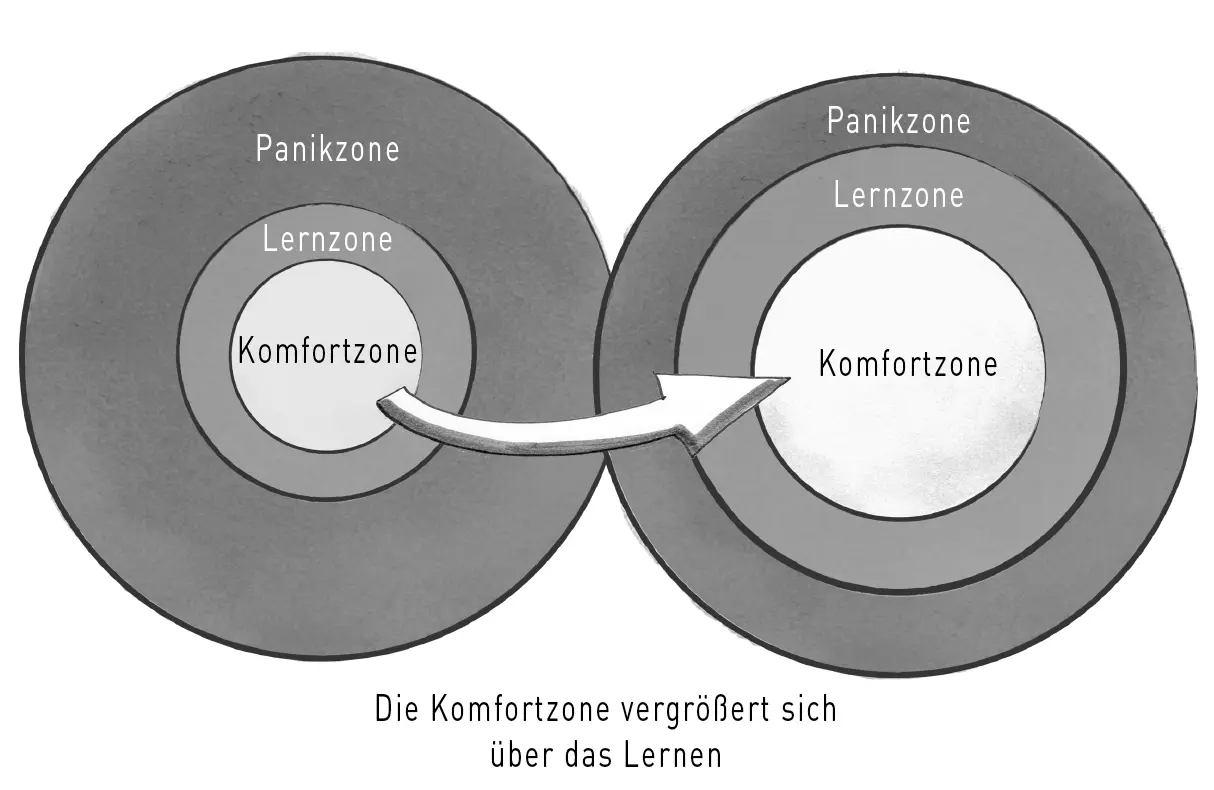

Mit der Lernzone betreten wir unbekanntes Terrain. Wir gehen ein Risiko ein, da wir die Routine durchbrechen und uns neuen Herausforderungen stellen. In dieser Zone spüren wir am Anfang eine hohe Unsicherheit, weil wir den Ausgang unseres Experiments noch nicht kennen. Im Laufe der Zeit lernen wir, mit der Unsicherheit zurechtzukommen. Läuft dann alles nach Plan und wir kommen gut zurecht, erweitern wir unsere Komfortzone.

Klappt das allerdings nicht, kann es sein, dass wir die sogenannte Angst- oder Panikzone betreten. Unser Denken und Handeln sind auf einmal blockiert; nichts geht mehr. Kein Denken, kein Handeln, keine Entwicklung. Müssten wir im Büroalltag jetzt beispielsweise eine neue Methode, die wir bisher noch nicht kannten, einsetzen, würden wir die wahrscheinlich nicht begreifen. In der Panikzone herrscht Stillstand. Hier können wir selten oder zum Teil auch gar nicht lernen, je nachdem, was für ein Typ Mensch wir sind, welche Erfahrungen wir bereits gemacht haben und wie groß unsere Ziele sind. Also müssen wir den Umweg gehen und in der Wachstumszone bzw. Lernzone lernen. Sozusagen »zurück auf Los« und kleinere Brötchen backen. Die meisten von uns lernen schwierige Themen am besten in ganz kleinen Schritten. Wirklich klitzekleinen Schritten. Stückchen für Stückchen können wir unsere Komfortzone immer weiter ausdehnen. Natürlich gibt es auch die anderen, die gerne wagemutig den Berg mit größeren Schritten beschreiten und sich trotzdem in der Lernzone befinden.

Abb. 2: Erweiterte Komfortzone

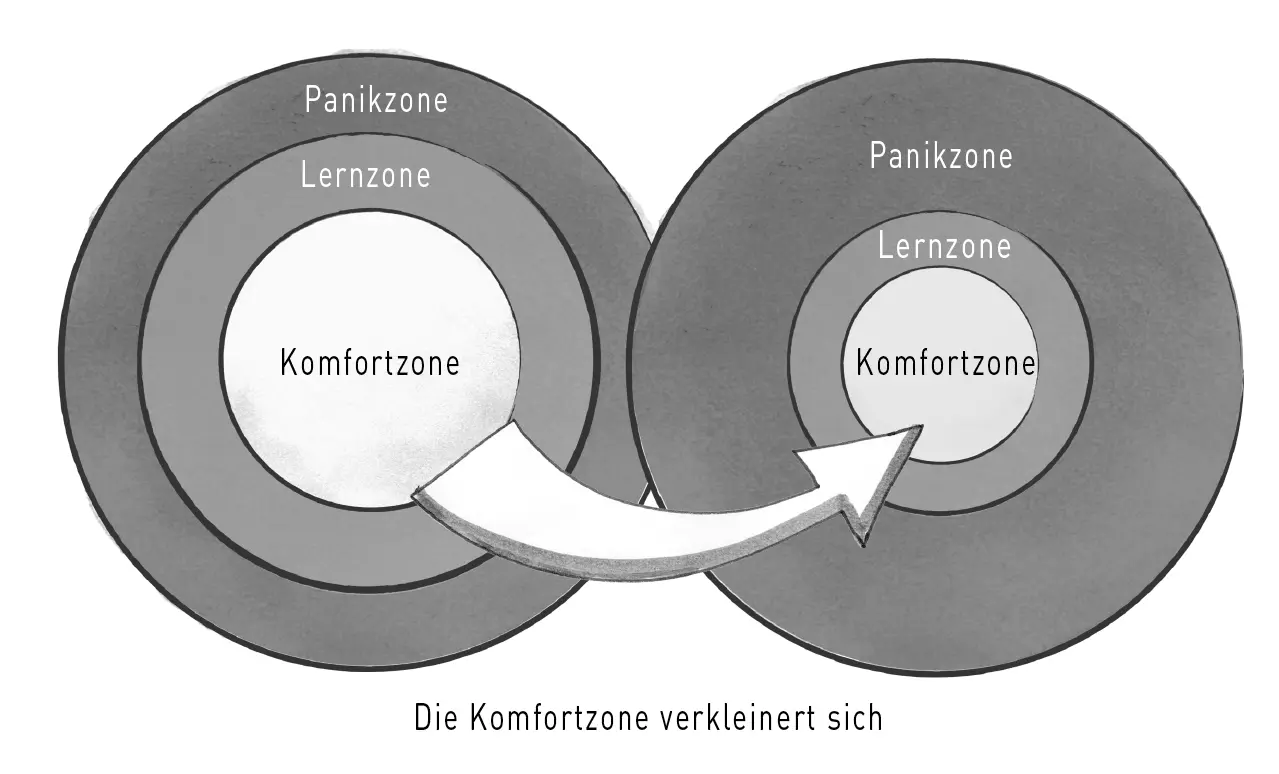

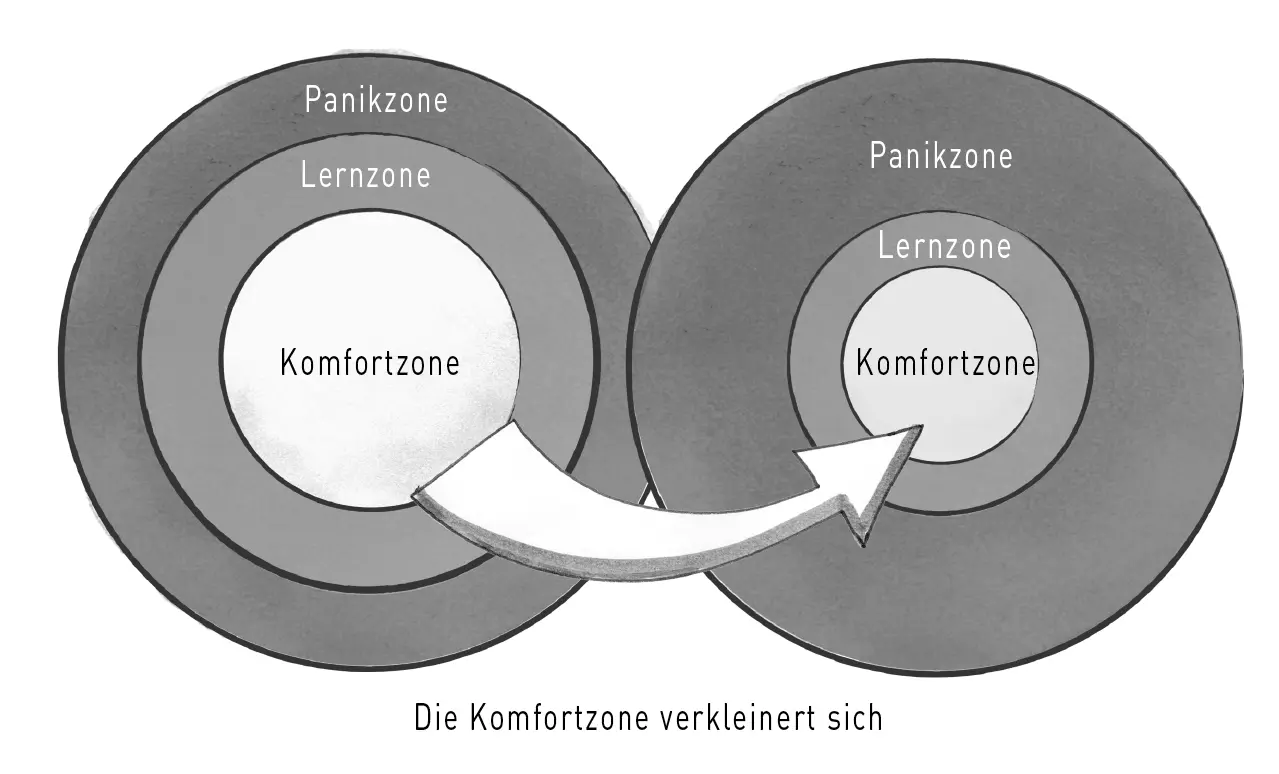

Das ist aber noch nicht alles. Das besonders Gemeine an der Komfortzone ist, dass sie auch schrumpfen kann. Nehmen wir das Beispiel, dass wir eine neue Chefin bekommen. Mit ihrem Start ändern sich die Anforderungen. Alle bisherigen Verhaltensweisen führen nicht zum gewünschten Erfolg. Wir fühlen uns erfolglos – und was passiert? Dann schrumpft unser Selbstwertgefühl und wir trauen uns immer weniger zu. Unser Handlungsrahmen wird dadurch immer kleiner und enger. Wir halten uns nicht mehr im Außenbereich unserer Komfortzone auf, sondern immer weiter in der Mitte. Unsere Komfortzone schrumpft.

Abb. 3: Schrumpfende Komfortzone – wenn die Lernzone nicht mehr betreten wird

Damit diese Entwicklung nicht zu einer Sackgasse wird, müssen wir dagegen angehen. Und ich wähle hier bewusst das Wort »müssen«. Anders geht es nicht, selbst in der letzten Einöde werden wir flexibel sein müssen. Die Welt und auch die Natur sind flexibel und ändern sich permanent. Und auch wir müssen flexibel sein. Maximal flexibel.

Wir kommen also nicht darum herum, in Zukunft unsere Komfortzone immer wieder zu verlassen, auszudehnen, zu erweitern. Wenn du zukunftsfähig sein und Veränderung zulassen möchtest, ist es wichtig, dass du sie selbst in die Hand nimmst und sie gestaltest. Und zwar so, dass sie für dich gut auszuhalten ist. Dich zu überfordern macht keinen Sinn. Nicht nur bei deiner Komfortzone, sondern ganz generell.

Im beruflichen Kontext könnte zum Beispiel ein kleiner Schritt darin bestehen, dass du dich freiwillig für Aufgaben meldest, bei denen du nicht hundertprozentig sicher bist, dass du alles wie gewohnt machen kannst. Oder du nimmst dir vor, dich im Meeting mit deiner Meinung zu Wort zu melden. Oder mal wirklich trotz Gegenwind deine Meinung zu vertreten. Du kannst dir überlegen, wo du Neues tendenziell vermeidest, und bewusst darauf achten, es einmal anders zu machen.

Wer beruflich in Zukunft nicht abgehängt werden will, muss also flexibel bleiben. Flexibel in seinem Denken und Handeln. Flexibilität ist die beste Antwort auf eine sich rasch wandelnde, dynamische Welt, da sind sich Psychologen und andere Experten einig. Und diese Flexibilität, nennen wir sie geistige Beweglichkeit, findet dann in unserem Mindset Ausdruck.

1.3 Fixed und Growth Mindset

»Ein Mindset ist«, so definiert es das Jahrbuch Personalentwicklung, »die gewohnheitsmäßige Denkweise, geistige Haltung und Mentalität eines Menschen, welche seine Interpretation und Reaktionsweise in verschiedenen Situationen bestimmen«. Insofern bestimmt das Mindset darüber, wie »ein Mensch seine Realität erlebt«.4

Die Wissenschaft sagt, dass nicht nur die Beweglichkeit unseres Denkens, sondern auch unsere Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, in Zukunft besonders gefragt sein wird. Auch eine positive Haltung gegenüber der Zukunft verspricht, dass wir mehr Chancen sehen und bei einem permanenten Wandel der Arbeits- und Lebensbedingungen leichter unseren Weg finden können. Das ist wesentlich, um im Berufsleben mithalten zu können und privat glücklich zu sein.

Die ersten Forschungen zum Thema Mindset fanden in einer Schule statt. Carol Dweck, Psychologieprofessorin an der Stanford University, wunderte sich in einem Experiment über Schülerinnen und Schüler, die trotz tatsächlich unlösbarer Aufgaben nicht frustriert waren, sondern sogar Aussagen trafen wie: »Ich liebe kniffelige Rätsel.« Oder: »Wissen Sie, genau das hatte ich gehofft: dass ich hier etwas lerne.«

Dweck wollte mehr darüber wissen, wie diese besondere Einstellung bei den jungen Menschen entstehen konnte und was es für Folgen hat, wenn sie mit dieser Haltung an schwierige Aufgaben herangehen. Mittlerweile forscht und lehrt sie seit mehr als 15 Jahren zum Thema Mindset und hat die Abgrenzung zwischen Fixed (starrem) und Growth (flexiblem) Mindset geprägt.5

Hier der Link zu einem Vortrag von Carol Dweck zum Thema Fixed und Growth Mindset:

https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ

| Fixed Mindset (Starres Mindset) |

Growth Mindset (Flexibles Mindset) |

| Fähigkeiten und Intelligenz sind grundsätzlich vorgegeben und nicht oder wenig veränderbar. |

Fähigkeiten und Intelligenz sind grundsätzlich entwicklungsfähig und veränderbar. |

| Erfolg bedeutet, gute Noten zu haben bzw. »der Beste zu sein«. Dabei zählt das Ergebnis. Zusätzliche Herausforderungen werden nicht aktiv gesucht. |

Erfolg bedeutet: »Lernen, um etwas besser zu verstehen.« Herausforderungen werden aktiv gesucht. |

| Fehler werden gleichgesetzt mit einem Mangel an Kompetenz. Nach schlechten Leistungen oder Fehlern sinkt die Motivation. Es kommt zu Reaktionen von Hilflosigkeit und Wut. |

Fehler werden als Entwicklungsmöglichkeiten betrachtet. Dadurch steigen die Motivation und Leistungsbereitschaft. |

| Es werden Schuldige oder Gründe gesucht, häufig im Außen, um den eigenen Selbstwert nicht zu gefährden. |

Die eigene Selbsteinschätzung ist realistischer. Es werden konstruktive Strategien und externe Unterstützung genutzt. |

| Andere Menschen werden als »Richter« angesehen. |

Andere Menschen werden als Unterstützer gesehen. |

Abb. 4: Fixed und Growth Mindset nach Carol Dweck6

Veränderungslust

Kürzlich habe ich gelesen, dass wir den »Veränderungsfrust durch Veränderungslust« ersetzen müssen. Das gefällt mir gut. Denn wenn wir im Leben und im Job glücklich und zufrieden sein wollen, müssen wir etwas haben, was uns motiviert. Wir müssen Lust auf Veränderung haben, um unsere Träume leben zu können, unsere Ziele zu erreichen und glücklich zu sein.

Das Stichwort »Veränderungslust« weckt in mir Gefühle von Freude und Spaß daran, Neues zu lernen – wie geht dir das? Denk einmal an das zurück, was du als Kind getan hast: krabbeln, laufen, Rad fahren, rechnen und schreiben, Klingelstreiche, soziales Miteinander, all das hast du mit Begeisterung gelernt und getan. Jetzt beschäftigen dich andere Themen, aber das Prinzip ist das Gleiche. Hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Glauben, es gehe nicht, und dann »Juhu! Geschafft!« rufen. Was heißt hier »scheitern«? Hinfallen ist ausdrücklich erlaubt, denn ohne Stolpern und Straucheln lernt man nicht zu laufen. Heute gibt es dafür im Unternehmenskontext die Ausdrücke Fehlerkultur und Agilität. Aufstehen, weitermachen, dranbleiben, Chancen sehen und nicht gleich aufgeben, wenn etwas mal nicht sofort im Erfolg mündet. Nicht bis zum Ende planen, sondern das machen, was gerade dran ist. Ausprobieren, was funktioniert, und dann erst mehr davon. Den Rest verwerfen. Früher gab es solche Sprichwörter wie »Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen« oder »Übung macht den Meister«. Aber brauchen wir heute noch die Meisterschaft? Brauchen wir immer die 100 Prozent oder sind inzwischen nicht oftmals 80 Prozent gut genug? Hier meine Antwort: Mal braucht es die 100 Prozent und mal reichen 80 und manchmal sogar vielleicht weniger. Perfektionismus auf allen Ebenen ist Vergangenheit. Es gilt zu erkennen, wann wir Routinen und Perfektionismus benötigen und wann Flexibilität und Schnelligkeit. Wenn ich in der Werkstatt die Bremsen meines Autos reparieren lasse, dann sind mir 100 Prozent schon wichtig, da reicht mir keine Annäherung. Andere Bereiche benötigen Flexibilität und Anpassung. Da geht es eben Schritt für Schritt. Training ist zwar die Devise, aber in Verbindung mit neuen Wegen und alternativen Lösungen. Fallen und wieder aufstehen, so entsteht Beweglichkeit. Genau diese Wendigkeit ist eine der Kompetenzen, um in der sich stetig erneuernden Welt zurechtzukommen.

Читать дальше