Im Falle der Annäherungsmotivation sind wir motiviert eine Handlung auszuführen, um einen angenehmen Reiz oder eine Belohnung zu erhalten. Im Falle der Vermeidungsmotivation sind wir motiviert zu handeln, um einem unangenehmen Reiz oder einer Bestrafung zu entgehen. Während diese Prozesse für alle Menschen gleich sind, kann die Wahrnehmung von Belohnung respektive Bestrafung individuell sehr unterschiedlich sein und sich zudem mit Alter und Erfahrung ändern. Das bedeutet, dass auch die antreibenden Faktoren oder Motive einzelner Menschen sich stark unterscheiden können.

Damit Motivation entstehen kann, müssen wir also wissen, was gut und schlecht ist, was erstrebenswert ist und was wir vermeiden sollten. Das können wir entweder bewusst wissen und aus diesem Wissen heraus eine Handlung planen und ausführen, oder aber wir fühlen es. Meist im Bauch, als sogenanntes Bauchgefühl, oder im Herzen, wenn wir spüren, dass sich unser Herzschlag ändert vor Freude oder aus Angst.

Auch wenn wir durch diese Wahrnehmungen vielleicht glauben, unseren Gefühlen sozusagen einen Wohnort in unserem Körper zuweisen zu können, handelt es sich dabei nicht um den Entstehungsort des Gefühls, allenfalls um seine Wirkungsstätte. Entstanden ist das Gefühl bereits vorher, im limbischen System unseres Gehirns, das im folgenden Kapitel genauer beschrieben wird. Zunächst jedoch noch einige begriffliche Erläuterungen.

2.1 Motive

Als Motiv bezeichnet man unbewusste, intuitive oder auch bewusste Beweggründe für alle Bewegungen und Handlungen, die nicht automatisiert ablaufen, wenn wir sie einmal gelernt haben, wie z.B. Greifbewegungen, Schwimmen oder Radfahren.

Motive brauchen wir, wenn wir etwas erreichen wollen, was eine gewisse Anstrengung erfordert, körperlich oder geistig. Wir brauchen sie, um den „inneren Schweinehund“ zu besiegen oder um ganz allgemein in einen Zustand zu gelangen, der besser, angenehmer, schöner ist als der, in dem wir uns gerade befinden. Dazu können wir uns, wie bereits gesagt, weg von etwas oder hin zu etwas bewegen.

Es gibt zwei Grundkategorien von Motiven, biogene und soziogene.

2.1.1 Biogene Motive

Biogene oder auch primäre Motive sind uns angeboren und bei allen Menschen gleichermaßen vorhanden. Sie dienen dem Selbsterhalt und der Fortpflanzung und erfüllen so eine lebenserhaltende Funktion. Biogene Motive sind Hunger, Durst, Schlafbedürfnis und Sexualität. Biogene Motive sind universell und kulturell unabhängig.

2.1.2 Soziogene Motive

Im Gegensatz zu den biogenen Motiven werden soziogene oder sekundäre Motive erlernt. Sie beziehen sich auf unser Verhältnis zu unserem sozialen Umfeld und umfassen z.B. Anschluss, Intimität, Macht, Dominanz oder Leistung. Besonders die Einflüsse während der ersten Lebensjahre entscheiden über die spätere individuelle Ausprägung. (vgl. Roth 2016: 296-318)

Abb. 4: Stammbaum

3. Wo und wie Motivation entsteht

Wenn uns unsere biogenen Motive angeboren sind und sie unserem Lebenserhalt dienen, müssen sie bereits vorgeburtlich angelegt sein. So bildet sich unser Motivationssystem auch schon in den ersten Wochen der Schwangerschaft in einer funktionalen Einheit unseres Gehirns, in der körperliche Bedürfnisse wie Flüssigkeits- und Nahrungsbedarf oder Schlafbedürfnis entstehen, sich ein Mangel durch Affekte und Gefühle körperlich bemerkbar macht und Mechanismen zur Regulation eventueller Ungleichgewichte gesteuert werden. All dies geschieht unbewusst, da kognitive Hirnbereiche und -systeme zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden sind.

Diese funktionelle Einheit im Gehirn wird limbisches System genannt, sie ist hauptsächlich in emotionale Kontrollprozesse eingebunden ist und versetzt den Organismus in die Lage, seine durch Emotionen angezeigten Bedürfnisse mit seiner Umwelt in Einklang zu bringen. Esch beschreibt es als das hirneigene Motivations- und Belohnungssystem, als emotionales Gehirn und Sitz des Unbewussten (vgl. Esch 2012: 93).

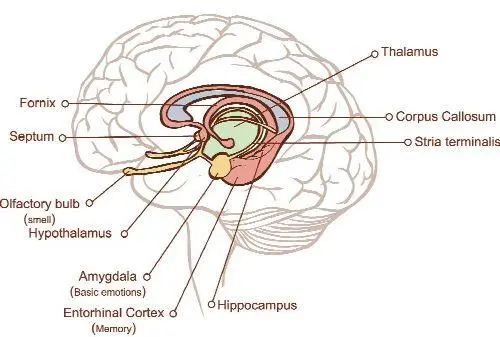

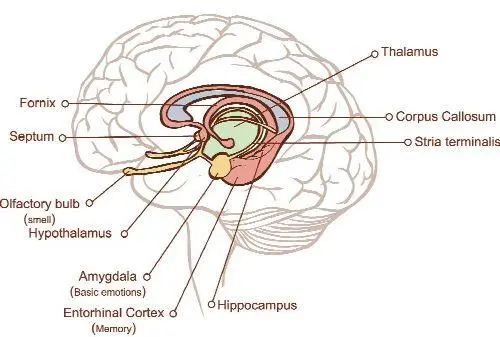

3.1 Das limbische System

Im limbischen System entstehen Affekte und Emotionen, Motive und Ziele, Einfühlungsvermögen, Moral und Ethik. (vgl. Roth/Strüber 2015: 64). Es besteht aus mehreren evolutionär gesehen alten Hirnbereichen, die in ringförmiger Anordnung um Basalganglien und Thalamus liegen und umfasst u.a. Hippocampus, Cingulum, Nucleus Accumbens, Amygdala, Hypothalamus, Ventrales Tegmentales Areal und zentrales Höhlengrau (vgl. Jäncke 2013: 50).

Das limbische System lässt sich in drei Ebenen unterteilen. Die unterste Funktionsebene, zu der Hypothalamus, Zentralkern der Amygdala, Ventrales Tegmentales Areal und zentrales Höhlengrau gehören, steuert die vegetativen Zentren unseres Hirnstamms und damit unsere vegetativen Körperfunktionen wie Hunger, Durst, Schlafbedürfnis und Schmerz. Diese Funktionen dienen unserem Überleben, müssen nicht erlernt werden und sind von uns willentlich kaum zu kontrollieren. Darüber hinaus steuert die unterste limbische Ebene unser elementares affektives Verhalten, z.B. Sexualität, Aggressivität, Verteidigungs- und Fluchtverhalten, Lust und Stressverhalten. Diese Hirnzentren sind schon früh im Gehirn vorhanden, Amygdala und Hypothalamus beispielsweise entwickeln sich bereits um die fünfte und sechste Schwangerschaftswoche. (vgl. Roth/Strüber 2015: 63ff; Roth 2016: 83).

Abb. 5: Das limbische System

Auch die mittlere limbische Ebene ist Teil unseres unbewussten Selbst. Auf ihr vollziehen sich emotionale Prägung und Konditionierung, entstehen Belohnungsmechanismen, Bewertung und Motivation, sie bildet die Ebene unserer Gefühle. Zu ihr gehört die basolaterale Amygdala, in der sich unsere emotionale Konditionierung vollzieht, sie ist wichtig für die Regulation von Emotionen, steuert Furcht-, Vermeidungs- und Stressverhalten und unser Angstempfinden. Ebenso das mesolimbische System, eine Struktur, zu der Nucleus accumbens, orbitofrontaler Kortex und ventromedialer Präfrontalkortex zählen. Besonders der Nucleus accumbens wird als wichtiges Gebiet für die Vermittlung von Belohnung verstanden, oft auch als Belohnungszentrum bezeichnet. Auch er entwickelt sich bereits früh in der sechsten und siebten Schwangerschaftswoche. (vgl. Jäncke 2013: 51; Roth 2016: 83f).

Die Basalganglien, sie umgeben den Thalamus und sind evolutionär alte Hirnstrukturen, zählen ebenfalls zum mesolimbischen System. Sie sind eingebunden in die Steuerung von Willkürbewegungen, aber auch in kognitive Kontrollprozesse wie Handlungs- und Verhaltensplanung bzw. -bewertung (vgl. Esch 2012: 88; Jäncke 2013: 49).

In ihnen bilden sich unsere Gewohnheiten. Die mittlere limbische Ebene ist der Ort emotionaler Konditionierung, hier werden Eindrücke, die wir als gut oder schlecht wahrnehmen, verbunden mit Objekten, Personen, Orten und Situationen. Unser zukünftiges Verhalten wird dadurch in der Form beeinflusst, dass wir angenehme Dinge zu wiederholen versuchen und die Wiederholung unangenehmer Dinge vermeiden. Es mag sein, dass wir das bewusst tun und Zu- oder Abneigung, Freude oder Furcht als solche empfinden und die Gründe dafür benennen können, oft fühlen wir uns aber zu etwas hingezogen oder von etwas abgestoßen und wissen nicht genau, weshalb.

Wenngleich die limbischen Zentren schon früh in der Schwangerschaft vorhanden sind, erfolgen Entwicklung und Ausreifung erst in den ersten Lebensjahren. Die dort erfahrenen Konditionierungen sind im späteren Leben nur durch lang andauernde Einwirkungen oder sehr starke emotionale Eindrücke veränderbar. Dies liegt auch daran, dass eine emotionale Konditionierung nicht erst stattfindet, nachdem wir über kognitive Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Lernen und Erinnern auf bewusster Ebene verfügen. Bereits vorgeburtlich lernen wir durch die Aktivität von Amygdala und mesolimbischem System, was für uns gut oder schlecht, richtig oder falsch ist. Hieran können wir uns später nicht bewusst erinnern, weil in der Zeit der Konditionierung zwar das limbische System schon aktiv war, jedoch weder unser Kortex als Sitz von Verstand und Vernunft noch der Hippocampus als Sitz unseres deklarativen Gedächtnisses bereits ausgebildet sind. Das Gefühl von richtig oder falsch, gut oder schlecht, bleibt jedoch wirksam und kann im späteren Leben unser Befinden und unser Handeln entscheidend beeinflussen.

Читать дальше