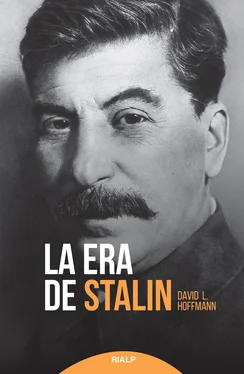

¿Qué causó el estalinismo? La explicación más simple es que fue el propio Iósif Stalin, su propia sed de venganza, su habilidad en las luchas intestinas, el modo en que acumuló poder y su excesivo recurso a las coerciones. Stalin fue un dictador implacable, alguien que firmó personalmente las condenas a muerte de miles de personas y que ordenó operaciones de la policía secreta que resultaron en innumerables arrestos y ejecuciones. Nadie pone en cuestión la culpa o la responsabilidad de Stalin en la violencia de Estado de su época. Y no cabe duda de que como dictador disfrutó de una autoridad indisputada dentro de la Unión Soviética. Como explicación histórica, no obstante, culpar solamente a Stalin de los crímenes del estalinismo resulta incompleto. El Estado soviético fue un colosal aparato burocrático supervisado por el Partido Comunista, que tenía más de un millón de miembros. Los otros líderes, los compañeros de Stalin en el Partido, compartían no solo sus creencias marxistas-leninistas, sino la mayor parte de su visión del mundo, en la que se subrayaba la lucha de clases y la necesidad de combatir a los enemigos internos. Si bien Stalin desempeñó un papel crucial en el sistema que lleva su nombre, una comprensión suficiente del estalinismo ha de ir más allá de los pensamientos y las acciones de una sola persona[1].

Otra posible explicación es que el estalinismo derivó de las tradiciones autocráticas rusas, en la medida en que tanto el gobierno zarista prerrevolucionario como la dictadura estalinista se caracterizaron por su dominio autoritario, el uso extensivo de los poderes policiales, el desprecio por los derechos individuales y el control estatal de la información[2]. Es cierto que la autocracia zarista fue una monarquía absoluta que negaba a sus súbditos derechos y libertades básicas. Los siglos de dominio autocrático no ayudaron al establecimiento de tradiciones democráticas y por lo tanto no existía una base para el desarrollo de instituciones representativas. Este legado contribuyó al autoritarismo del Estado soviético. Al mismo tiempo, cualquier tipo de ecuación fácil que relacionase el zarismo con el socialismo soviético resultaría muy engañosa. No es solo que ambos sistemas se basasen en ideologías diametralmente opuestas, sino que su grado de intervención en la sociedad fue drásticamente distinto. Mientras la policía zarista envió a unos pocos miles de prisioneros políticos a un exilio administrativo (durante el cual vivieron mezclados con la población de Siberia), la policía secreta soviética bajo el mandato de Stalin encarceló a varios millones de «enemigos de clase» y «enemigos del pueblo» en campos de prisioneros del Gulag. El gobierno zarista no ambicionaba reconfigurar a la población o moldear a sus individuos, como fue el caso del gobierno soviético, y en consecuencia su intervención social fue limitada. Así pues, junto a la personalidad de Stalin, las tradiciones políticas rusas contribuyeron al estalinismo, pero tampoco lo explican del todo.

Para entender el estalinismo, es importante considerar el contexto geopolítico en el que surgió. En 1900, el Imperio ruso había quedado muy atrás respecto a los países más desarrollados de Europa occidental. Rusia era un país desproporcionadamente agrario al que le faltaban las factorías, las florecientes ciudades y el extenso trazado del ferrocarril que caracterizaban al Reino Unido, Francia y Alemania. La mayoría de la población rusa era pobre y analfabeta. Su ejército carecía de una artillería adecuada, de municiones y buques de guerra. Para poder competir económica y militarmente, Rusia necesitaba industrializarse rápidamente[3]. ¿Pero cómo podría realizarse esto? En Europa occidental, este proceso se desarrolló durante un siglo y estuvo basado en un capitalismo de libre mercado. Así pues, un enfoque gradual no permitiría a Rusia alcanzar niveles similares, y además muchos observadores rusos sentían repulsa por la explotación y el antagonismo de clase que acompañó a la industrialización capitalista.

El hecho de que Rusia fuese un país de desarrollo tardío significó que su intelligentsia pudo apoyarse en una crítica prexistente del capitalismo industrial[4]. Los izquierdistas de Europa occidental habían condenado las desigualdades capitalistas y habían propuesto varias alternativas etiquetadas como «socialismo», que en general perseguían la igualdad económica y política de los trabajadores. Una rama del pensamiento socialista era el marxismo, basado en los escritos del filósofo alemán Karl Marx. Marx consideraba que la revolución proletaria violenta era el medio para acabar con el sistema capitalista y establecer el socialismo. Muchos intelectuales rusos se sentían atraídos por el marxismo por su crítica científica del capitalismo y su convicción de que el socialismo era inevitable. El ala más radical de los marxistas rusos, los llamados en su día bolcheviques, luego comunistas, terminó haciéndose con el poder en la Revolución rusa de 1917.

Aquí tenemos, pues, otra posible explicación para el estalinismo: la ideología marxista[5]. Lenin, Stalin y otros líderes soviéticos eran marxistas —empleaban categorías marxistas y contemplaban el mundo en términos de la lucha de clases[6]—. Creían que la historia progresaba según la línea temporal marxista y que desembocaría en el socialismo y finalmente en el comunismo. Y pensaban que, en tanto vanguardia del proletariado, el Partido Comunista podía impulsar a la Unión Soviética en un proceso de transformación económica y social. El sentido de progreso histórico de los líderes soviéticos guiaba sus políticas culturales y nacionales[7]. En este sentido, el marxismo permeó el pensamiento de los líderes comunistas y desempeñó un papel crucial en el sistema soviético.

No obstante, las ideas marxistas no explican por sí solas la génesis del estalinismo. El marxismo carecía de un proyecto para construir un Estado socialista. De hecho, los escritos de Marx solo aportaban una vaga descripción de cómo sería la vida bajo el socialismo. Es cierto que Marx consideró que la revolución proletaria violenta era el medio de acabar con el viejo orden, pero no abordó en ningún lugar la escala o el tipo de violencia que tendría que emplearse. Además, ninguna de las instituciones o los métodos del Estado estalinista provinieron de la ideología marxista. Aspectos del estalinismo como la economía planificada, las deportaciones y los campos del Gulag tuvieron su origen en otros sitios. Debemos pues mirar más allá para entender la intervención social extrema que caracterizó al sistema estalinista.

Para aportar una nueva perspectiva del estalinismo, este libro lo situará en un contexto internacional, comparativo. Aunque suela ser considerada anómala, en realidad la historia soviética tiene sorprendentes paralelismos, al tiempo que importantes diferencias, con las historias de otros países. En el siglo XX se produjo un agudo incremento de la intervención estatal, y no solamente en la Unión Soviética, sino en otros países de Europa y de otras partes del mundo. En un tiempo de trabajo industrial y un masivo esfuerzo bélico, los gobiernos intensificaron sus intentos de manejar y movilizar a sus poblaciones. En este sentido, el estalinismo representó una encarnación particularmente violenta de prácticas estatales que se habían ido desarrollando durante siglos y alcanzaron su culminación durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente.

Este empeño de moldear a la población comenzó ya en los siglos XVII y XVIII con el pensamiento de los cameralistas, que argumentaron la necesidad de que el papel del Estado fuese mayor para promover una sociedad más productiva. El testigo de los particulares intereses fiscales de estos cameralistas fue tomado por unos ideales más amplios en torno a la mejora del bienestar de las poblaciones. En el siglo XIX, las disciplinas en torno a las ciencias sociales y la medicina moderna ofrecieron nuevos modos de identificar y resolver problemas sociales. Un amplio espectro de profesionales —trabajadores sociales, urbanistas, inspectores de salud pública— intervinieron en las vidas de las personas para salvaguardar su salud y su bienestar. Algunos reformistas eran altruistas y perseguían aliviar el sufrimiento de los pobres de las ciudades, mientras que a otros les interesaba más la productividad económica y el orden público. En sí mismos los esfuerzos reformistas sociales fueron por lo general benevolentes e hicieron mucho por reducir la enfermedad y la pobreza. Pero a la altura del siglo XX, algunos gobiernos emprendieron intentos de transformación social más coercitivos y de mayor envergadura[8].

Читать дальше