Kennt man erst einmal die Geschichte des Saturns, ergibt die Vielzahl altertümlicher Symbole, die den Planeten repräsentieren, plötzlich einen Sinn. Hier ist eine kurze Zusammenfassung: In jener Epoche, die in der Antike das „Goldene Zeitalter“ genannt wurde, war der Saturn die der Erde nächstgelegene Sonne. Saturn galt als der „Standhafte“, der „Regungslose“ und das „Licht der Welt“ und bewegte sich auf einer geraden Linie mit Mars und Venus (Abb. 154).

Abb. 154: Saturn mit Mars und Venus, wie er sich Überlieferungen zufolge im Altertum von der Erde aus darstellte.

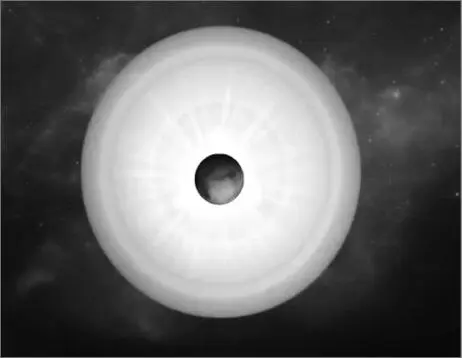

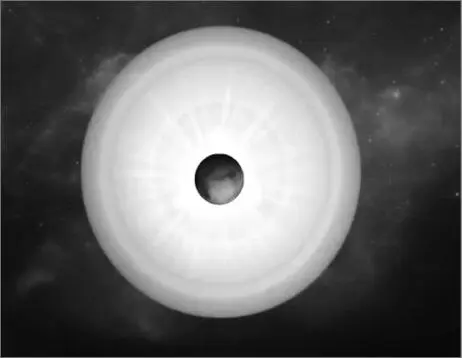

Auch das Popol Vuh, die Schöpfungsgeschichte der einst im Gebiet des heutigen Guatemala ansässigen Quiché-Maya, beschreibt eine feststehende Sonne, bei der es sich nicht um das Zentralgestirn unserer Tage handelte. Den Menschen, die von der Erde zum Himmel schauten, erschien Saturn als ein gigantisches Auge, in dessen Mittelpunkt sich Mars und Venus befanden (Abb. 155).

Abb. 155: Saturns allsehendes Auge.

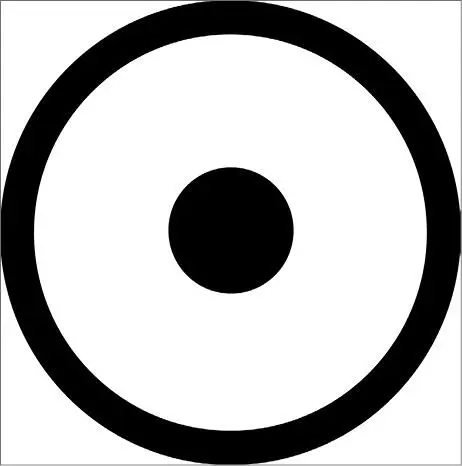

Das im Altertum verwendete Sonnensymbol – ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte – ergibt in Bezug auf die Sonne, die heute am Himmel steht, keinen Sinn; doch vergleicht man es mit dem Saturn, wie er im Goldenen Zeitalter erschien, passt es perfekt (Abb. 156).

Abb. 156: Das antike Symbol für die „Sonne“ entspricht perfekt dem Bild, das Saturn, Mars und Venus damals boten.

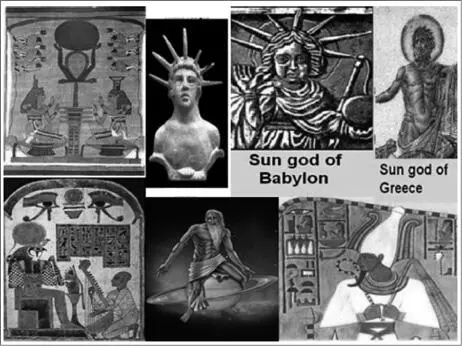

Die antiken Legenden, Mythen und Symbole, die sich auf den Saturn beziehen, sind deshalb so zahlreich – Gott der tausend Namen –, weil er einst den irdischen Himmel beherrschte. Der griechische Philosoph Platon bezeichnete Saturn als „Helios“, den Sonnengott. Dem griechischen Historiker Diodor von Sizilien zufolge taten dies auch die in Mesopotamien beheimateten Chaldäer. Später wurde der Begriff für unsere heutige Sonne benutzt. Während Namen und Symbole mehr und mehr auf die Letztgenannte übertragen wurden, ging die Wahrheit über den Saturn verloren. Diodor schrieb, Saturn sei der „augenfälligste aller Planeten“ gewesen; frühe Astronomen bezeichneten ihn als „Ursonne“. Verständlicherweise ging man zunächst davon aus, dass die antiken Motive, die von Sonnengöttern erzählten, dieselbe Sonne meinten, die wir auch heute sehen – doch das ist nicht der Fall. Zumindest beim überwiegenden Teil handelte es sich um Saturn-Sonnengötter, zu denen unter anderem der babylonische Herrscher Nimrod und der ägyptische Gott Ra zu zählen sind (Abb. 157).

Abb. 157: Verständlicherweise werden Saturn-Sonnengötter fälschlich für Symbole der heutigen Sonne gehalten.

Auch die römische Göttergestalt Mithras und ihr persisches Pendant Mithra, die später die Vorlage für die Figur des „Jesus“ lieferten, waren Saturngötter. Der römische Kaiser Konstantin, der im Jahr 325 u. Z. mit dem Konzil von Nicäa das moderne Christentum begründete, huldigte Sol invictus, dem „unbesiegten Sonnengott“ – bei dem es sich, wie ich behaupte, um Saturn handelte. Die biblischen Texte strotzen vor Sonnensymbolik. Saturn war der Hauptgott Roms, dem zu Ehren alljährlich im Vorfeld der Wintersonnenwende die als Saturnalien bezeichneten Feierlichkeiten abgehalten wurden. Dabei tauschte man Geschenke aus, schmückte Bäume und hing Stechpalmenzweige auf. Auch heute noch huldigt bei dem Fest, das inzwischen „Weihnachten“ heißt, ein beträchtlicher Teil der Menschheit unwissentlich Saturn; zudem wird Santa gefeiert, dessen Name ein Anagramm von Satan darstellt. Wie wir noch sehen werden, besteht zwischen dem Demiurgen / Satan und Saturn ein Zusammenhang.

(Fast) das Ende der Welt

Der römische Schriftsteller Theodosius schrieb im 5. Jahrhundert, dass die Saturnalien den Zeitpunkt markierten, an dem „Saturn plötzlich verschwand“ – eine Bemerkung, die sich mit einer Vielzahl altertümlicher Schilderungen deckt, die David Talbotts Recherchen zugrunde liegen. In den vergangenen über 20 Jahren habe ich detailliert ausgeführt, wie außerordentlich häufig wir in alten Texten auf Geschichten von gewaltigen geologischen Katastrophen und himmlische „Götterkriege“ stoßen; zudem wies ich auf die Korrelation zwischen den Überlieferungen und der geologischen und biologischen Geschichte unseres Planeten hin. Die Sintflut mag die berühmteste Katastrophenerzählung sein, doch die biblische Version basiert auf Schilderungen, die wesentlich älter sind. Ähnliche Geschichten, in denen etwa die Erde in Stücke gerissen wird oder sich gar überschlägt, finden sich in der Welt des Altertums allerorten. Überall brachen Vulkane aus – „Berge atmeten Feuer“ –, begleitet von mächtigen Erdbeben. Alte Texte sprechen davon, dass „die Meere kochten“, „die Himmel einstürzten“, Landmassen versanken oder hervortraten, sowie von einer gigantischen Wasserwand.

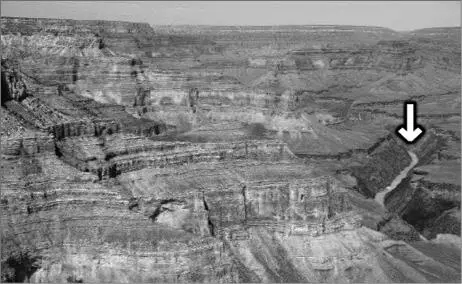

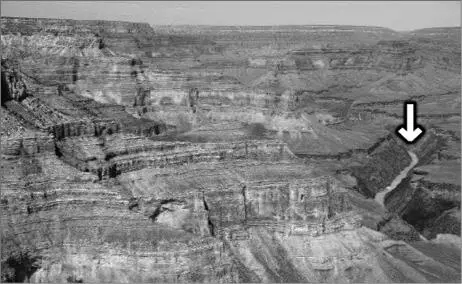

Durch das Aufreißen der Erdoberfläche entstanden Formationen wie der Grand Canyon in Arizona, bei denen es sich ja offiziell um natürliche Phänomene handeln soll. Jeder, der schon einmal am Rand des Grand Canyon gestanden und hinuntergesehen hat, dürfte angesichts der Behauptung, er sei vom Colorado River ausgewaschen worden, in schallendes Gelächter ausgebrochen sein – so, wie auch ich einst (Abb. 158).

Abb. 158: Das vergleichsweise winzige Bächlein im Hintergrund soll den Grand Canyon ausgewaschen haben? Klar, und ein Essteller kann zum Mars fliegen.

Fossilien von Fischen und anderen Meereslebewesen, die man heute hoch oben in den Bergen entdecken kann, bezeugen das Ausmaß der Umwälzungen. Der Himalaya, die Alpen und die Anden haben ihre gegenwärtige Höhe erst in geologisch jüngster Zeit erlangt. Man hat intakte versteinerte Bäume gefunden, die von einem Moment zum anderen fossilisiert sein müssen. Tatsächlich könne das, wie mir jemand erklärte, durch den enormen Druck geschehen, den die in den alten Texten bezeugte Flutwelle auf den Untergrund ausübte (Abb. 159).

Abb. 159: Eine globale Flutwelle würde alles verändert haben – auch die Wahrnehmung einer evolutionären „Zeitlinie“.

Künstlicher Stein wird durch extrem hohen Druck erzeugt. Es ist durchaus denkbar, dass die sofortigen Auswirkungen hohen Wasserdrucks die Wissenschaft in ihrer Wahrnehmung der evolutionären „Zeitlinie“ der Erde in die Irre geführt haben. Eine sintflutartige Flutwelle würde auch erklären, warum der Botaniker Nikolai Vavilov in einer Untersuchung von über 50.000 Wildpflanzen aus aller Welt zu dem Schluss kam, dass sie aus nur acht verschiedenen, ausschließlich gebirgigen Gebieten stammen. Der griechische Philosoph Platon schrieb, dass sich die Landwirtschaft nach einer gewaltigen Überschwemmung entwickelt habe, und zwar in höheren Lagen.

Читать дальше