Derzeit beschränkt sich die medikamentöse Behandlung der Parkinson-Erkrankung noch überwiegend auf den Ersatz des fehlenden Dopamins und damit auf eine Linderung der Symptome. Das wachsende Verständnis für die molekularen Grundlagen der Erkrankung eröffnet aber die Möglichkeit für die Entwicklung von Therapien, die in der Lage sind, den Krankheitsprozess zu beeinflussen.

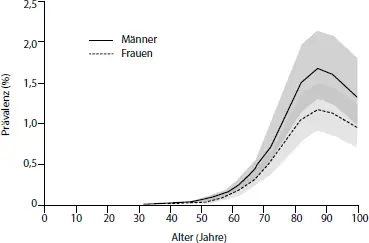

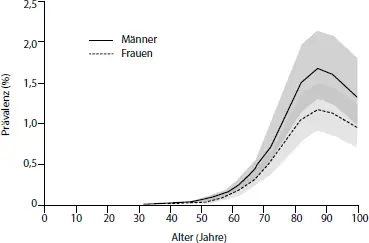

Schätzungen zufolge waren im Jahr 2016 weltweit etwa sechs Millionen Menschen an Parkinson erkrankt. Für Deutschland geht man für den gleichen Zeitpunkt von etwa 160.000 Betroffenen aus. Das ist deutlich geringer als jene 1,5 Millionen Menschen, die im Jahr 2018 an Demenz-Erkrankungen litten, aber ungefähr vergleichbar mit Zahlen für Betroffene der Multiplen Sklerose (ca. 200.000 Betroffene in Schätzungen von 2014). Für die Parkinson-Erkrankung handelt es sich dabei im Vergleich zu 1990 um einen Anstieg der Patientenzahl um etwa 15 %. Die Häufigkeit der Erkrankung nimmt mit steigendem Lebensalter deutlich zu, nur etwa 5 % aller Betroffenen erkranken vor dem 50. Lebensjahr und in der Altersgruppe der 80-Jährigen sind etwa vier- bis fünfmal mehr Menschen betroffen als in der Altersgruppe der 60-Jährigen (

Abb. 3 Abb. 3: Prävalenz (Krankheitshäufigkeit) der Parkinson-Erkrankung nach Alter und Geschlecht (in Prozent). Im Geschlechterverhältnis sind Männer etwa 1,4 Mal häufiger betroffen als Frauen.

).

Durch die Zunahme der Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten wird weltweit ein deutlicher Anstieg der Erkrankungszahlen für die Parkinson-Erkrankung in den nächsten Jahrzehnten erwartet.

Abb. 3: Prävalenz (Krankheitshäufigkeit) der Parkinson-Erkrankung nach Alter und Geschlecht (in Prozent).

Im Geschlechterverhältnis sind Männer etwa 1,4 Mal häufiger betroffen als Frauen.

Kardinalsymptome

Kardinalsymptome

Von einem Parkinson-Syndrom spricht man, wenn die hierfür charakteristischen motorischen Symptome vorliegen, die auch als Kardinalsymptome (von lat. cardinalis - »wichtig, vorzüglich«) bezeichnet werden. Zu den Kardinalsymptomen zählt man Bradykinese, Rigor und (Ruhe-)Tremor. Manche Diagnosekriterien führen auch die posturale Instabilität als Kardinalsymptom auf.

Bradykinese

Bradykinese

Der Begriff Bradykinese stammt aus dem griechischen und setzt sich aus »brady« (langsam) und »kinese« (Bewegung) zusammen. Manchmal werden auch die Begriffe Hypokinese (Ausmaß/Amplitude der Bewegungen vermindert) oder Akinese (Schwierigkeiten, eine Bewegung überhaupt zu beginnen) verwendet. Da die Erkrankung häufig einseitig und langsam zunehmend beginnt, fällt die Bradykinese anfangs oft nur im Seitenvergleich oder nur bei bestimmten Bewegungsabläufen auf. Bei der klinischen Untersuchung werden verschiedene Bewegungen an beiden Körperseiten verglichen (häufig werden hierfür eine Drehbewegung in den Handgelenken, das wiederholte Öffnen und Schließen der Faust oder schnelles Tippen von Daumen und Zeigefinger genutzt). Verteilung und Schwere der Bradykinese können stark variieren, letztlich kann aber jede Willkürbewegung betroffen sein.

Typische Formen der Bradykinese können u. a. sein:

• Starrer Gesichtsausdruck (Hypomimie) und leises (hypophones) Sprechen

• Verkleinerung des Schriftbildes (Mikrographie)

• Einschränkung in der Feinmotorik, z. B. beim Zähneputzen, beim Rasieren oder beim Kämmen sowie Schwierigkeiten beim Knöpfen eines Hemdes oder dem Binden der Schuhe

• verlangsamtes/kleinschrittiges Gangbild, vermindertes Mitschwingen des Armes der betroffenen Seite

Bei der Diagnose stellt die Bradykinese das zentrale Kardinalsymptom dar: ein Parkinson-Syndrom kann ohne Vorliegen einer Bradykinese nicht diagnostiziert werden.

Rigor

Rigor

Rigor ist ein lateinischer Ausdruck für »Starrheit« und wird im Zusammenhang der Parkinson-Erkrankung als Bezeichnung für Muskelsteifigkeit verwendet. Von Betroffenen wird dies gelegentlich mit dem Gefühl verglichen, in einer Rüstung oder einem Gipsverband zu stecken. Begleitend bestehen häufig Schmerzen und/oder Missempfindungen, welche – insbesondere wenn sie im Bereich der Schulter oder des Nackens auftreten – zu Beginn der Erkrankung häufig als Zeichen einer orthopädischen oder rheumatologischen Erkrankung verkannt werden.

Ein Untersucher bemerkt den Rigor beim Bewegen des betroffenen Armes durch einen erhöhten Widerstand, welcher beim Auftreten des sog. »Zahnradphänomens« einen abgehackten und ruckartigen Eindruck – wie bei einem Zahnrad – machen kann. Ursächlich liegt dem Zahnradphänomen ein häufig nicht sichtbarer Tremor zugrunde, der sich dem Rigor überlagert.

Ein Rigor der Rumpfmuskulatur kann Ursache für gebeugte Körperhaltung sein, manchmal zeigt sich zudem besonders beim Gehen eine verkrampft angewinkelte Haltung der Arme. Bei starkem Rigor der Nackenmuskulatur kann es zum sog. Kopfkissenphänomen kommen. Wie durch ein unsichtbares Kopfkissen abgestützt, sinkt der Kopf beim Hinlegen erst mit deutlicher Verzögerung auf die Unterlage.

(Ruhe-)Tremor

(Ruhe-)Tremor

Der lateinische Ausdruck »Tremor« bedeutet Zittern. Nachdem James Parkinson der später nach ihm benannten Erkrankung zunächst die Bezeichnung Schüttellähmung (»shaking palsy«) gegeben hatte, wurde der Tremor über lange Zeit als gleichbedeutend mit der Erkrankung gesehen. Da aber etwa 25 % aller Parkinson-Betroffenen während der gesamten Krankheitsdauer niemals unter einem Tremor leiden und gleichzeitig eine Vielzahl anderer Erkrankungen ebenfalls zu einem Tremor führen kann, ist es wichtig, das Auftreten eines Tremors nicht mit der Diagnose der Parkinson-Erkrankung gleichzusetzen.

Darüber hinaus ist eine genaue Beobachtung des Zitterns erforderlich, um die besonderen Eigenschaften des Parkinson-Tremors zu erkennen. Der typische Parkinson-Tremor ist ein Ruhetremor, der v. a. zu Beginn der Erkrankung eher langsam ist (4–6 Hz) und nur eine Körperseite betrifft. Da zumeist die Finger betroffen sind, ergibt sich das typische Bild eines »Pillendrehertremors«. Im Verlauf einer Parkinson-Erkrankung kann sich der Tremor auch auf die andere Körperseite ausbreiten und Lippen, Kinn oder Beine betreffen.

Читать дальше