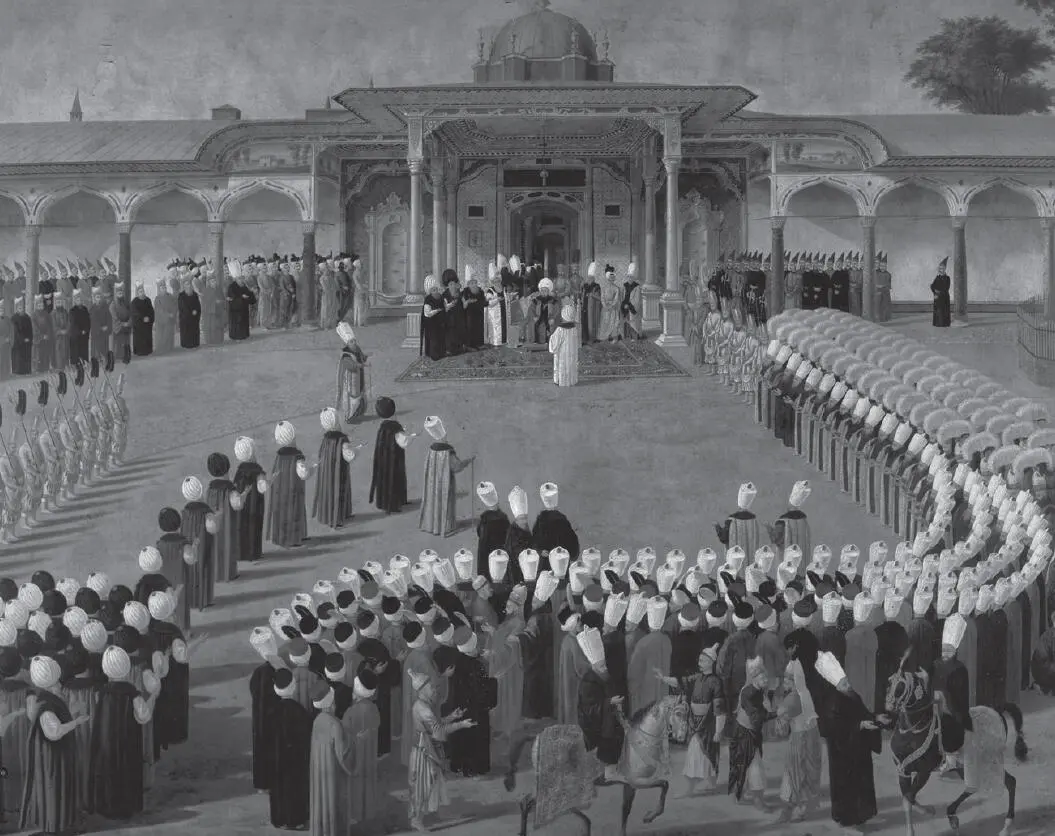

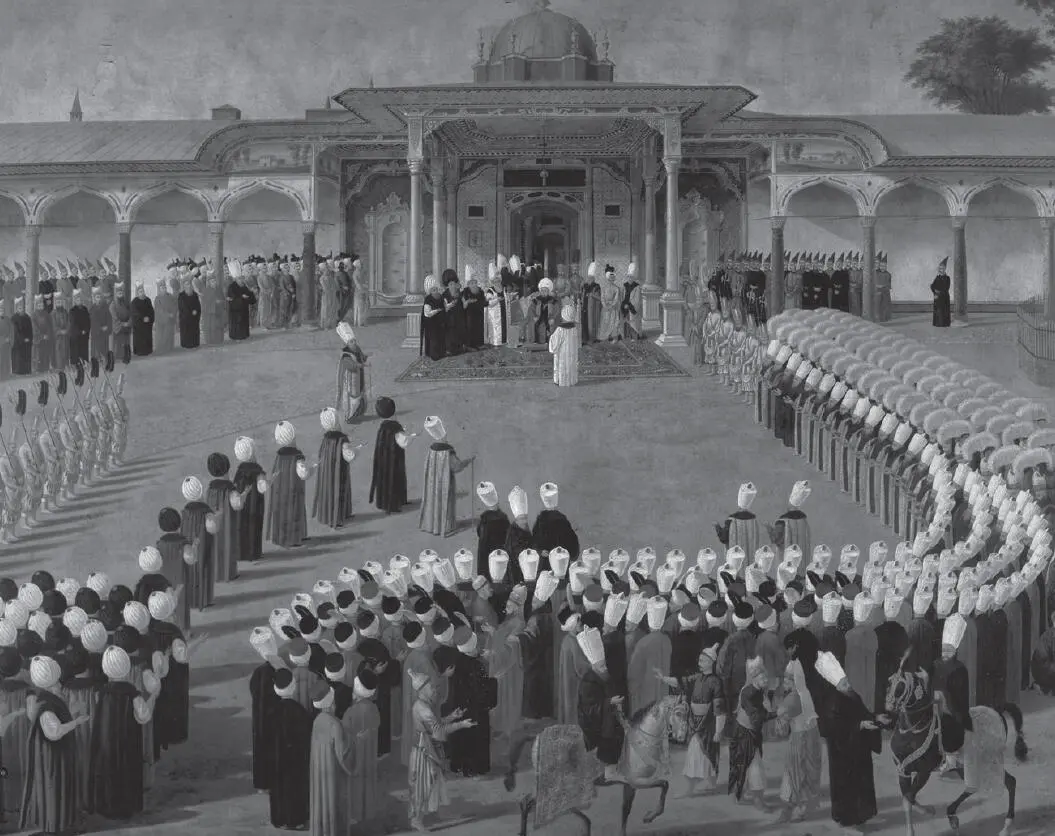

Una audiencia del sultán Selim III (1761-1808) frente a la Puerta de la Felicidad. Los cortesanos se colocan en función de su rango, símbolo indiscutible de la jerarquía imperial

Los súbditos europeos no hacían reverencias tan profundas, pero las exhibiciones del poder imperial eran igual de aparatosas en Europa. El Congreso de Viena de 1815, que había de traer la paz al continente después de veinticinco años de revoluciones y guerras, se hizo tan famoso por los bailes espectaculares y los banquetes fastuosos que lo acompañaron como por las negociaciones entre los Estados, lo que ha sido motivo de escándalo y sorna desde la apertura del congreso, en el otoño de 1814, hasta hoy. 8

Esas ceremonias eran tan aparatosas como las de los imperios otomano y japonés, y revelaban la misma observancia de las jerarquías. Los grandes séquitos, los criados de librea, las guardias pretorianas, las pelucas empolvadas y los vestidos encorsetados, los carruajes exquisitamente tallados y adornados que llevaban a los estadistas y aristócratas a la mesa de negociación además de a los bailes de etiqueta y a los banquetes: la pompa vienesa deslumbró a los participantes en el congreso y a los espectadores, e incluso a algunos nobles. 9

Vale la pena mencionar aquí el espectáculo ofrecido por la Escuela de Equitación Imperial, en el que se vio a veinticuatro jinetes enfundados en uniformes con adornos de oro y plata montar a galope tendido y con lanzas al ristre. Cuatro de los caballeros las desenvainaron y les cortaron la cabeza a muñecos que representaban a turcos y moros. Entre los espectadores había veinticuatro princesas tan espléndidamente vestidas que parecía que “se hubiesen reunido todas las riquezas de Viena para adornarles la cabeza, el cuello y el resto del cuerpo”. Allí, observando la exhibición de pericia ecuestre, vestidos de etiqueta y con toda clase de medallas, estaban los numerosos emperadores, reyes y príncipes que se habían congregado en Viena. Luego se celebró un espléndido banquete. El espectáculo “evocaba la época de la caballería medieval”, según contaría un viajero inglés. 10De eso se trataba, por supuesto, Viena afirmó la legitimidad de las monarquías tanto en el tratado final como en los múltiples actos con los que se entretuvo a los dignatarios de la época y a sus esposas y amantes después de largas horas de negociaciones.

Las reverencias y la actitud sumisa son impropias de los ciudadanos con derechos. 11La ciudadanía le infunde a uno cierta confianza en sí mismo, la seguridad de poder determinar el curso de su vida. Las desigualdades de poder existen, ciertamente, en las sociedades más democráticas: quienes están en lo alto de la jerarquía social esperan que el Gobierno tome medidas que les favorezcan, y que las clases inferiores les muestren respeto. Con todo, el ciudadano con derechos se caracteriza por la seguridad en sí mismo y la capacidad de iniciativa. Su talante está muy alejado de la docilidad y mansedumbre que predominaban en gran parte del mundo antes de la época moderna.

De Kay viajó por el territorio del Imperio otomano, pero no llegó a ver al sultán, Mahmut II. Otro estadounidense, Townsend Harris, vio al rey de Siam y al emperador de Japón, aunque en los dos casos tuvo que esperar varios meses. Emisario del Gobierno estadounidense, tenía una carta del presidente, Franklin Pierce, para el monarca siamés y, cuando por fin se le permitió entregársela, el trono estaba tan alto que le costó mucho cumplir su cometido. 12La distancia –tanto vertical como horizontal– es un atributo del poder, y lo mismo puede decirse del tiempo: los sultanes, reyes y emperadores hacían esperar mucho a sus inferiores, incluso a los dignatarios, e interponían un foso figurado entre ellos y el resto del mundo.

Hombre de negocios, Harris había pasado varios años en China, Siam y otros países asiáticos. También había sido el principal impulsor de la creación del City College de Nueva York (entonces conocido como la Free Academy), una gran institución pública en la que ricos y pobres se educaban juntos. 13En 1835, dos años después de que el comodoro Matthew C. Perry abriera Japón al comercio internacional, fue nombrado cónsul general de Estados Unidos en ese país, el primero de la historia.

Harris representaba muy bien el espíritu estadounidense, en el que se fundían la democracia, el ideal meritocrático y la iniciativa empresarial. En Siam le repelió ver a “todo el mundo postrarse ante sus superiores [incluso a los nobles en presencia del rey]. Esta costumbre lleva a la gente a buscar la compañía de sus inferiores” (véase ilustración de la p. 29). 14La negativa japonesa a tratar con extranjeros y comerciar con otros países ofendió a Harris. Según él, Estados Unidos tenía el derecho y la obligación de romper el aislamiento de Japón llevándole sus ideales y sus mercancías, esta relación sería beneficiosa para todos. Ya había llevado a cabo el mismo proyecto en Siam.

Harris esperó mucho tiempo, pero finalmente se le permitió acceder a la sala de audiencias imperial. Al entrar vio a los príncipes y otras personas notables postradas ante el sogún. 15Unos días más tarde, en una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores y otros dignatarios, expuso la filosofía estadounidense. Les explicó que la introducción de la máquina de vapor había cambiado el mundo y que, antes o después, Japón tendría que desechar su política aislacionista. El comercio internacional podía transformar el país en una gran potencia. Harris concluyó advirtiéndoles que les convenía (a ellos y al país) abrir Japón al mundo voluntariamente. Por si acaso no habían captado el mensaje, les amenazó con un ataque militar. 16Esta amenaza, como el propósito de apertura pacífica que había manifestado el comodoro Perry cinco años antes, se vio confirmada por la presencia de los buques de guerra estadounidenses.

El símbolo por excelencia de la jerarquía es la postración completa. Aquí en la corte de Napoleón III en Francia

Dos años después de su llegada al país, el 29 de julio de 1858, se firmó el tratado que deseaba Harris. Japón ordenó la apertura de los puertos de Shimoda y Hakodate a los barcos estadounidenses y permitió la presencia de un cónsul permanente en aquella ciudad. El tratado también establecía el principio de extraterritorialidad: los estadounidenses residentes en Japón estaban sujetos a las leyes de su país y al control del cónsul. 17

Japón abandonó así su aislamiento y no tardaría en emprender una campaña modernizadora: la Restauración Meiji. El establecimiento de relaciones comerciales no supuso, ciertamente, el reconocimiento de la existencia de ciudadanos con derechos, pero sí la incorporación de Japón a la “sociedad de Estados”, por utilizar la frase del príncipe austriaco Klemens von Metternich. “La política es –escribió– la ciencia que estudia los intereses vitales de los Estados […]. Dado que […] ya no existe ningún Estado aislado […] siempre habrá que considerar la sociedad de Estados la condición esencial del mundo moderno”. 18Metternich se refería únicamente a Europa. Sin embargo, después de que los británicos forzaran la apertura de China en la década de 1840 y los estadounidenses la de Japón en la década siguiente, los dos países asiáticos entraron a formar parte de esa sociedad, que pasaría de reunir imperios, reinos y principados a ser una comunidad de Estados nación , y ya no exclusivamente europea, sino global. Japón ingresó, efectivamente, en el mundo moderno el día en que firmó el tratado con Estados Unidos.

Читать дальше