Wegen der nährstoffreichen Blätter wurden Ulmen früher gerne als Schneitelbäume verwendet, welche man immer wieder auf einen Kopf zurückschnitt, um die dann intensiv wachsenden Wiederaustriebe als Viehfutter zu nutzen.

Verwendung findet vor allem die Flatter-Ulme auch als Stadtbaum.In der „Ulmenhauptstadt Europas“ Amsterdam hat man durch eine sehr wirksame Bekämpfungsstrategie (Impfung) und Pflegemaßnahmen die Krankheit relativ gut im Griff, und die Ulmen (dort vor allem Holländische Ulmen) stellen fast 90% der Straßenbäume – das macht Hoffnung. Andernorts setzt man vor allem auf resistente Sorten. Allerdings hat sich dabei in der Vergangenheit häufiger herausgestellt, dass sich vermeintlich resistente Sorten in höherem Alter – wenn sie für den krankheitsübertragenden Ulmen-Splintkäfer attraktiv werden – als doch nicht resistent erwiesen haben. Der Absterbeprozess in Alleen kann dann rasant voranschreiten, u. a. indem der verantwortliche Pilz sich über Wurzelverwachsungen ausbreitet. Dies alles betrifft jedoch am wenigsten die Flatter-Ulme, die in erstaunlicher Anzahl und in beeindruckender Vitalität mit Altbäumen in verschiedenen Regionen auftritt. Am meisten beeindruckt mich dies an der Elbe im Abschnitt von Dresden/Radebeul bis hinter Torgau. Hier findet man an ca. 100 km Flusslauf beidseits am Elbe-Radweg in den Auen noch über 1.000 vitale Altulmen – darunter besonders viele Solitäre ( Abbildung 6). Von hier stammt auch die „Torgauer Flatter-Ulme“, die sich gegenüber der Ulmenkrankheit als besonders resistent erwiesen hat. So kann die Flatter-Ulme auf Auenflächen teilweise die derzeit stark geschädigten Eschen und Schwarz-Erlen ersetzen.

Die Flatter-Ulme ist viel stärker von der anthropogenen Beseitigung ihrer Lebensräume am Flusslauf betroffen als von der Ulmenkrankheit: Auenwälder mit Überflutungsregime, Feuchtbiotope, mäandrierende Fließgewässer sind selten geworden, da die Landwirtschaft diese Flächen für Hochleistungs-Grünland favorisiert und Deiche als Hochwasserschutz nah an den Flüssen gebaut und kürzlich wieder erhöht wurden. Für die Flatter-Ulme wäre, wo das möglich ist, eine Deichrückverlegung hilfreich um wieder mehr Überflutungsraum zu schaffen.

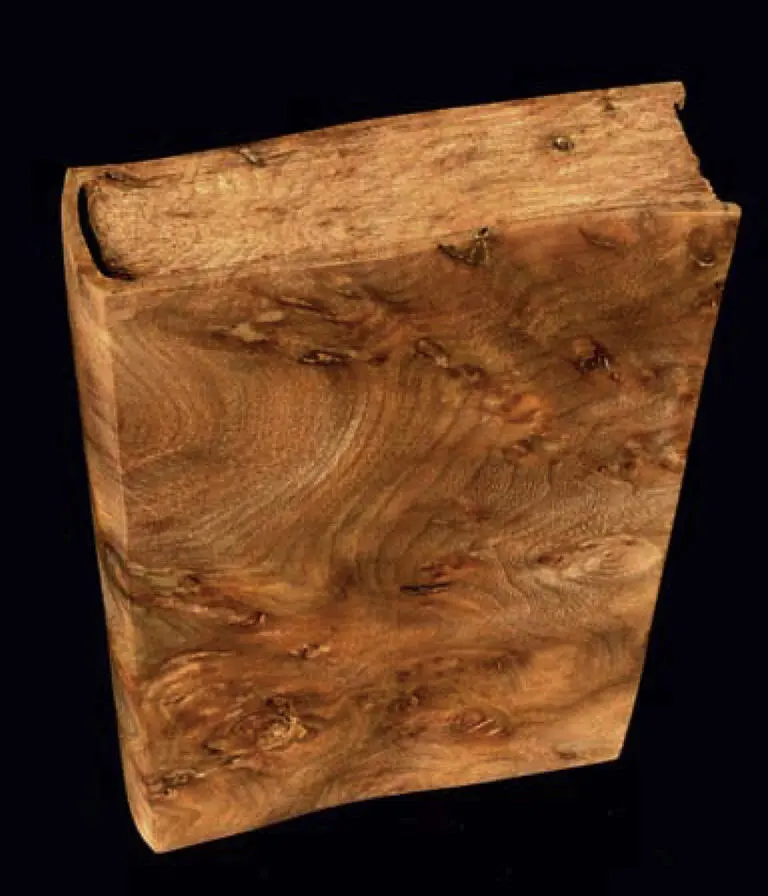

Abbildung 7: Rüstermaser als Holzbuch

Abbildung 8: Flatter-Ulme als Stadtbaum in kleinem Vorgarten

Man kann nur staunen, wie es die Flatter-Ulme schafft, in kleinen Vorgärten an Hauptverkehrsstraßen fernab eines Flusses zu überleben ( Abbildung 8). Sie hat ein beeindruckendes Anpassungspotenzial,welches durch die stark schwankenden natürlichen Wasserstandsverhältnisse in der Aue zu begründen ist: Von längeren Überflutungen bis zu langen extremen Austrocknungsperioden kommt alles immer wieder vor, damit muss ein Auenwaldbaum zurechtkommen. So gibt es auch sehr eindrucksvolle Alleen mit Flatter-Ulmen, z. B. bei Gadsdorf (südöstlich von Potsdam) und als Park-Allee auf der Grieserwiese in Landshut. Ulmen sind zudem beliebte Haus- und Hofbäume.

Die Innenrinde und Blätter wurden früher in der Heilkundebei rheumatischen Krankheitsbildern sowie gegen Hautausschläge, Gicht, Durchfall und Abszesse verwendet (Tee und Waschungen). Aus den Nusskernen kann ein schmackhaftes Öl gepresst werden.

Ulmen spielten wegen ihrer viel größeren Verbreitung und ihres markanten Habitus’ bereits seit dem Altertum eine Rolle in Mythologie und Brauchtum.Als Symbol der Trauer wurden bei den Griechen Ulmen in Totenhainen gepflanzt. Den Kelten war sie heilig, die Römer weihten sie dem Gott Merkur. In Skandinavien, dem Baltikum und Norddeutschland war die Ulme ein wichtiger Wächterbaum auf Bauernhöfen.

4 Sonstiges Interessantes

Wie sollen wir in Zukunft mit den Ulmen umgehen, wenn die Krankheit so ein hohes Risiko darstellt: Soll man nicht besser ganz auf die Verwendung und Pflanzung verzichten? Dies wäre fatal, denn dann wird es in Zukunft noch weniger Ulmen geben. Vielmehr sollte man entweder wieder mehr Flatter-Ulmen pflanzen oder vermeintlich resistente Sorten, verbunden mit der Hoffnung, dass die Krankheit irgendwann auch wieder an Bedeutung verlieren wird. Dieser Optimismus ist angebracht, denn auch viele andere Baumarten sind derzeit von schweren Krankheiten betroffen (z. B. Esche, Rosskastanie, Schwarz-Erle).

Dies ist vielleicht die wichtigste Botschaft zum Jahr der Flatter-Ulme: Es geht ihr blendend, zumindest in größeren Teilarealen ihres Verbreitungsgebietes – bei 1.000 Exemplaren mit einem Stammumfang über 2 m entlang der sächsischen Elbe habe ich aufgehört zu zählen: starke vitale Flatter-Ulmen mit reichlich Naturverjüngung. Streckenweise ist es mit Abstand die häufigste Auenbaumart in diesem Bereich, z. T. mit dichten, geschlossenen Wäldchen. Sie kann und sollte daher wieder viel mehr, auch außerhalb der Auen gepflanzt werden.

Literatur

ANDERSON, S. T.; HAVEMANN, K., 1976: Ulmus laevis at Krenkerup. Dansk-Dendrol. Arsskrift 4, 3, 7–20.

BARTELS, H., 1993: Gehölzkunde. Ulmer, Stuttgart.

BEAN, W. J., 1980: Trees and Shrubs Hardy in the British Isles. 8th. ed., Vol. IV.: Ulmus. 634–661.

BEDNARZ, Z.; SZWAGRZYK, J.; MINSENK, P.; JESIORSKI, A., 1992: Dendrochronological interpretation of tree ring width variability in elm, Ulmus laevis PALL. in the Mogilski Forest, southern Poland. Dendrochronologica 10, 63–76.

BOHNENS, J.; JANßEN, A., 1992: Ulme – Baum des Jahres 1992. Allg. Forst-Ztschr. 47 (12), 636–638.

Bundesamt für Naturschutz (BfN), 1996: Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. Landw.-Verlag, Münster.

Bundesamt für Naturschutz (BfN), 2018: Floraweb-Internet-Datenbank des BfN. Flatter-Ulme. www.floraweb.de[11.11.2018].

BUTIN, H., 2011: Krankheiten der Wald- und Parkbäume. 3. Aufl., Ulmer, Stuttgart.

Citree, 2018: Planungsdatenbank Gehölze für urbane Räume. www.tu-dresden.de/forstbotanik[11.11.2018].

DYLIS, N. V.; ZHUKOVA, V. M.; MICHALSKI, V.; ZSOMKA, S., 1981: Ulmus laevis -forests – a new forest formation in the Moscow region. Lesovedenie 3, 12–21.

ENDTMANN, J., 1967: Zur Taxonomie der mitteleuropäischen Sippen der Gattung Ulmus . Arch. Forstwes. 16, 6/9, 667–672.

ENDTMANN, J., 1993: Ulmen in Deutschland. Beitr. Gehölzk., 5–18.

GROSSER, D.; TEETZ, W., 1985: Einheimische Nutzhölzer, Bd. 11: Rüster. Deutscher Betriebswirte-Verlag, Bonn.

HARRIS, E., 1996: The European White Elm in Britain. Quarterly J. Forestry 90, 121–125.

JANSSEN, G.; HEWICKER, H.-A., 2006: Die Flatterulme ( Ulmus laevis Pall.) in Schleswig-Holstein – Verbreitung, Habitat und Vergesellschaftung, Gefährdung und Schutz. Drosera, 47–66.

KÖHLER-MEIER, B., 1988: Förderung seltener Baum- und Straucharten im Staatswald Bayerns: Nebenbaumarten im Nachzuchtprogramm der Landesanstalt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht. Inform. Bayer. Staatsforstverw. 1/88.

KÖSTLER, J. N.; BRÜCKNER, E.; BIBELRIETHER, H., 1968: Die Wurzeln der Waldbäume. Parey, Hamburg und Berlin.

KUMMER, M., 1974: Ulmenholz und seine Verwendung in der Slowakei. Holz-Zentralbl. 93, 1420–1421.

KÜßNER, R., 2002: Primäre Fruchtausbreitung von Flatter-Ulme und Winter-Linde. AFZ/Der Wald 5, 222–224.

LEHMANN, M., 2000: Reaktion von Gehölzen auf das Oderhochwasser im Jahre 1997. Gesunde Pflanzen 52, 5, 142–147.

Читать дальше