Wir verlangsamen unser Gehtempo und gehen der Sonne entgegen. Ich muss meine Augen schließen, so sehr blendet es, doch Hala scheint darauf vorbereitet zu sein und holt ihre Sonnenbrille aus der Jackentasche. Halb sportlich, halb chic sieht sie nun aus: mit einer Jogginghose, Turnschuhen und der goldenen Sonnenbrille.

Die Mittelschule im 18. Bezirk, in der sie unterrichtet, hat 95 Prozent Schüler*innen mit nichtdeutscher Muttersprache. Neben Hala gibt es jeweils eine Person für Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Türkisch und Romanes, die während des Unterrichts unterstützt und Aufgaben erklärt. Hala ist für die arabischsprachigen Schüler*innen zuständig. Am Anfang der Pandemie war alles sehr chaotisch: besorgte Eltern, gestresste Lehrer*innen und verwirrte Schüler*innen. „Das war eher wie ein Versuchslabor“, sagt Hala mit einem müden Lächeln und presst ihre Lippen zusammen. „Es gab keine Plattformen für E-Learning, wir haben Zettel ausgeteilt und schickten Aufgaben per Mail oder Whatsapp.“

„Für unsere Schüler*innen ist die Schule eine Art Befreiung von allen Nebenverantwortungen, die sie sonst für ihre Familien übernehmen müssen.“

In dieser Zeit wurden die Muttersprachenlehrer*innen zu Schlüsselfiguren. Sie hielten den Kontakt zu den Eltern und Schüler*innen. Hala rief eine Familie nach der anderen an, erkundigte sich nach dem Befinden und versorgte sie mit Informationen über die neuesten Regierungsbeschlüsse, Covid-19 und wie der Unterricht funktionieren wird. Schwierig war, dass ständig neue Beschlüsse kamen und alle sich immer wieder neu orientieren mussten. „Bei manchen Kindern ist der Kontakt komplett abgebrochen. Es gab keine Reaktion auf E-Mails, Whatsapp-Nachrichten oder sonstwas.“ Durch die Telefonate merkte sie, dass es für manche Schüler*innen sehr herausfordernd war, zu Hause zu lernen, und immer schwieriger wurde, je länger die Situation andauerte. „Für unsere Schüler*innen ist die Schule eine Art Befreiung von allen Nebenverantwortungen, die sie sonst für ihre Familien übernehmen müssen: behördliche Anrufe, Übersetzen, E-Mails für die Eltern verfassen, mit den jüngeren Geschwistern lernen, das kostet alles Zeit und Nerven. Viele haben zu Hause nicht einmal einen Tisch, um ihre Hausübungen zu machen.“

An der Schule wurde ein Betreuungsdienst angeboten. Sieben Lehrer*innen meldeten sich dafür, darunter auch Hala. Zwei- bis viermal pro Woche fuhren sie zur Schule. Schüler*innen, deren Eltern zur Arbeit gehen mussten, konnten so in die Schule kommen, es durfte aber kein normaler Unterricht für sie abgehalten werden, um die anderen nicht zu benachteiligen. Währenddessen wurde alles auf E-Learning umgestellt, die Schüler*innen in der Schule mussten sich in den Unterricht einwählen, doch es gab zu wenige Laptops, und das Internet in der Schule war zu langsam.

Für Eltern wurde eine Art App entwickelt, die das Mitteilungshelft ersetzen sollte, doch da kam es vor, dass die Kinder für ihre Eltern unterschrieben. Hala konnte die Schwierigkeiten ihrer Schüler*innen gut verstehen, sie selbst musste mit ihren zwei Töchtern einen Laptop teilen. „Ich hielt den Unterricht manchmal auf dem kleinen Bildschirm meines Smartphones“, sagt sie. Sie konnte nie alle ihre Schüler*innen auf einmal sehen. Weder den Schüler*innen noch dem Lehrpersonal wurde das nötige Equipment zur Verfügung gestellt. Vielen Lehrer*innen fehlte außerdem das Know-how, um die Inhalte interaktiv zu gestalten und so die Aufmerksamkeit der Schüler*innen zu bekommen.

Nach den Sommerferien durften alle wieder normal in den Unterricht. Für Hala war es irritierend, schön, aber auch besorgniserregend, denn sie machte sich Sorgen um ihre älteren Kolleg*innen, die schutzlos in vollen Klassen standen und Unterricht hielten. Für manche hätte eine Corona-Erkrankung das Ende bedeuten können. Zu dieser Zeit wurden weder Lehrer*innen noch Schüler*innen getestet, Maskenpflicht herrschte nur auf den Gängen, vieles war noch nicht genau geregelt.

Ich frage Hala, ob es für die Lehrer*innen, die diesem Risiko ausgesetzt waren, eine Art Prämie gab, und ob in der Politik nachhaltige Maßnahmen für eine bessere Ausstattung der Schulen und sicheren Unterricht besprochen wurden. Leider nein, sagt Hala. Auch wenn die Probleme an den Schulen jetzt durch die Pandemie so sichtbar wurden wie noch nie, seien noch keine Verbesserungen in Aussicht gestellt worden.

Wir setzen uns auf eine Bank. Hala wird vom Anruf ihrer Tochter unterbrochen, die nach ihrem Mathebuch sucht. Nachdem Hala präzise Anweisungen gegeben hat, entschuldigt sie sich und sagt nachdenklich: „Ich liebe es, Lehrerin zu sein. Ich versuche, meinen Schüler*innen viele Perspektiven aufzuzeigen. Ich sage ihnen: Ihr könnt eure Stärken einsetzen, ihr könnt euch immer weiterentwickeln, ihr könnt leiten, führen und inspirieren. Ihr könnt die Gesellschaft positiv mitgestalten.“

Sie starrt auf den Boden und zeichnet mit ihrem Turnschuh einen Kreis in die Erde. Leider stehen Halas Schüler*innen nicht alle Türen offen, weil sie nicht ausreichend Unterstützung bekommen. Als Lehrerin fühlt sich Hala im Stich gelassen. „Es sind zu viele Schüler*innen, um auf die Bedürfnisse von jedem und jeder Einzelnen einzugehen und sie so zu fördern, wie es notwendig wäre. Viele haben Probleme, die sie vom Lernen ablenken: Traumata, keine stabilen Wohnbedingungen, Existenzängste, und dann dieser gesellschaftliche Druck, der besonders auf Kindern liegt, die solche Schulen besuchen.“

„Es sind zu viele Schüler*innen, um auf die Bedürfnisse von jedem und jeder Einzelnen einzugehen.“

Wir stehen auf und bewegen uns Richtung Ausgang. Hala dreht sich zu mir und teilt mir eine ihrer weiteren Sorgen mit. Sie erzählt, was sie zu Hause an ihren Töchtern beobachtet. „Ich merke, wie meine eigenen Kinder abstumpfen, wie wenig Verständnis sie anderen gegenüber haben. Ein halbes Jahr Isolation und kaum Interaktion mit anderen Menschen hat viel verändert.“

Ihre Kinder sehnen sich nach Normalität, wollen ihre Freund*innen treffen, sie zu Hause besuchen und ausgehen, sie halten keinen Abstand mehr, werden unvorsichtig. „Wenn sie zu viel meckern, muss ich sie daran erinnern, wie privilegiert sie sind, weil sie jung und gesund sind. Sie sollen an ihre Oma denken.“

Doch irgendwie kann ich Halas Kinder gut verstehen.

„Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, um den Berufsgruppen, die unsere Gesellschaft tragen, jene Wertschätzung zukommen zu lassen, die sie verdienen. Es braucht mehr Gehalt, kürzere Arbeitszeiten, mehr Personal und echte Entlastung.“

Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA

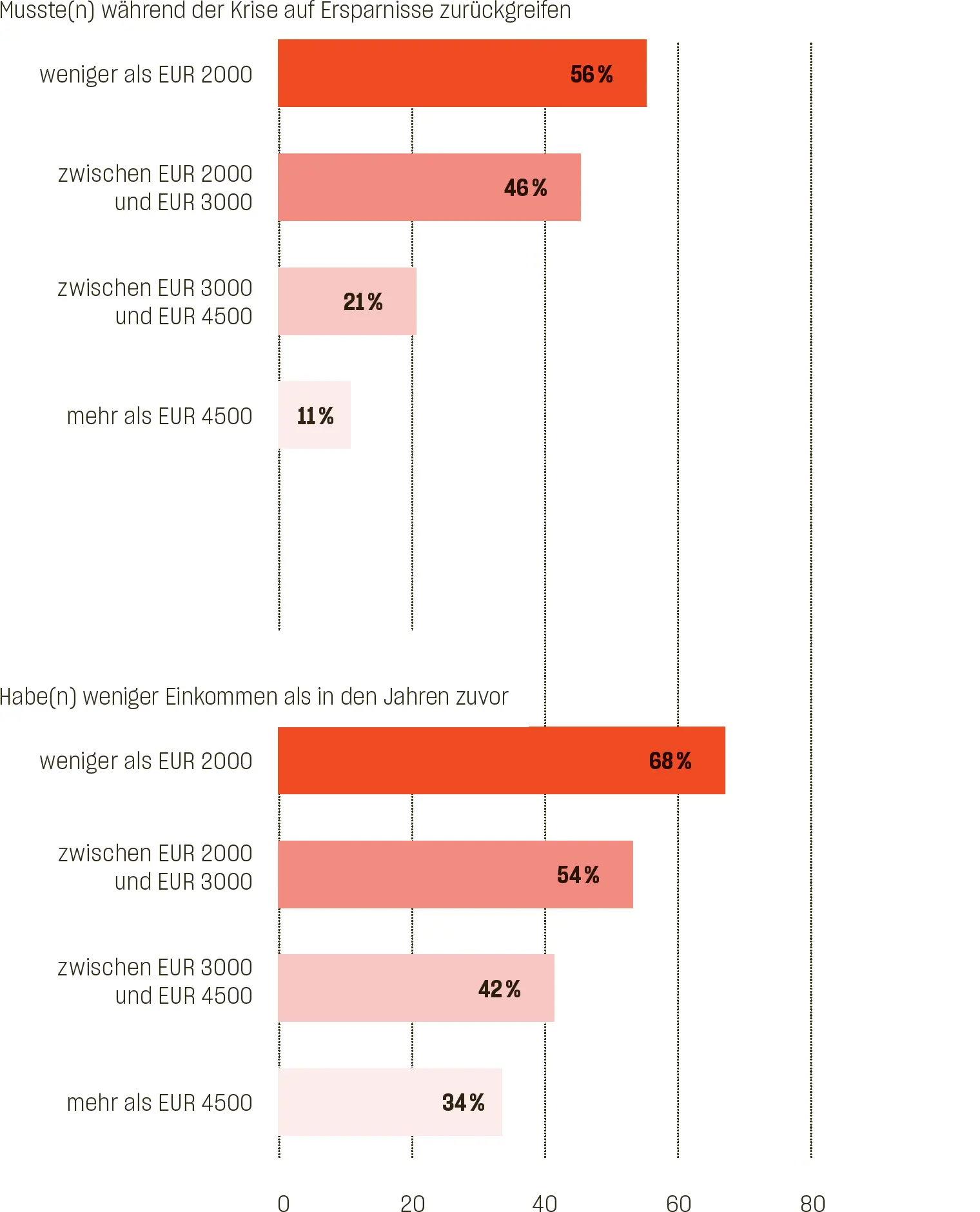

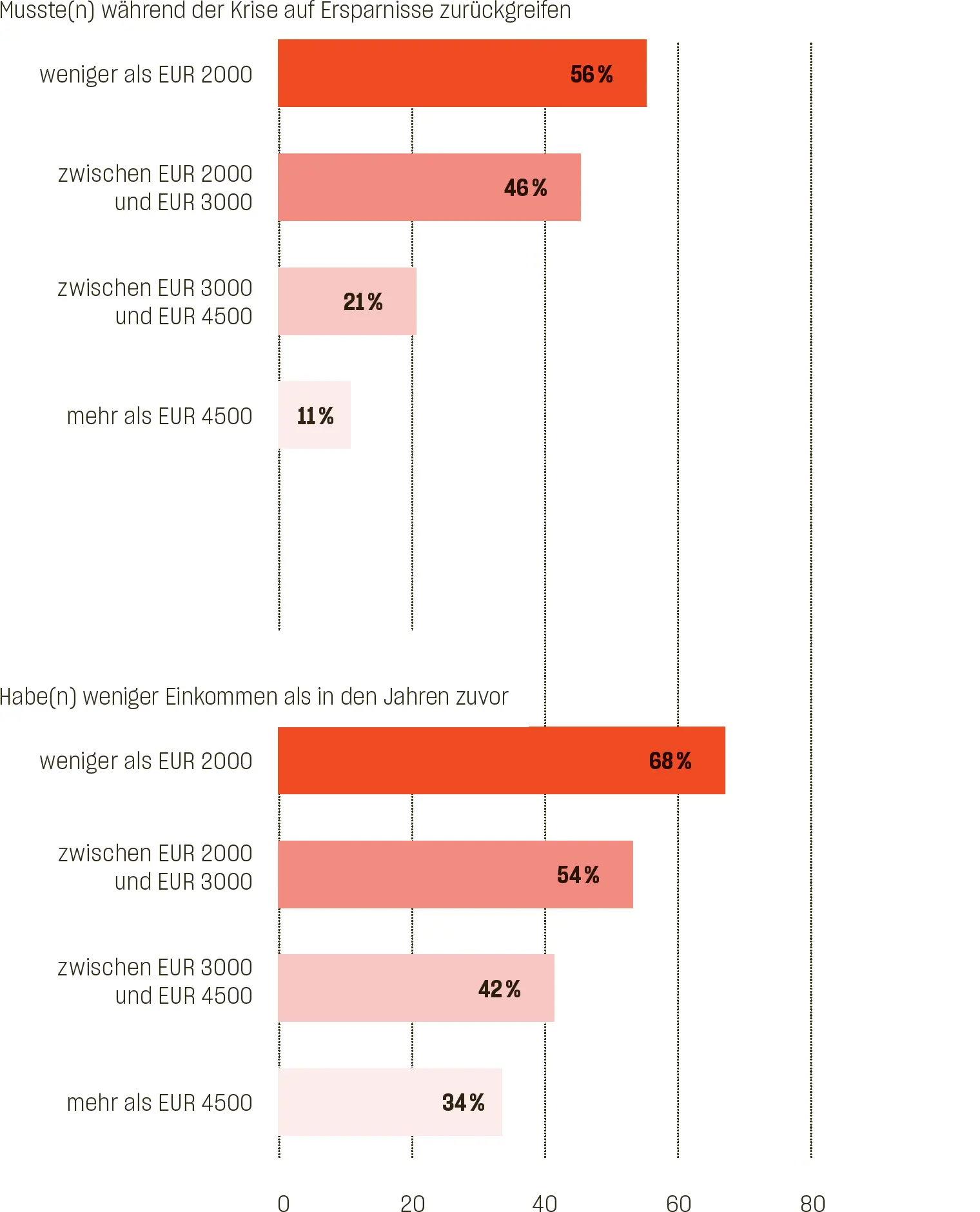

Nicht alle Eltern trifft die Corona-Krise gleich hart

Geringverdienende haben kaum Ersparnisse – bräuchten sie aber am dringendsten

Quelle: SORA – Institute for Social Research / Momentum Institut

Diana, 29

Betreuerin in einer privaten

Kinderwohngemeinschaft

Kurz bevor ich aus dem Haus gehe, wird es windig und kalt. Ich will den Spaziergang mit Diana absagen, aber sie ist schon unterwegs. Also schnappe ich mir noch schnell meinen Schal und laufe los. Natürlich komme ich ein bisschen zu spät. Diana wartet schon bei der U-Bahn-Station. Mit ihrer hellen Mütze fällt sie mir gleich auf. Wir spazieren Richtung Auer-Welsbach-Park, zwischen bellenden Hunden und schreienden Kindern.

Seit Juli 2020 arbeitet Diana als Betreuerin in einer privaten Kinderwohngemeinschaft im 8. Bezirk in Wien. Nebenbei macht sie eine Ausbildung zur Sozialpädagogin und Kunsttherapeutin. Davor war sie bei den Kinderfreunden und im Jugendzentrum tätig. In der Wohngemeinschaft im Reihenhaus wohnen sechs Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren. Welche Kinder den WG-Platz bekommen, wird von der Magistratsabteilung 11 (Wiener Kinder- und Jugendhilfe) und der Hausleitung gemeinsam entschieden. Meist sind es Kinder, die aus ihrem Elternhaus geholt wurden, weil sie dort Gewalt oder anderen Konflikten ausgesetzt waren. Die Kinder und Jugendlichen bleiben unterschiedlich lange dort, bis sich die Situation mit ihren Eltern geklärt hat, oder bis zu ihrer Volljährigkeit, was mehrere Jahre dauern kann.

Читать дальше