Moderne Fahrzeuge verfügen in der Regel über ein System aus Sicherheitsgurten, Gurtstraffern und Airbags (Rückhaltesysteme), um die Fahrzeuginsassen bei einem Unfall vor Verletzungen zu schützen. Über das Steuergerät dieser Rückhaltesysteme können bei Erkennung eines Unfalls automatisch Teile des Antriebs abgeschaltet werden, um potenzielle Gefahren zu reduzieren.

|

Merke: Die durch das Steuergerät der Rückhaltesysteme (Airbagsteuergerät) ausgelösten Sicherheitsfunktionen können nur greifen, wenn der Unfall auch durch die angeschlossene Sensorik erkannt wurde. |

Bei Fahrzeugüberschlägen oder auch bei einem schweren Heckaufprall werden bei vielen Fahrzeugen keine Airbags ausgelöst. In diesen Situationen ist es deshalb von der vorhandenen Sensorik und der Programmierung anhängig, ob ein Signal zum Abschalten des Antriebs gesendet wird. Nicht alle Unfallsituationen können sicher von der Sensorik der Rückhaltesysteme erkannt werden!

Bei Fahrzeugen, die nicht mit Rückhaltesystemen ausgestattet sind (z.B. Kleinserienfahrzeuge, Lkw, Busse), erfolgt ggf. keine Abschaltung des Antriebs bei einem Unfall. In einigen Fällen ist in derartigen Fahrzeugen ein Trägheitsschalter (Inertia Switch) eingebaut, welcher auf Beschleunigungen oder Verzögerungen reagiert, die gewisse Grenzwerte überschreiten. Ob ein solcher Trägheitsschalter vorhanden ist und ausgelöst hat, lässt sich von außen jedoch nicht erkennen.

|

Merke: Ausgelöste Airbags sind ein Indiz dafür, dass die Sensorik des Rückhaltesystems den Unfall erkannt hat und das Antriebssystem abgeschaltet wurde. Es gibt aber auch Unfallsituationen, die von der Sensorik nicht erkannt werden können oder Fahr[12]zeuge, die über keine Sensorik zur Unfallerkennung verfügen. Deshalb sollte immer eine manuelle Abschaltung vorgenommen werden! |

Zudem ist es grundsätzlich möglich, dass der Antrieb z.B. auch bei der Erkennung einer Leckage (gasbetriebene Fahrzeuge) abgeschaltet wird. Allerdings gilt hier wie für alle diese Abschaltmechanismen, dass entsprechende Detektionsmöglichkeiten im Fahrzeug vorhanden sein müssen, was (außer bei einigen Versuchsfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb) aktuell nicht der Fall ist.

Auch ein Brand des Fahrzeuges kann durch die vorhandene Sensorik heute i.d.R. nicht erkannt werden. Hieraus folgt, dass ein brennendes Fahrzeug (je nachdem in welchem Zustand es verlassen wurde) eingeschaltet sein kann oder während des Brandes aktiviert werden könnte.

|

Achtung: Bei Fahrzeugbränden (ohne vorausgehenden Unfall) erfolgt i.d.R. keine Abschaltung des Fahrzeugantriebs. |

Grundsätzlich ist eine sichere Abschaltung des Fahrzeugantriebs bei Erkennung eines Störfalls auch von der Funktion der Abschaltmechanismen abhängig. So ist z.B. denkbar, dass elektromagnetische Absperrventile (vgl. Kapitel 3.2) so beschädigt werden, dass diese nicht mehr schließen können oder dass Schutzrelais (vgl. Kapitel 5.3) »zusammenkleben« können und so der Stromfluss nicht unterbrochen wird.

Verhinderung einer Explosion der Betriebsmittelspeicher (Tanks)

Durch Sicherheitseinrichtungen soll verhindert werden, dass von den Kraftstoffen und deren Speichern eine Gefahr ausgeht. Dies betrifft insbesondere alle Tanks für gasförmige Stoffe, da der Innendruck bei einer Temperaturerhöhung, z.B. infolge eines Fahrzeugbrandes, steigt und die Gefahr besteht, dass die Tanks bersten. Aus diesem Grund müssen die Tanks mit Sicherungen (sog. PRD – Pressure Relief Device) ausgestattet sein, die bei einem zu hohen Innendruck oder einer zu hohen Temperatur das Gas gezielt abblasen. Gleiches gilt auch für Hochvoltbatterien, deren Gehäuse über Überdrucköffnungen verfügen, die im Bedarfsfall einen unzulässig hohen Druckanstieg im Batteriegehäuse verhindern sollen.

[13]2 Benzin- und Dieselantrieb

Der Fahrzeugantrieb mit Benzin- bzw. Diesel ist der am häufigsten verwendete Fahrzeugantrieb. Durch den Einbau des Kraftstofftanks im Bereich über bzw. vor der Hinterachse soll eine Beschädigung des Tanks und ein Austritt von Betriebsmitteln bei einem Unfall verhindert werden. Die Brandgefahr ist am geringsten, wenn kein Kraftstoff austritt.

Um die weitere Förderung von Kraftstoff zu unterbinden, wird bei vielen Fahrzeugen bei der Erkennung eines Unfalls automatisch die Kraftstoffpumpe abgeschaltet. Diese kann dann keinen Kraftstoff mehr fördern, der sich z.B. an heißen Teilen im Motorraum entzünden könnte. Ist die Fahrzeugbatterie außerhalb des Motorraums verbaut, wird ggf. auch eine sogenannte Sicherheitsbatterieklemme verwendet. Diese trennt die Batterie-Plusleitung zum Motorraum pyrotechnisch ab, um dort Kurzschlüsse zu verhindern. Die weiteren elektrischen Systeme des Fahrzeugs, z.B. die Rückhaltesysteme sowie die Beleuchtung (Warnblinkanlage), werden aber weiter mit Spannung versorgt.

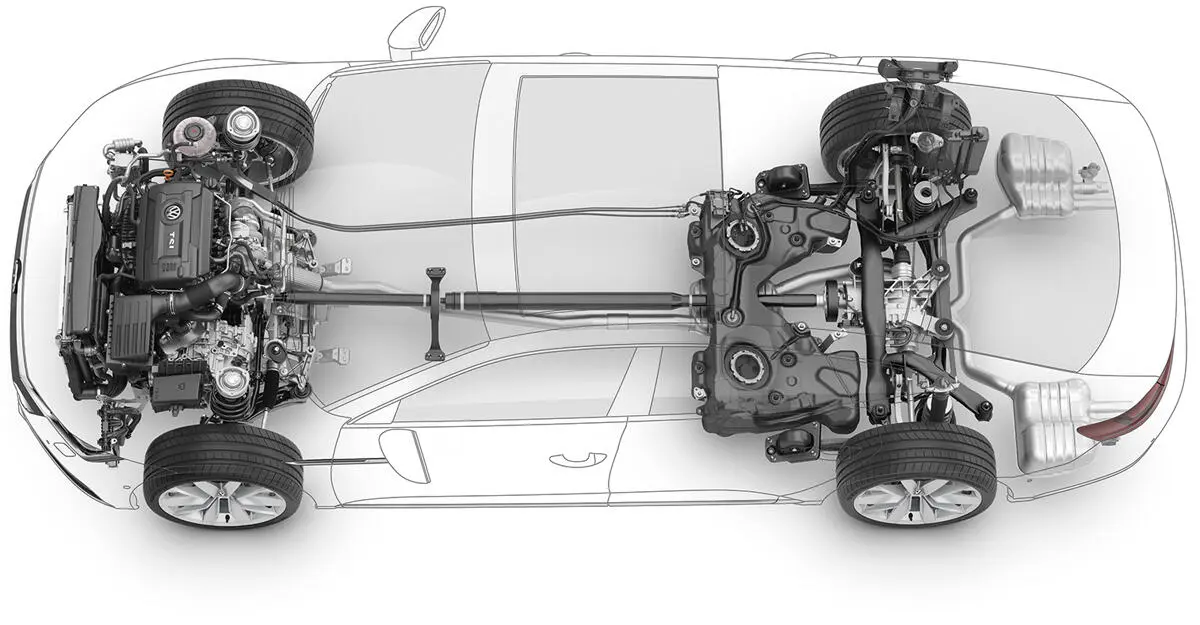

Bild 2: Der Kraftstofftank wird bei vielen aktuellen Fahrzeugen im Bereich vor der Hinterachse eingebaut und ist so gut gegen unfallbedingte Beschädigung geschützt. (Grafik: Volkswagen AG)

[14]3 Erdgasantrieb

3.1 Funktion des Erdgasantriebs

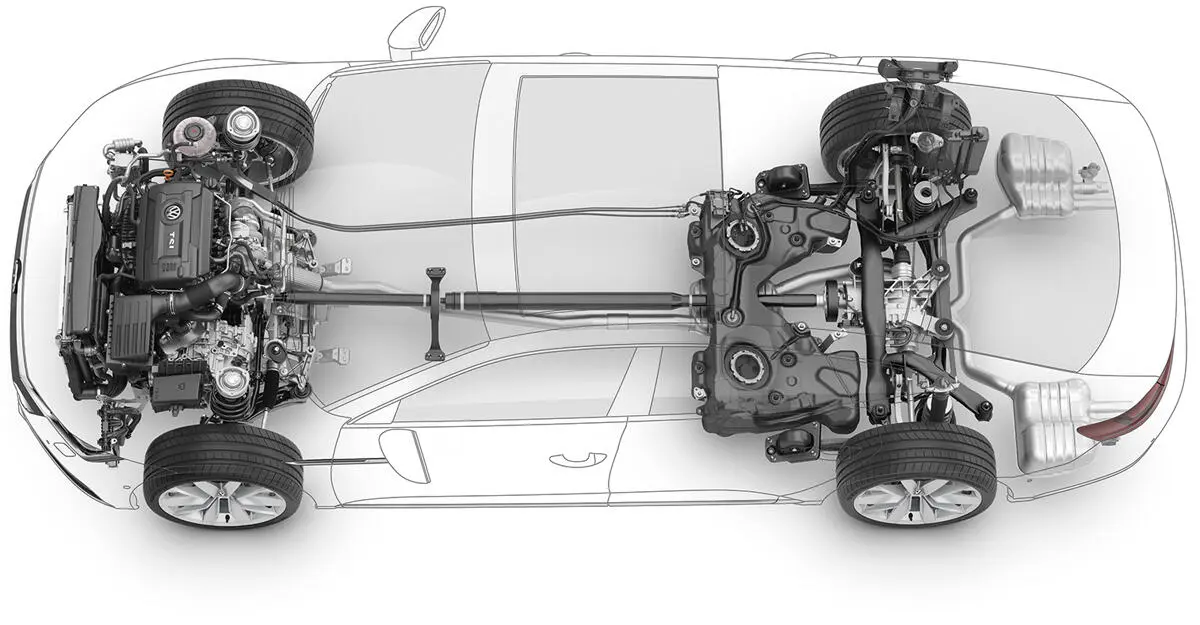

Bild 3: Dieser Audi A5 Sportback g-tron verfügt über einen Erdgasantrieb, kann aber auch mit Benzin betrieben werden. (Grafik: Audi AG)

Fahrzeuge mit Erdgasantrieb (komprimiertes Erdgas, auch CNG = Compressed Natural Gas oder GNC = Gaz Naturel Comprimé) werden von vielen Herstellern in Serie produziert und ab Werk zum Kauf angeboten. Grundsätzlich ist auch der nachträgliche Einbau einer Erdgasanlage möglich, aber in Anbetracht der Verfügbarkeit von Serienfahrzeugen nicht sehr gängig.

Erdgasfahrzeuge sind sowohl in monovalenter Ausführung (d.h. ohne Benzintank bzw. mit einem Benzin-Nottank) als auch in bivalenter Ausführung erhältlich. Die Fahrzeuge verwenden einen herkömmlichen Verbrennungsmotor (Ottomotor). Anstatt eines Benzin-Luft-Gemisches wird ein Erdgas-Luft-Gemisch in den Zylindern verbrannt. Der Fahrer kann in der Regel mit einem Schalter wählen, ob das Fahrzeug mit Benzin oder Erdgas betrieben werden soll.

Um eine ausreichende Menge Erdgas mitführen zu können, sind im Fahrzeug in der Regel mehrere Erdgastanks montiert, wobei der maximale Druck je Tank ca. 200 bar beträgt. Je nach Anzahl und Größe der Tanks reicht die Erdgasmasse von ca. 26 kg bei Pkw bis zu 250 kg bei Bussen. Die Erdgastanks können sowohl aus Stahl als auch aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK) bestehen. Die Tanks sind dabei so [15]stabil, dass eine mechanische Beschädigung durch einen Unfall sehr unwahrscheinlich ist (vgl. auch Egelhaaf und Rücker, 2006).

Erdgastanks befinden sich i.d.R. an geschützten Einbauorten und können entweder längs oder quer zur Fahrtrichtung eingebaut sein. Gängige Einbauorte sind der Bereich der Hinterachse, der Mitteltunnel des Fahrzeugs sowie der Kofferraum. Bei Transportern und Lkw sind die Tanks häufig am Fahrgestellrahmen montiert. Bei Bussen befinden sich die Tanks in der Regel auf dem Fahrzeugdach. Von den Gastanks wird das Gas über Leitungen aus Edelstahl dem Verbrennungsmotor zugeleitet. Erdgasleitungen verlaufen bei Pkw (parallel zu den Kraftstoffleitungen) im Bereich des Fahrzeugbodens. Bei Bussen ist es allerdings möglich, dass Erdgasleitungen auch in Fahrzeugsäulen verlaufen.

Читать дальше

![Edzard Ernst - Trick or Treatment. The Undeniable Facts about Alternative Medicine [Electronic book text]](/books/151762/edzard-ernst-trick-or-treatment-the-undeniable-fa-thumb.webp)