Nach Aleida Assmann hat Verschweigen meist mit «Schuld und Scham» zu tun. Es fehlt «der Wille zur Thematisierung» 42und dient dazu, vor «etwas Irritierendem, Unbewältigtem und Unpassendem» die Augen zu verschliessen. 43Möglicherweise hat also das Schweigen über die späte Einführung des Frauenstimmrechts im kollektiven Gedächtnis der Schweiz etwas mit Schuld und Scham zu tun?

Es kann aber auch sein, dass die Verweigerung des Stimmrechts noch immer nicht wirklich als Unrecht begriffen wird. Man(n) sich nach wie vor im Recht dünkt. Schliesslich waren die patriarchalen Geschlechterverhältnisse doch schlicht selbstverständlich.

Vielleicht aber wird es inzwischen sogar als Unrecht erkannt. Dies offiziell als solches anzuerkennen, wäre jedoch etwas anderes. So gab es bislang noch keinen öffentlichen Akt der Entschuldigung. Eher findet man Versuche, sich und anderen immer wieder zu bestätigen, dass es kein Unrecht war – obwohl es spätestens, wie gezeigt, mit der Botschaft von 1957 als solches gewusst war. Ein solches Eingeständnis würde einen Bruch bedeuten. Doch kollektive Identität lebt von Kontinuität und Selbstgewissheit. Auch gälte es dann, eine andere Geschichte der Schweiz zu erzählen, eine, die nicht nur von Stolz über die eigenen (männlichen) Taten geprägt ist, wie es im Narrativ des kollektiven Gedächtnisses der Schweiz bislang der Fall ist. Mit der Bewältigung von Unrecht tun sich viele Gesellschaften in ihrem Bedürfnis nach positiver Selbststilisierung schwer; die Schweiz ist da keine Ausnahme. Dies hat sich auch an der Verdrängung des Unrechts im Zweiten Weltkrieg gezeigt oder am langen Schweigen über das Unrecht an den «Verdingkindern» sowie im Zuge der eigenen Kolonialgeschichte.

Aber möglicherweise geht es noch um etwas anderes: An die Geschichte des Kampfes um das Frauenstimmrecht zu erinnern hiesse, aufmerksam zu machen auf die zutiefst männerbündische Struktur der Schweiz. Hiesse, den Blick auf mögliche Reste des patriarchalen Verständnisses in Demokratie und Gesellschaft zu richten sowie auf die tiefsitzende Auffassung natürlicher Geschlechterdifferenzen und der damit verbundenen Legitimierung der Diskriminierung von Frauen*. Die derzeit heftigen Polemiken von konservativen bis rechtsextremen Personen und Gruppen gegen den Feminismus und inzwischen mehr noch gegen die Geschlechterforschung, die sowohl am wissenschaftlichen Erinnern arbeiten als auch am Aufzeigen der nach wie vor heteropatriarchalen Gesellschafts- und Geschlechterordnung, machen nur zu deutlich, wie stark der Wille zur Bewahrung, wenn nicht Reaktivierung traditioneller Geschlechterverhältnisse ist. Schweigen vermeidet solch offizielles Erinnern an ebendiese patriarchale Struktur.

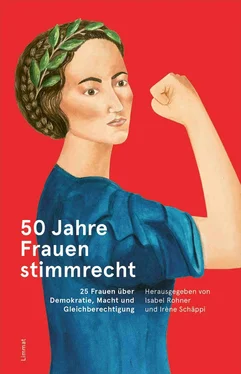

Die Feierlichkeiten 2021 zum 50-jährigen Jubiläum der Gewährung des Stimmrechts für Frauen wäre allerdings eine optimale Gelegenheit, dieses Schweigen zu durchbrechen. Eine Chance, einen (selbst)kritischen Blick auf die – bei allem Wandel – nach wie vor diskriminierenden Geschlechterverhältnisse und das patriarchale Verständnis von Demokratie zu richten. Eine Chance, diese Geschichte des Kampfes zu einem Teil des kollektiven Gedächtnisses der Schweiz werden zu lassen. Mehr noch: Es ist eine Chance, endlich offiziell anzuerkennen, dass die Verweigerung des Stimmrechts Unrecht war. Es ist an der Zeit.

Anmerkungen

1Beatrix Mesmer: Staatsbürgerinnen ohne Stimmrecht. Zürich 2007; Yvonne Voegeli: Zwischen Hausrat und Rathaus. Zürich 1997.

2Meta von Salis: Die unerwünschte Weiblichkeit. Hg. von Doris Stump. Zürich 1988: 34. Von Salis war die erste promovierte Historikerin der Schweiz und eine bekannte Aktivistin für Frauenrechte.

3Julie von May von Rued: Frauen-recht; in: Bund, 17. und 24. Oktober 1869: 3.

4Ebd: 4.

5Marie Goegg-Pouchoulin: Die Rede von Marie Goegg in Bern 26.9.1868, FrauenMediaTurm, das Archiv und Dokumentationszentrum, www.frauenmediaturm.de/themen-portraets/feministische-pionierinnen /marie-goegg/auswahlbibliografie/rede-in-bern (Zugriff am 10.4.2020).

6Bundesblatt Nr. 10. Bern. 7.3.1957: 697. Die Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten vom 22.2.1957 ist eine ausführliche Stellungnahme des Bundesrates anlässlich zweier Postulate von Ständerat Picot und Grendelmeier zu dieser Thematik (im Folgenden zit. als Botschaft).

7Siehe Olympe de Gouges [1791]: Deklaration der Rechte der Frau und Bürgerin. In: Schröder, Hannelore (Hg.): Die Frau ist frei geboren. Texte zur Frauenemanzipation. Bd. I 1789–1870, München 1979.

8Botschaft 1957: 697.

9Ebd.: 782.

10Ebd.: 783.

11Der letzte kantonale Versuch wurde 1989 im Kanton Appenzell unternommen. Vgl. hierzu in diesem Buch den Beitrag von Isabel Rohner.

12Botschaft 1957: 699.

13Botschaft 1957: 700.

14Ebd.

15Beide Vereine umfassten immerhin fast 40 Prozent der Schweizer Frauen.

16Botschaft 1957: 727; siehe Yvonne Voegeli: Zwischen Hausrat und Rathaus. Zürich 1997: 333.

17Iris von Roten: Frauenstimmrechts-Brevier. Basel 1959: 13.

18Botschaft 1957: 782f.

19Ebd.: 680.

20Ebd.: 674.

21Siehe Botschaft 1957: 733f. zum Selbstbestimmungsrecht und der Frage, ob dies nicht ein Menschenrecht ist, das nun auch den Frauen «als Gebot der Demokratie» (ebd. 734) zugesprochen werden muss.

22Ebd.: 740.

23Caroline Arni: Republikanismus und Männlichkeit in der Schweiz. In: Der Kampf um gleiche Rechte. Hg.: Schweizerischer Verband für Frauenrechte. Basel 2009: 20–31.

24Botschaft 1957: 666.

25Ebd.: 668.

26Ebd.

27Ebd.: 670.

28Ebd.: 730.

29Ebd.: 731.

30Ebd.

31Ebd.

32Maihofer: Geschlechterdifferenz – eine obsolete Kategorie? In: Grisard, Dominique/Jäger, Ulle/König, Tomke (Hg.): Verschieden sein. Nachdenken über Geschlecht und Differenz. Sulzbach/Taunus 2013: 27ff.

33Botschaft 1957: 731.

34Ebd.: 732.

35Ebd.

36Ebd.: 735.

37Ebd.

38Ebd.

39Ebd.: 771.

40Ebd.: 795.

41Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. München 2018: 35ff.

42Aleida Assmann: Formen des Schweigens; in A. Assmann/J. Assmann (Hg.): Schweigen. Paderborn 2013: 57.

43Ebd.: 60.

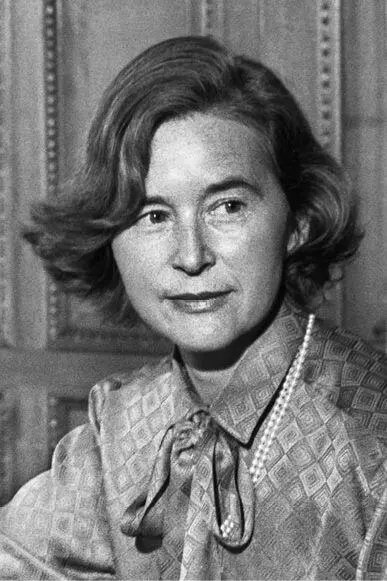

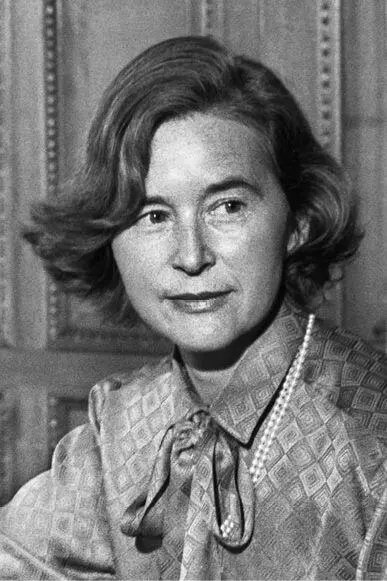

«Ich wollte in jeder Beziehung so gut sein, dass niemand sagen kann: Die Frauen können das nicht.»

Foto Keystone

Elisabeth Kopp, geboren 1936, war von 1984 bis 1989 die erste Bundesrätin der Schweiz und damit die erste Frau in der Landesregierung. Sie hat Jura studiert und setzte sich früh fürs Frauenstimmrecht ein. Als Gemeinderatsmitglied ab 1970 und ab 1974 als erste Gemeinderatspräsidentin in der Deutschschweiz engagierte sie sich jahrelang auch auf kommunalpolitischer Ebene.

Ganz oder gar nicht – ein bisschen gleichberechtigt sein geht nicht

Elisabeth Kopp, erste Bundesrätin der Schweiz, im Gespräch mit Isabel Rohner und Irène Schäppi

Frau Kopp, 2021 feiern wir in der Schweiz 50 Jahre Frauenstimmrecht. Was bedeutet Ihnen das persönlich?

Es ist ein Jubiläum. Aber ich hätte das Frauenwahlrecht lieber 50 Jahre früher gehabt. Zumindest ist es 1971 gekommen. Das war sehr spät – aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Das ist unsere Geschichte, und wir müssen das Beste daraus machen.

Können Sie sich noch an die erste Abstimmung über das Frauenstimmrecht 1959 erinnern?

Oh ja. Ich war damals in einem der letzten Semester meines Jurastudiums an der Universität Zürich. In einer Pause haben wir in einer Gruppe von Studentinnen und Studenten über das Frauenstimmrecht und die anstehende Abstimmung diskutiert. Ich war natürlich dafür – und viele Männer dagegen, hauptsächlich einer. Ich erinnere mich noch genau, wie dieser junge Mann zu mir gesagt hat: «Also weisst du, Elisabeth, ich verstehe das überhaupt nicht, dass du dich so einsetzt für das Frauenstimmrecht. Du bist doch sonst eine ganz normale Frau.» Ich habe ihn angeschaut und geantwortet: «Ja, ich bin eine ganz normale Frau – und genau darum setze ich mich für das Frauenstimmrecht ein!» Das muss man sich mal vorstellen: So etwas kam von einem jungen Mann, der Jura und die Menschenrechte studierte – und der fand es abnormal, dass eine Frau sagt: «Wir wollen die gleichen Rechte wie Männer!» Meine Antwort ist ihm eingefahren. Gescheitert ist die Abstimmung 1959 trotzdem.

Читать дальше