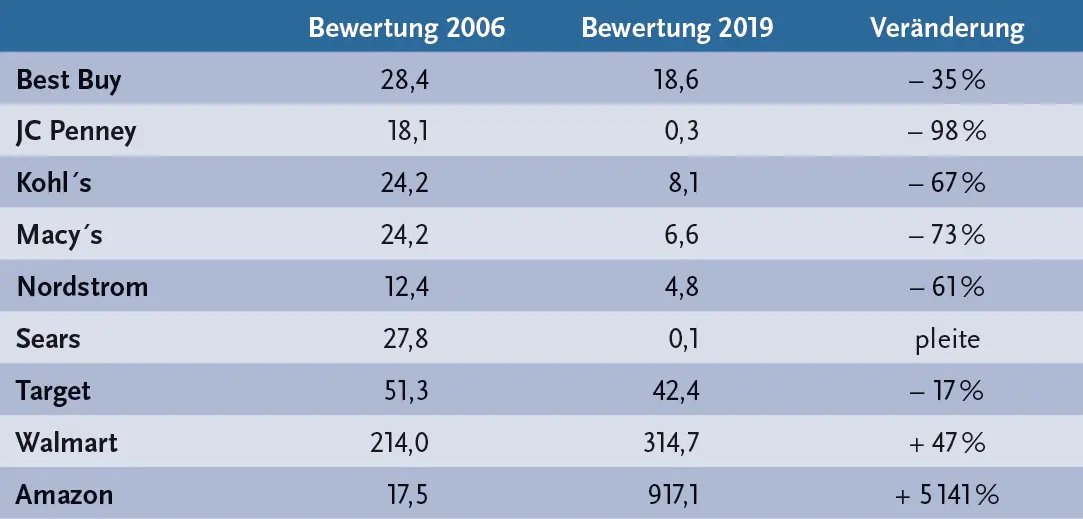

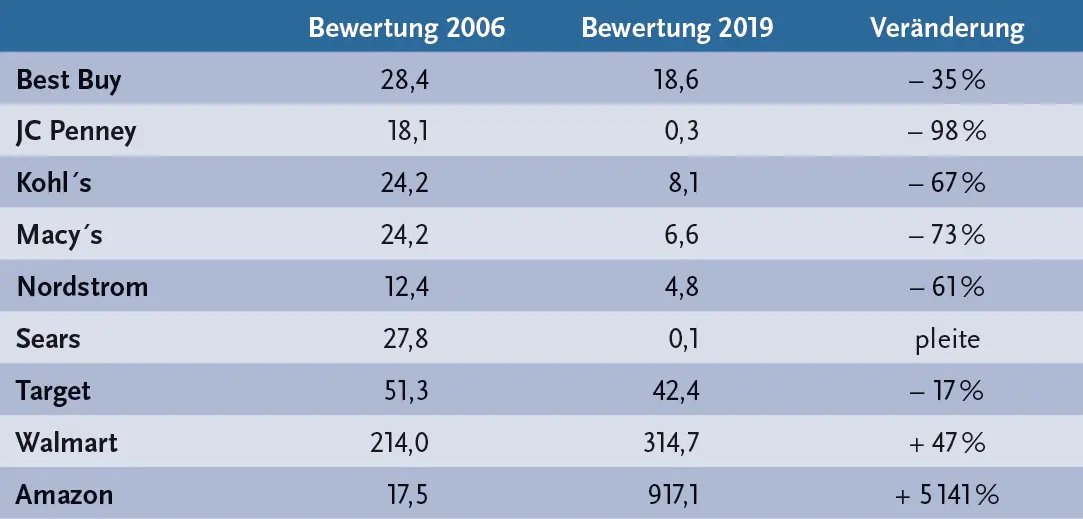

Im Vorwort der zweiten Auflage hatten wir uns noch gefragt, warum alle Unternehmen so sein wollen wie Zalando. Mittlerweile muss auch Zalando aufpassen, in der Plattformökonomie (oder, um es anders zu formulieren, im E-Commerce 2.0) den Anschluss nicht zu verlieren – und das obwohl das Unternehmen bereits über 2.000 Entwickler zur Verfügung hat, auf die es bei der Umsetzung seiner Ideen zurückgreifen kann. Auch in der dritten Auflage des Buches ist Zalando eines der Erfolgsbeispiele, aber damit ist nicht garantiert, dass es in der vierten Auflage auch so bleibt. Vielleicht muss Zalando sich dann als „altes“ Unternehmen gegen neue aufstrebende Plattformen behaupten. Die meisten klassischen Handelsunternehmen, die sich mit Amazon messen mussten, haben verloren und sind teilweise schon aus dem Markt ausgeschieden, wie die unten stehende Tabelle eindrücklich beweist. Allen Unternehmen ist gemein, dass sie sich bei der Umsetzung der Digitalstrategie auf ihre alten Werte, beispielsweise die Filialstruktur, stützten und dabei die IT weiterhin wie eine lästige Kostenstelle behandelten. Eine Digitalisierungsstrategie auf den Softwarelösungen von SAP, IBM oder Salesforce zu basieren, hat sich wohl als teuerster Fehler der Digitalisierung der letzten Dekade erwiesen.

Das ist insofern überraschend, als die CEOs der in der Tabelle aufgezählten Unternehmen noch 2016, 2017 und teils 2018 auf den Konferenzbühnen für ihre Multichannel-Modelle gefeiert wurden, mit denen sie versucht haben, die stationäre Welt mit dem Online-Handel zu verbinden. Das ist aber eine Lösung, die nie von Kunden nachgefragt wurde. Die gleichen Unternehmen hadern nun mit langwierigen, teuren und teilweise existenzbedrohenden ERP-Projekten, die noch vor fünf Jahren als Allheilsbringer angepriesen wurden.

Tabelle: Veränderungen des Börsenwerts in Mrd. USD von 2006 zu 2019

Einige Leser des Buchs werden sich nach der Lektüre fragen, was unsere Einsichten für ihre Unternehmen bedeuten – oder für die Gewichtung des eigenen Aktiendepots. Stark vereinfacht können wir Folgendes sagen: Unternehmen müssen sich daran bewerten lassen, wie schnell sie neue Marktanforderungen umsetzen, und nicht daran, ob sie Antworten im Powerpoint-Modus finden. Unternehmen, denen es schwerfällt, die Kunden-USPs in ihrem aktuellen Modell zu beschreiben, werden im E-Commerce der zweiten Generation gar keinen Platz mehr finden.

Auch in dieser zweiten Generation des E-Commerce bleibt Amazon für uns Buchautoren relevant und unser Erfolg misst sich unter anderem an der Anzahl und Qualität der Kundenrezensionen dort. So würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich fünf Minuten Zeit nehmen, um unser Buch dort zu bewerten. *****

Alexander Graf

Einleitung: Was ist E-Commerce?

Seitdem es das Wort „E-Commerce“ gibt, herrscht um seine Bedeutung Unklarheit. Fest steht: Von Anfang an beschrieb der Begriff mehr als nur einen weiteren Kanal für den Vertrieb von Gütern. Dadurch ist es aber nun fast zu einem Ding der Unmöglichkeit geworden, ihn zufriedenstellend zu definieren. Wikipedia versucht sich tapfer daran:

Elektronischer Handel, auch Internethandel, Online-Handel oder E-Commerce, bezeichnet Ein- und Verkaufsvorgänge mittels Internet (oder anderer Formen von Datenfernübertragung) .

Was sich einfach und abschließend anhört, wird aber schon wieder kniffelig, wenn Handelspraktiker versuchen, die Definition auf ihre eigene Rolle, ihr Unternehmen oder das berufliche Umfeld anzuwenden. Diese haben sich in den letzten 15 Jahren alle durch E-Commerce verändert – aber wie genau? Der Online-Handel ist überall hingekommen, in jeden Prozess, in jeden Kanal, in jedes Tool hat er Einzug gehalten. Noch nebulöser wird der Begriff durch Varianten wie „Multichannel-“ oder „Omnichannel-Commerce“, die dazu herangezogen werden, oft fragwürdige strategische Entscheidungen zu begründen. Durch das Smartphone wird die Entwicklung nun nur noch weiter beschleunigt. Dabei bleiben echte Antworten jedoch oft aus, im Gegenteil: Immer wieder werden neue Begriffe in Umlauf gebracht, die oftmals noch mehr Ratlosigkeit und auch Verunsicherung verursachen.

Trotz unserer Expertise in diesem Bereich tun auch wir uns damit schwer, den sich gerade wandelnden Begriff E-Commerce genau auszudefinieren. Deswegen wollen wir uns stattdessen an eine rückwirkende Definition aus der Zukunftsperspektive wagen. Wir nehmen einmal das Jahr 2030. Sollte Wikipedia dann noch existieren, rechnen wir damit, dass der dortige Eintrag zu E-Commerce ungefähr wie folgt lauten wird:

E-Commerce – auch Online-Handel – begann in den 1990er-Jahren als auf Desktop-Computern basierter Vertriebskanal. Dieser Kanal wurde von einer neuen Generation von Handelsunternehmen wie Amazon und Alibaba beherrscht. In den darauffolgenden Jahrzehnten ersetzten diese neuen Akteure eine Vielzahl der bis dahin aktiven Einzelhändler (siehe Karstadt und Walmart). Grund dafür waren das von den neuen Händlern angebotene bessere Preis-Leistungsverhältnis sowie deren günstigeren Kostenstrukturen. Heute ist der Online-Handel allerdings vollends im allgemeinen Handel aufgegangen. Er stellt heute den üblichen Verkaufskanal für Güter aller Art dar. E-Commerce führte direkt zum Verschwinden von stationären Geschäften als primäre Vertriebsstruktur. Heute werden Ladenflächen von Händlern vorwiegend als Marketing-Instrument eingesetzt. Siehe auch folgende Einträge: Ende des stationären Handels, Der Große Gewerbeimmobilien-Crash 2022 und Liste von Insolvenzverfahren im stationären Handel (2000–2025).

So unsere Vorhersage. In diesem Buch wollen wir Ihnen erzählen, was bisher geschehen ist – und Ihnen erklären, warum wir glauben, dass die Zukunft wie in diesem fiktiven Wikipedia-Eintrag verlaufen wird. Dabei wollen wir Ihnen ebenfalls einen Werkzeugkasten an die Hand geben, mit dem Sie die Entwicklungen werden nachvollziehen können.

1E-Commerce: Was bisher geschah

Seit seinen Anfängen vor 25 Jahren ist der Online-Handel erwachsen geworden und heute aus der Handelslandschaft schlicht nicht mehr wegzudenken. Es gibt jedoch eine Vielzahl an teils hartnäckigen Missverständnissen darüber, was das beachtliche Wachstum im E-Commerce antreibt und was dessen Auswirkungen sind. Daher wollen wir im Folgenden die Entstehung und Etablierung des Online-Handels betrachten und dabei herausstellen, welche Effekte das starke Wachstum der Online-Umsätze auf unterschiedliche Marktteilnehmer hatte und noch immer hat, bevor wir dem Rückblick und der Bestandsaufnahme einen Blick in die Zukunft hinzufügen.

Mit dem ersten konsumentenfreundlichen Webbrowser (Mosaic, 1993) und der Entwicklung von Online-Payment-Systemen beginnt Mitte der 90er-Jahre die Ära des E-Commerce. Einer der Pioniere des Online-Handels ist Jeff Bezos, der 1995 die erste Buchbestellung über Amazon (in den Anfängen noch cadabra.com) in seiner Garage in Seattle verpackt und dann per Post verschickt. Drei Jahre später geht Amazon an die Börse und ist heute der wertvollste Händler der Welt.

Doch nicht allen ergeht es wie Bezos oder Ebay-Gründer Pierre Omidyar. Viele der Dotcom-Wunder sind einige Jahre später bereits wieder vom Markt verschwunden, und auch für traditionelle Geschäftsmodelle wird der Handel auf den Kopf gestellt, wie etwa die Insolvenzen etablierter Katalogversender oder auch die katastrophalen Ergebnisse der Department-Stores Sears in den USA und Karstadt in Deutschland in den letzten Jahren belegen. Die Entwicklungen von damals bis heute werden im Folgenden schrittweise und anhand von sechs wichtigen Handelsmodellen untersucht, um herauszustellen, wer von den jeweiligen Entwicklungen profitiert und wer am Markt verliert. Hierzu werden Effekte wie das E-Commerce-Wachstum, prägende Wachstumstreiber, Veränderungen der Kaufprozesse und Wettbewerbseffekte in der Analyse betrachtet. Die sechs untersuchten Handelsmodelle sind: Online-Marktplätze, Online-Händler, Intermediäre, Katalogversender, stationäre Händler sowie Hersteller beziehungsweise Marken.

Читать дальше